「郷土芸能と私」展 トークショー

2月11日、天平の丘公園にて、「郷土芸能と私」展が始まりました。

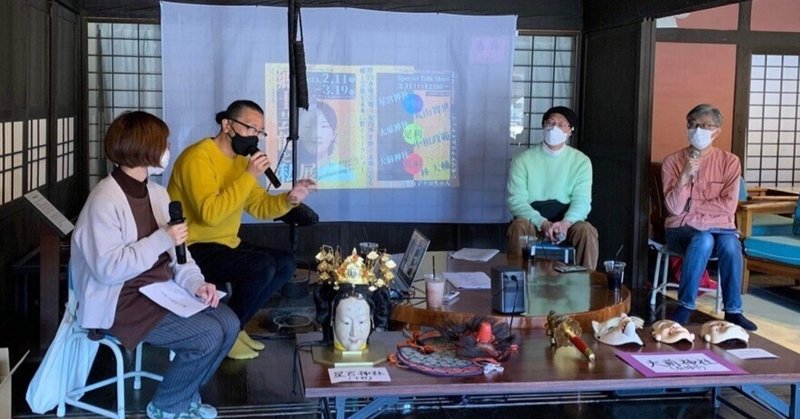

展示初日ということで、郷土芸能の担い手三人をゲストとしたスペシャルトークショーを開催しました!!

トークの様子(全編)はこちらで見られます↓

https://drive.google.com/file/d/1vExrS1J4alQOi6350z9uUX0P2JGpiS5w/view?usp=sharing

天平の丘公園 古民家夜明け前にて

トークショーでは、下野市、真岡市、足利市でそれぞれ神楽や八木節をやっている三人がゲストとして参加し、シモツケクリエイティブの山口さんの司会でトークを進めました。

郷土芸能の事はよく分からない、ちょっと敷居が高そうだな〜という、山口さんの「素人目線」からの素直な問いかけに答えていく形でのトークだったので、郷土芸能を知らない人が聞いても、かなり親近感を持てる内容だったのではないでしょうか。

以下、トークの記録です。(長いです…)

【オープニング】展示会の紹介

「郷土芸能と私」展は、天平の丘での郷土芸能展の第二弾。第一弾は、2021年に「郷土芸能は素晴らしい展」というタイトルで開催。

今回のテーマは、郷土芸能の「中の人(=担い手、実際に携わっている人)」の素顔に迫る!

神楽を踊っている人の想いや、どんなことを考えながら郷土芸能を続けているのかを知りたい。ということで、実際に神楽をやっている林さん(大前神社の神楽)、中根さん(大原神社の神楽、八木節)をお呼びして、お話を聞くことにしました。県内の違う地域の、違う郷土芸能どうしの交流ということで、横のつながりを作ろう!という試みでもあります。

【出演者紹介】

◆中根さん(足利市、大原神社神楽・八木節):普段はサラリーマン。

◆林さん(真岡市、大前神社神楽):宮比講(みやびこう)に所属。神楽歴8年。妻の実家に家を建てたことがきっかけで神楽に誘われ、踊り始めた。仕事は公務員。趣味はまちづくり。

◆ケロちゃん(下野市、星宮神社神楽):仕事は公務員。この郷土芸能展を企画した人。

山口:神楽やっているけど、中身はふつうの人...?!

神楽って、なんかすごい人がやっているのかなというイメージだったので意外でした。

【実際、郷土芸能ってどんなことやってるの??踊りの映像を見てみましょう!】

ケロ:神楽始めて2年、舞台に出たのは2回。練習は月1回、あまり練習してない感じだが「大丈夫大丈夫!」というノリで初舞台へ上がる。

山口:郷土芸能がだいぶ近付いてきました。

林: 伊勢神宮での奉納の様子。(動画を見ながら)踊っているのは私ではないですが、憧れの演目です。

ケロ:ステップが複雑で面白いですね。踊ってる人は長くやってる方ですか?

林:70代の方です。神楽歴はかなり長いです。同じ演目を踊っても、 この人が踊るのと自分が踊るのでは、全然見え方が違ってしまう。こんなになめらかに踊れない。

【昔は、どうやって神楽を伝えてきたの?】

山口:昔は動画がないので…昔の人たちはどうやって踊りを覚えていたの?

林:今も、動画はあまり見せてもらえない。見て覚えるのが基本なので覚えるのが大変。

ケロ:先輩たちのなかでも、踊り方が違う時がありますね。例えば、歩数が4歩でやる人と6歩でやる人がいて・・・どっち!?ってなるときがあります。それも面白いなと思います。

林:うちも一緒です。

山口:そういう時はどうするの?

ケロ:違うやり方をほどよくミックスして、やりやすい踊り方で覚えることにしてます ・・意外とゆるい、てきとう・・・それが良さだと思う。

山口:そこまでガチガチではないんですね。

ケロ:文書で残っていない(口伝)ので、見て覚えて伝わる間に変わってきてしまうんですね。

山口:人から人へ伝えるしかないって、やばいですね・・・

林:うちの演目でもできなくなった演目がある。踊れた人が急に亡くなってしまって、そこで途絶えてしまった演目があります。でもそれもひっくるめての郷土芸能かなあと思います。おおらかです。

中根:笛も口伝です。師匠を見て覚える。

ケロ:星宮神社の神楽の笛は、運指表を作った方がいて、運指表で練習することができる。それがないと私は笛できないです。

山口:貴重ですね・・・

中根:それ(口伝)が良いのかどうか・・・これからやろうとしている人にとって、このやり方(口伝)がやりにくかったりすると、後継者不足の原因になってしまいます。映像(ビデオ)や文書で伝えるやり方をしていかないと、もし後継者がいなくなった時、替えがきかない、途絶えてしまう。

山口:秘伝だから文書に残してはいけないとか?

三人:聞いたことないですね。

山口:今は何でもYouTubeで見られる時代・・。YouTubeで見れたら取っつきやすいかも 。

【練習頻度は? 】

山口:どれくらい練習してるの?身体で覚える芸能なんだから、練習重ねないと覚えられないのでは??

ケロ:今は月一回くらい。私が入る前はみんな熟練のメンバーなので、ぶっつけ本番でもできてしまう感じ。だからお祭り前にちょっと練習するくらいだったのでは?

中根:4月と10月に神社のお祭りがあるので、それぞれ一か月前になると、週2回練習。 それくらいやらないと身体が覚えられない・・

林:基本は練習しない・・。新人が入ったときは週一回になったけど、合間合間に飲み会 が入ったりして、結局、練習そんなにやらないで「本番やれば覚えるから!」「見て覚えて!」みたいな。

山口:いわゆる・・・グルーヴ?

テクニックや、芸術を求める、突き詰めるというよりは・・・練習もあまりしないし、踊りのあいまいさ(アバウトさ)も許容されている・・・ 芸術性とか、技巧の高さはあまり求められていないのかな? やることに意義があるのかな。

我々から見て、めちゃくちゃ、おろそかですね・・。

神楽の踊りを見てると、あの中にとても高尚なものが込められているのかなと思えていたけど・・・意外と、てきとうなところがあるのかな?

ケロ:それでも、30年40年やり続けていると、熟練の感じがにじみ出てくる。

中根:やっていくうちに、神様の性格(キャラクター)が踊りに表現できるようになる。 おじいさんだったり、女性だったり・・・それに合った動きができるようになる。

山口:神様にも色々いる、演者にも色々いていい。踊りに正解も間違いもないよと。懐が深いですね。

ケロ:同じ演目でも、踊り手が違うと違って見えるのは面白いと思います。

山口:そういう柔軟性を受け入れていくのが郷土芸能なんですね。郷土ごと、演者ごとに違ってもいいよと。

ケロ:郷土の色やその人の色が出るのは面白いです。そこが郷土芸能のよさ。

【そもそも、どうして郷土芸能に興味を?? 】

ケロ:まず狂言をやって伝統芸能面白いと思って、岩手の神楽が狂言の演目に似ていたので、軽い気持ちで習い始めた。身体を動かしたり踊ったりが好きなので、神楽にもハマった。

栃木に来てからも、芸能に興味はあって、探したら、栃木にも色々あるじゃん、と。

山口:継承というよりは、完全に、趣味なんですね。

林:そこまで背負っているというよりは、楽しんでいる。

山口:中根さんは背負ってる表情でしたが・・・?

中根:背負いませんとは言えないけど・・・

八木節を始めたのも、たまたま同じ仕事の人がやっていて誘われたことがきっかけ。

背負うというよりは、みんな何でこんなに楽しいものをやらないのか、不思議な感覚です。自分が楽しんでやれば、皆さんにも楽しんで興味持ってもらえるかなという思いでやっています。

ケロ:趣味とは言っても、無くなってほしくないという思いは強いです。(地域や文化の ためにというよりは、まずは私自身にとって。) 地域のため、文化のため、という意味合いは結果的には必要だけど・・・やっぱり、まずは自分が残したいから。

→ 面白い、やりたい、残したいと思う人が増えるといい

山口:地域のために、日本文化のために・・・って言われると重いけど、「私が残したいから」というメッセージがあると、見る目が変わるかな。

【今日のトークショーに来ている方は・・・?】

・郷土芸能に興味がある、やっている人

・郷土芸能よく分からないけど気になって

・畑は違うけど、舞台(真岡市のミュージカル)をやっている人も。

:地域の文化や伝統をアレンジしたミュージカルを作ったりもする。うずめの踊りはやってみたいと思った。郷土芸能は高尚で取っつきにくいイメージがあったし、練習も厳しくやっているのかと思っていたが、今日の話を聞いて、「え、そんなにフランクなんだ!」と意外でした。

・郷土芸能を見たことはないけれど、神様や神話の絵を描いている人も。

:実際の踊りの動きを見て絵を描くとまた違うんだろうなと感じました。

【興味を持ってもらうには・・?】

山口:みんなちゃんと興味あるんですね。

いかに興味関心を持ってもらうか。そしてさらに、一緒にやってみようとなると良いですね。何か興味を持ってもらう取り組みはやっていますか?

ケロ:この展示会ですね。神社として何かやっているわけではないです。

中根:大原神社は大々的にやってることはないです。八木節ではSNSで積極的に発信してます。

山口:とりあえず発信か。林さんはどうですか?

林:神社の で発信はしてくれている。近所の幼稚園が来てくれて、そういう子供たち が将来覚えていて、いつかやってくれたら嬉しい。

山口:むずかしいですね・・・芸能をつないでいくために、さらにどういうことをやったらいいだろう?

動画など記録に残すことも一つ大事ですね。他には?

ミュージカルでは、勧誘・集客するのにどういうことをやりますか?

ミュージカルの人:ワークショップをやっています。

山口:体験、確かに!

ケロ:実際やってみないと分からないし、やってみてはじめて「面白い!」と思うことってたくさんあると思うので、ワークショップは良いですね。

林:たしかに、神楽やってないと触れないもの・ことって色々ありますね。刀とか。

中根:神楽の道具(笏、笛、鈴)とか。神楽やってなかったら多分、持つこともないですね。

ケロ::ところで今日、中根さんが八木節の踊りで使う傘をお持ちです。よかったら踊りを見せていただいても…?

【急遽、中根さんの八木節踊り実演】

山口:やっぱ芸能ですね!見入ってしまいました!ケロ:面白いですね。傘の使い方とか、手や足の動きとかも巧妙な動きをするんですね。

山口:今のすばらしさを見て、だいぶ近付いてきてた芸能が、いっこ遠くに行きました・・やっぱり特別っていうか、小学校の運動会なんかで子供たちがみんなで踊る日光和楽踊りみたいな(お遊戯的な)ノリじゃないな。やっぱり芸能としてしっかりと達観している。やっぱりそこか、あえてそこに行こう!という切り替え(きっかけ)は必要ですね。ワークショップでまずやってみる、間近で見てみるという入り口を作ってみたりするのは良いですね。ただ、そう簡単には(習得)できないですよね。体験でその気にさせられるような何かは、それぞれ持っていると思うので、何かできそうですよね。

【「知ってもらう」から「体験してもらう」へ】

山口:林さんはなんでやり始めたんでしたっけ?

林:真岡に住み始めたら、ちょっと面白いことあるからと、軽い感じで誘われて、とっかかりはそんな感じでした。実際に面や衣装をつけてやってみると面白いよと言われて。住んでるからやってみない?くらいの感じでした。

人前で何かを演じることってあまりなかったので、新鮮でした。やってみるとクセになります。やってるうちにその役になりきってくる面白さ。やればやるほど面白くなっていく。

最初のとっかかりがひょいと超えられると、沼に落ちていく感じがしますね・・。だからワークショップはいいですね。

小学生が神楽をやっている所もあるので、そういうのも良いですね。ハードルが低くなって。

ケロ:私は衣装とか着られるのが魅力でした。

中根:神楽やってないとそういう衣装も着られないですよね。

山口:本日だけの特別展示(衣装・道具)について、説明してもらっていいですか?

ケロ:星宮神社の神楽の衣装です。見てわかるように、刺繍がすごいですよね。これ、肩がこるくらい重いんです。これを着て、こういうふうに両腕を高く上げて踊ります。 ここにあるお面と鬘もつけるので、頭も重いし動きづらいし・・・意外と大変。 踊りは10分くらい。ただ腕を上げていればいいわけではなくて、ちゃんと腕を上下させる動きが必要なので、それを10分間。後で皆さんもやってみてください。ペットボトルに水入れて。でも、こういうの着るとテンション上がるし、お面も付けて、本番はすごく楽しかったです。

山口:神楽を始めてわずか二年で、衣装着て舞台に上がれるってすごいね。

ケロ:舞台に上がるハードルは低かったですね。練習数回で本番でした。人手が少ないので、人材が求められている感じがします。

ケロ:こっちは猿田彦の衣装です。激しめの踊りで、鉾を持って踊ります。見栄えもするかっこいい演目で、憧れです。この天狗みたいなお面をつけます。

山口:猿田彦?神話のストーリー?

林:猿田彦は神話の中の神様です。

ケロ:私も神話のことはよく分かってないですが・・。かっこいい神様、きれいな女の神様、みたいな大雑把な認識でやってます。こんなんでいいのか・・・

山口:それくらいの理解でいいんだ。

中根:アマテラスが地上に降りるときに道案内をするのが猿田彦です。

ケロ:あ、聞いたことあります。

山口:神話を熟知してなくてもできるんですね。 次、八木節さん大原神社さんお願いします。

中根:大原神社で使っている衣装です。

山口:神社によって衣装もけっこう違いますね。衣装にも地域色が出ますね。 こちらは大前神社のものですね。触っても大丈夫ですか?

林:大丈夫です。

山口:(面の裏側を見て)ちゃんと木彫りです。

林:顔のサイズとかは昔のサイズなので、私なんかは合わなくて、衣装もそうですけど、踊りにくいです・・。

これは白狐です。この後ろの部分で、顎を動かすと狐の口がパクパク動くんですが・・・これも私の顔に合わないので、ここが当たって痛いんです。

山口:お面は、興味のチャンネルの一つとしてありますね。

林:お面好きな人いますね。踊っている時よりもお面として見たい人もいますし、写真撮らせてくださいとか言われたりします。

山口:神社って作法きちんとしてますね。

林:鈴とか幣束持つのは右手と左手どっちだっけとか、立ち上がる時の足順番あるよとか、言われるんだけど、よくわからないまま舞台立ってたりはしたんですけど。

山口:そういう作法に触れると、日本人でよかったみたいな気持ちにはなりますね。リンとした気持ちになる。

電車オタクと言われる人にもいろんな人がいますよね。乗るのが好き、撮るのが好き、模型が好きとか。神楽も、踊るのが好きな人、道具に興味がある人、演奏が好きな人・・・

興味の入り口は色々あってもいいですね。

専門的(神話とか伝統とか)な話は、調べたりすればどこでも聞けるけど、

今回話題に出てきたような「神話よく知らないで踊ってます」とか「ノリで神楽始めました」みたいな話って、なかなか聞けないし知ることができないので、今回は楽しませてもらいました。

やっぱりみなさん、なんとか継承はしていきたいですよね。どうでもいいって思ってる人はいないと思うんですよ。

中根:今郷土芸能に携わることができているのは、昔の人がつないできてくれたからなん ですね。だから自分もそこに身を投じたからには、昔の人の意志を継いで、つないでいき たいです。 夏(毎年8月)に衣装の虫干しをすると、衣装に「大正〇年」とか書いてあるんです。そういうのを見ると、すごい歴史が長いんだなって、感動したんです。それ見たときに、この令和の時代に自分がやれてるっていうのは、こういう人たちがいたからなんですね。その時代にやってた人たちのことを考えると、やっぱりつないでいきたいなって思います。

山口:いちど途切れたら、再建するのは難しいですよね。だからやっぱりつながなくちゃいけない。

ケロ:最初は軽い気持ちで始めたけれど、やっているうちに、中根さんおっしゃったようなことも感じるし、踊っているおじいちゃんとかを見てると、これは残さなきゃっていう気持ちになるんですよね。すごいし、上手いし、何十年もやってるだけのものはあるなって。

だけど、今のメンバーを見ると、この人たちがいなくなったらもう続かないじゃんっていう現状もよくわかるし。やり始めてから、けっこう、安泰ではないんだなっていう感じが身に染みて感じて、私は意外と危機感を持っているんですけど。

やっぱり大事にされてきたんだなっていうのも感じるし、昔から伝わっている、大事なものがその中に詰まっているっていうのはすごい感じるので、つないでいきたいですね。

山口:実際それがつながらなかった地域や神社ってあるのかな。

ケロ:あると思います。コロナもあったし。

林:うちの神社も、ほかのところから頼まれて踊りにいったりもしますし。そこも今、コロナだからといわれて三年くらいやってないんで、どうなっちゃうのかなぁと思ってます。

【コロナのときはどうだった?】

山口:コロナのときはお祭り見送ったりしたんですか?

ケロ:お祭りの前は神楽どうする?っていう話は毎回出てて、福まきもどうする?っていう話題になったりします。結局やる方向には行くんですけど、毎回どうする?っていう話は出ますね。

林:うちの場合は、こういう時こそやらないとダメなんじゃないって最後はなりますね。 もともと五穀豊穣を祈ったり、疫病退散の意味もあるので、やるべきなんじゃないのってなるので、基本はやれてると思います。

中根:うちの場合は、神社のお祭り自体が中止になってしまってできなかったことがありました。

山口:小さい子供の一年二年三年てとても貴重ですけど、先輩方の一年二年三年も貴重ですよね。その人たちから教えてもらわなきゃいけない後輩たちの一年二年三年も貴重ですね。

ケロ:教わるのは今しかないと思ってます。

【それぞれの御神楽はいつ観られるの?】

山口:実際、みなさんの神楽はいつどこで観られるんですか?

林:3月28日に祈年祭といって五穀豊穣を祈るお祭りで神楽をみられます。大前神社の神楽殿にて13時から。13時開始と言いながらもせっかちな人たちなので12時半ごろに 早めに始まっちゃうかもしれません(笑) 平日ですけど、観に来ていただけたら嬉しいです。

中根:

・4月第一日曜日(今年は2日)

足利市みさき稲荷神社 11時頃~14時頃

・4月第三日曜日(16日)

大原神社 春の例大祭 11時頃~14時頃

・10月第三日曜日(15日)

大原神社 秋の例大祭 11時頃~14時頃

・12月31日大晦日

大原神社 夜神楽 夜12時半~1時頃

元々は日付固定だったのが、今は日曜日にやるようになったので、参加しやすいですね。

ケロ:星宮神社は年2回神楽が見られます。

・1月1日(元旦) 11時頃~

・4月9日(4月10日前後の日曜日) 春の例祭 11時頃~

ちょうど境内の桜がきれいな時期です。

山口:(星宮神社の)4月の例大祭では、厄年のお祓いをやるんです。地域の厄年の人たちが集まって厄払いして、一緒に昼食を取って、神楽を観て、そうだよな〜こういうの大切だよな~って思うんですけど、その後の「厄払い」(飲み会)で忘れちゃうんですよね。あ れ、厄払いしちゃダメですね(笑) 神楽観たり昼食食べたりしながら、「こういうの大切だよな~、先輩たち疲れてきてるなぁ」ってなって、その時までは覚えてるんだけど、そのあとアルコール消毒しちゃうと 、忘れちゃう・・

みなさんぜひ、神楽観に行きましょう。

【最後に・・・】

中根:今日このようなイベントに参加させていただいたことに本当に感謝しています。このような機会について、師匠にお話ししたところ、「すごいね」という言葉をいただきました。

足利市内でも郷土芸能どうしの横つながりはほとんどないなか、今回は地域や世代を超えて交流ができたことは、すごく貴重だと思います。これを機に、いろんなつながりができたり、自分のところでも色々やっていけたらと思います。

林:私自身は元々真岡生まれではなく、たまたまご縁があって神社でやらせていただいたりするような人でもやってます。神楽のほかにも、しめ縄作りをやったりもします。

お面や道具に興味がある人、踊りに興味がある方など、撮影好きな方など、関わり方って色々あると思うので、ぜひ自分の興味のある部分で神楽を観ていただいてもいいのかなと思います。今後も応援していただけるとありがたいです。

山口:本当に生の、リアルな話をしたくて、準備の段階でも打ち合わせを何度かしたんですが、思いのある人たちなので、今日出てきたような話がバンバン出てきちゃって・・ 今回それぞれの想いが知れたことによって、それじゃ我々はどうしたらいいかな?今日知ったことをきっかけに、もっと知ってみようかなという思いにつながったり、郷土芸能を見に行ったり、SNSでつながったりしたらありがたいなと思います。

僕自身は古いからいいと思ってるわけでも、古いものがダメと思ってるわけでもないです 。古くても良いものはやっぱり大切にしなくちゃならないし、古くても価値のあるものは 未来につなげなくちゃならないなと思います。郷土芸能も、伝え方も含めて、これは残していかなくちゃならないなって、綺麗ごとじゃなく思いました。何かアクションを起こせればと思います。

ケロ:今日配布したパンフレット収録のアンケートに「あなたにとって郷土芸能とは何ですか?」という質問があるんですが、私にとっての郷土芸能は「友達のようなもの、古い友人」です。

郷土芸能って高尚なイメージがあるけれど、そうじゃなくて、もっと身近で、人生の一部分として、ゆるく長く、ずっと一緒に居られるような存在に郷土芸能がなってくれたら、わたしにとってもですけど、いろんな人や地域にとっても、そうなったらいいなという思いがあるので、その一歩をふみだせていると良いなと思います。 皆さんにとっても、郷土芸能が友達のような存在になることを願っています。

地域とのつながりとかもすごくいいなと思っていて、星宮神社のかかし祭りというのがあって、地域の人が作ったカカシが神社の周りにずらっと展示されるんです。神楽保存会で もカカシを作って、私もそこに参加したんですけど、文化祭みたいで楽しかったです。 神楽の先輩たちと一緒にカカシを作って、世代差がすごいメンバーでカカシを作って、みなさんカカシ作りも熟練しててすごいなと思いました。

今年は神楽に出てくる神様のカカシを作りました。 そういう、世代を超えたつながりとかも、神楽やってなかったらなかっただろうなと思いますし、世代のかけ離れた人たちと一緒にカカシを作るなんていう経験もできなかっただろうなと思います。

踊るだけじゃない楽しさとか、地域とのつながりとかができるから、そういう面でも郷土芸能っていいなあと思うので、だから残していきたいという思いがあります。

今日はこうして、3人の踊り手(林さん 中根さん)のつながりも出来たので、こういう横のつながりもこれから作っていきたいと思います。 次につながることを願って、今日のトークショーをしめたいと思います。

ぜひ、興味があることをどんどん見たり、神楽のお祭りを見に行ったり、星宮神社にもぜひ来てください。やってみたい人がいたら、軽い気持ちで誘って、軽い気持ちで参加させてあげてください。ご自身でもやりたいなと思ったらどんどん声を掛けてください。本日はありがとうございました。

山口:友達の友達がどんどん増えていくといいなと思いました。

神楽衣装の展示の前で😊

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?