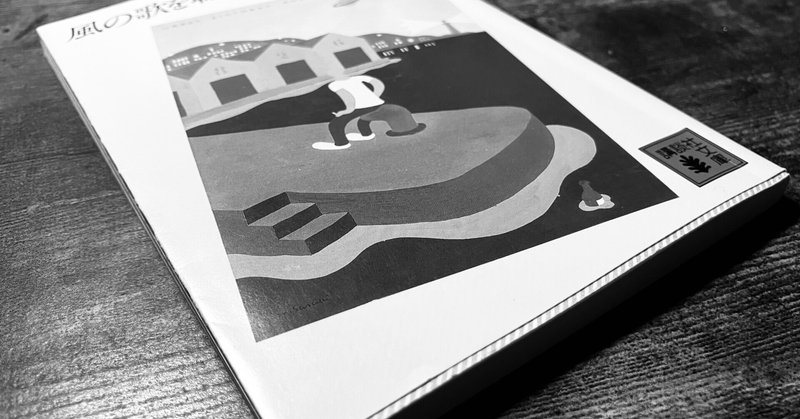

『風の歌を聴け』の何がそんなに好きなのか。春樹とおれとパンデミック。

『風の歌を聴け』をはじめて読んだのは2020年の春から夏の間のどこか、実家のダイニングテーブルの長椅子の上、だったと思う。

その二年くらい前に、『海辺のカフカ』に出会っておれはたくさん本を読むようになったんだけど、『海辺のカフカ』は久しぶりに読む〈小説〉で、ツイッターでフォローしていたビジネス系のインフルエンサーみたいな人(おれは当時この人を信奉していて、弟子を募集していたときに応募までしている。博報堂の出身でセンスとか思想に憧れていた)がおすすめしていて、なんとなく気軽に読んだ。たぶん一ヶ月か二ヶ月か、あるいは三ヶ月か、粘って粘って努力して読み終えた。そのときの印象は、「小説ってこんな感じだったけ」くらいのもので、衝撃をうけたり戦慄が走ったり、みたいなことはなかった。文章をおもしろいとは思っていたんだろう、目に留まった一節をメモしたりした。とはいえ、村上春樹にハマる、まではいかなかった。ぽつぽつと、いい文章、いい言葉があるなあって感じだった。おれはそのとき(今もなお)名言ハンターみたいな感じだったから、光る言葉を探すために本を手にとっているようなもんだった。確信をもてたことは、『海辺のカフカ』は高校までの国語の教科書に載っていた日本文学とは違うものだし、ミステリーとかホラーのエンターテイメント小説とも違うっていうぼんやりとした感想だった。で、同じ年に、『1973年のピンボール』も読んでいった。ボート部の寮の忘れられた本棚のなかに村上春樹の名前を見つけた。(本の出会いって奇跡的だなあ)その日焼けしまくった薄い小説を拝借して、赤羽のボロアパートに持ち帰って、夜のロフトや熊本の田舎の小さな母の家のソファでまた時間をかけて読み進めていった。今度は、惹きつけられる文章があっちこっちに散らばっていて、心を掴まれはじめた。メモをしようと思ったら、まるまる二ページごと写経する感じになって、書き写すのもやめた。物語の筋とかはほとんど覚えてない。でもどんな文章があったかは覚えてるし、それを読んでいるときの自分の高揚感もまだ生々しく覚えてる。なんだろう、これは。って感じだった。村上春樹作品に対して熱は帯び始めたけど、それでもまだ中毒にはなってない。というのも、そのときは、村上春樹の小説どころか、本や小説というものに触れ始めたばっかだったから、「小説って、本って、こんなにすごいんだ!」という気持ちになってしまっていた。そういう気持ちを抱きながら、おれは映画学校に通って、ちゃんと進路を考えることなく(留学をすると周囲には伝えていたのに留学先は決めてなかった)、2020年、世界がコロナ渦に突入して留学の道は断たれ、地元熊本で家の会社に就職することになる。そこからはこれまで無限にあったと思われた自由な時間は、通勤と就業時間と帰りの渋滞、少ない休みの疲労回復とまた一週間がはじまることへの憂鬱に奪われていった。時の流れは急激に変わった。おれはもう、だらだら、のんびり、ぼーっとすることができなくなって、一ヶ月くらいで会社を辞めようという決心はつきはじめていた。だが、会社を辞めるといっても、それからなにをするかというプランはまったくない。海外留学はできないし、仕事のあてもない、そもそも世の中が慌ただしい時期だった。だからずるずると、月から金(隔週で土曜も)、工場で働き、疲労と不満をぱんぱんに溜めていった。しかし焦りとか向上心みたいなのは、途絶えていない。人にも会えないし(そもそもそのときは熊本に友だちがいなかった)、空いている時間は家で映画を観まくったり、本を読みまくったりした。それは余暇をたのしもうという態度じゃなくて、どちらかといえば作家(映像をつくるのか文章を書くのかまだわからないけど)としての素養を身につけるための行動だった。映画は年に百本観ると目標を立てて、巷でおすすめされている名作から順に片っ端からみていった。そしてさらに別の時間は(工場での休憩時間や食事のときなんかも)、本を片手にもっているわけだったが、このときのこの習慣は総じて苦痛だった。なぜならば、おれは観てみたい作品を観てみたいだけ観てたわけではなく、文化的に素養のある人間なら当然目を通しておく(と勝手に思っていた)作品をなんとしてでも最後まで観なければならないと思っていたからだった。ご苦労さん。映画や読書を味わうのではなく、文化的スタンプラリーをしていたわけだ。見れば見るほどに、心に触れるおれ好みのものは少なくなって、どんどん裏切られ、つまらなくなっていく。しかもそのときおれはウォーレンバフェットに憧れていて(密かに投資家になろうとしていた)、彼の推薦する小難しい経営や投資の本なんかを、抽象絵画を鑑賞するみたいな感じで、ただページをすすめることだけを考えて我慢して眺めていた。映画もそう。おもしろいとおもえなくても、これはおれのためになる。そしてそういった自己研鑽の合間にみるお笑い番組は、背徳感もあってか、死ぬほどおもしろかった。月日はすすみ、工場のタイムカードもおれのスタンプカードも埋まっていくわけだが、寄り道して買った自己啓発本なんかに見事に啓発されて、「おれはいったいなにをしたいんだ」と自問自答して、ノートを広げて、自己分析のチャート図の線なんかを引いていく。

話は大きく逸れてしまったが、この迷いの時期に出会ったのが『風の歌を聴け』だ。おれは数々の自己分析、自問自答を繰り返した結果、小説を書いてみよう、小説家を目指してみよう、という方向に動き出すんだけど、なにをどういう風に書けばいいのかはまったくわからない。一人でできるし、文章にも自信はあったから、やればできるだろうと意気込んでいた。「さ、はやくやりたいんだけど、なにをすればいいの?」インターネットで、「小説家になるには?」と検索してみたら、「新人賞を受賞してデビューするのが一般的です」なるほどう。で、いろいろと調べたら世の中にはいっぱい文学の新人賞があるんだね。ふむふむ。大きく分ければ、純文学とエンターテイメント小説があるんだ。で、原稿用紙100枚とか200枚とか書いて送ればいいのね。おっけい。「さーてと、おれにもアイデアは山ほどあるからな。ちゃちゃっと書いてデビューしちゃおう。そんで仕事を辞めて自由に暮らすんだ」

ドキドキわくわく、おれはワードの白紙に対面した。カタカタカタカタ…。ううん、あんまりだなあ。う~ん。この主人公はどういう風にしていこう。そうだなあ、もうちょっと練らないとなあ。あ、一時間経ったし、ちょっと休憩しよう。ぷはあ、麦茶はうまいなあ。ん、そうだ、プロの作家のデビュー作を参考にしてみるか。村上春樹も最初はあんまり上手く書けてなかったんだろ。『海辺のカフカ』を書いたころはもう五十歳を過ぎてるわけだし、どんどんレベルアップしていったんだろうな。なにごとも少しずつ上達するもんだ。ほう、『風の歌を聴け』か、いいタイトルじゃん。どれどれ、お手並み拝見させていただこうか、春樹くん。

「完璧な文章などといったものは存在しない。完璧な絶望が存在しないようにね。」

!?

おれはこのときのことを、未だに(といってもまだ三年前だけど)はっきりとありありと覚えている。冒頭に述べたように、実家のダイニングテーブルの長椅子の上で、夕飯の前だったと思う。その一つ一つの言葉に囚われている間に、窓の外では日が暮れていって、テーブルの上には夜ご飯が準備されはじめた。衝撃、稲妻。いままで見たことないような文章。こんなにかっこいい日本語を知らない。夜ご飯のおかずがどんなだったか(母には申し訳ないけど)おぼえてない。その日は眠るまで、ずっとその本を開いていた。余韻はまだ、いまもつづいてる。『風の歌を聴け』を読んだときの感じ、フィーリングは、ほかの本にはない。おれはこの本だけが突き抜けて優れているわけないと、それからもいろんな本を読み漁っていくわけだけど、やっぱりない。そのときの受けた電撃みたいなのがぴりりともしない。それは物語の内容とかじゃない。シーンでもない。文章そのものもかっこよさで、新しさなんだと思う。文章だけで雰囲気をつくっているし、こちらを呑みこんで、深いところで語りかけてくる感じがしてる。それにユーモアもあるし、ちょっとした言葉遣いが絶妙で、滑ってないし、無駄な説明もない。つまるところ、言葉なんだ。言葉の組み合わせが文章で、文章の組み合わせが小説になるんだけど、一個一個の言葉がとてもいい。そしてその組み合わせが(お洒落な喩えも含めて)素晴らしい。そして、本人も言ってるように、自由でのびのびとしてる。ラジオの件だったり、架空の作家を登場させたり、ティーシャツの挿絵がはいってたり、アイデアがいっぱい詰まってる。そして引用もある。デレク・ハートフィールドもそうだし、ニーチェとか、あとはなんかあったけ。まあ要するに、固有名詞もすごくいい。言葉でつくってるわけだから、やっぱり名前一つも、小説の雰囲気を生み出してると思う。とにもかくにも、これまでのおれの小説観(たぶん日本の多くの人たちの)を打ち破った、まさに型破りなデビュー作だったわけだ。おれは相当、かなりへこんだ。やっぱりすごい人は、最初からすごいわけだ。これを越える小説を書けるわけがない。そして書くことにどんどん躊躇いが生まれていって、悶々とした日々の中で、小説を読むことだけはつづけていった。できれば自分みたいな境遇の作家がいないか(飛びぬけた才能はないけど、着実にレベルアップしていく)、いろいろな方面に足を伸ばして読んでみたけど、心揺さぶられる体験はほとんどなかった。散々寄り道した挙句、結局、村上春樹作品に戻ってきて、感動して感心して、そしてへこんだ。こんなに素晴らしい文章があるなら、自分がなにか書く意味はないんじゃないか。おれはなにか既存のものを打ち破りたいという願望があるんだろう。それくらいやらないとおもしろくない。でもそれはもう村上春樹がやってしまってる。おれは未だに、悶々としたまま、三年の歳月を過ごしてきた。今、ここでは、おれは村上春樹から学ぼうとしている。改めて、じっくりと、『風の歌を聴け』がなぜそんなにいいのか。

一つは、切実さだと思う。この小説の文章からは、八年間も発酵された(誰かの選評にあったように)切実な思いみたいなものがひしひしと伝わってくる。「実を切る」ような、切れ味のある文章で、それでいて、自己嫌悪とかいわゆる近代日本文学的などろどろ部分を(少なくともどろどろしたままではなく)クールに見せている。そういうところに好感がもてる。いまでも、人間の醜い部分を晒すのが小説だと、私小説こそがほんとうの小説だと思っている人も多いのかもしれないけど、おれは(村上春樹も)そういうのが好きじゃない。そういうのはちょっと同情を誘ったり、露出狂的な快感を求めようとしてる感じがあるし、湿っぽくて感情的で、受け付けない。まあもちろん好みの問題だと思うけど、ここではおれの好みを深堀りしていってるわけだから、好き嫌いはすごく大事。要するに、文章の雰囲気、文体がいいということで、こういう言い方をすると抽象的でわけわかんなくなるけど、ボイス、トーン、味、みたいなもの。照明の明るさ、みたいな。どんくらいのライトの下で話すような感じか。それが、村上春樹のボイスがばっちりおれにはハマった。

そのボイスの切実さ、深さをもっと細かく考えたい。分析するのはちょっと方向が違うかもしれないけど、いったい『風の歌を聴け』の文体のなにがいいのか。うん。いまちょっと書き出しを読んでみたら、これは明らかに言葉遣い、言葉選びが優れている(おれ好み)ってことなんだろうな。つまり、「いい言葉」「いい言葉」「いい言い回し」→「いい文章」になっている。一つ一つの単語レベルで、心にヒットしている。それが連発するおかげで(とくに『風の歌を聴け』とか初期の村上春樹作品の傾向として)、どんどんページを繰りたくなっていく。素晴らしい文章は、素敵な単語の素晴らしい組み合わせでできている、と言えるくらいだ。『ウォーク・ドント・ラン』という雑誌の、村上龍と村上春樹の特集記事に載っていたみたいに、「この言葉はいれないってラインをもってる」ということなんだろう。余計な単語、雰囲気にそぐわない言い回しをしないってことが、文体を強靭にしていくんだろう。そしてその境界線の内側にある言葉だけで形作られた『風の歌を聴け』という小説がおれは好きなんだ。つまりは、おれは『風の歌を聴け』の単語が好きなんだ。こうやって言い切ってしまうすっきりする。村上春樹の提供してくれる言葉と、そのミックスが好きだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?