iphone SE第一世代を未だ使っている

古代兵器のような福永のスマートフォンを指して友人たちが言う。

「うわなにそれ懐かしい〜〜」

iphone SE第一世代を未だに使っているのだ。

発売は2017年3月25日とある。

6年前。そう考えると、懐かしくはあるものの、数値上は、感嘆の声を上げるほどの昔ってわけでもない。

とはいえ。

かくいう自分も"未だに"使っている、と表現している。

自分でも…未だに、と思っているのは事実だ。

モノの移り変わりの激しさが相対的に「懐かしさ」をスピーディに湧かせているのだ。

iphoneは道具である。

人間が道具を使うのは「その方が便利だから」と理解されているように思う。

石器を作ったのは手作業よりも効率よく、便利だったからである。

ならば、より便利なものが、不便なものにとって代わられるのは当然の経緯である。

もっと便利なiphoneがあるなら、そっちに持ちかえる。

それは、素手から石器に、石器から鉄器に持ちかえるのと同じくらい、自然なことに見える。

だが、ここに割り切れない感慨がある。

福永なんかは、モノをモノとして手にとった時点で、愛着を持ってしまうのだ。

「これは、自分のものである」

そして、愛着(愛)を抱く、この感情・感覚は比較的広く多くの人にとって自分にも経験がある!という類のものではないだろうか。

愛着を持ったことなどない、という人はあんまり多くはないのではないかと思う。

これはどう考えたら良いだろう。

愛着と便利の間に直接の相関はないはずだ。

であれば「人間が道具を使うのはその方が便利だ(生産性が上がる)から」という理解には、なんらかのブラインドスポットがありそうだ。

正しさを持った解釈であるものの、どこかが抜け落ちている。

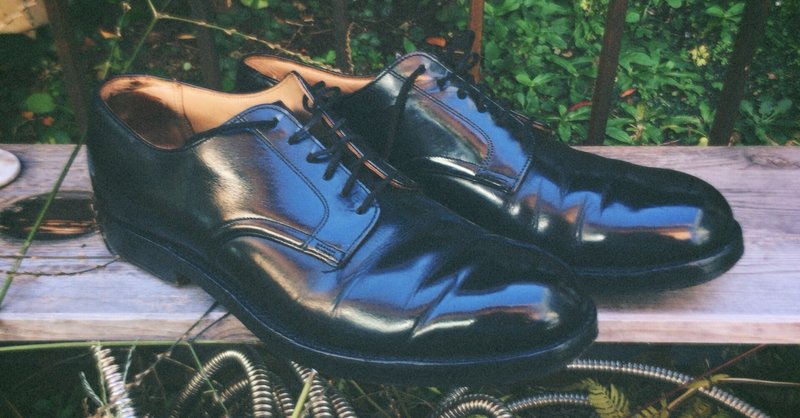

福永はお気に入り(の道具)を生涯使用できるように整備するのが好きだ。

革靴にミンクオイルを塗る時。

ギターを磨いている時。

そういう時間を愛している。

これは不思議なことである。

「Aの方が機能的なので、劣っているBは淘汰される。」

こういう考え方を「機能主義的な考え方」と言う。

人々がそう考え始めたのはここ三百年くらいの話である。

これは近代、宗教から科学にOSが移行する際の発明だった。

それ以前の人間は、そういうふうには考えなかったようだ。

宗教のOSが言うのはこうだ。

「世界は神が作ったのだ」

そして、そこに機能的な優劣があるとしたら…

「神はなんらかの理由でそういう風にお作りになったのだ」

だから、淘汰もクソもないのである。

そういう風に、作られている。

ここで言いたいのは「神を信じるあの頃にもどろう」みたいな

短絡的なことではない。それはそれで不都合がいっぱいある。

一方でもちろん、美徳もある。

宗教だからうさんくさい、とは現代日本人の認知の癖である。

言いたかったのは、我々が素朴に抱く感情・当たり前に持っている解釈ですら、絶対的なものではない、ということだ。

機能主義は生産性と個人所有を基本とした資本主義社会と相性が良かった。

さらに(これは誤謬であったものの)進化論とも相性が良いように一見見えた。

進化論は科学であり、当時めっちゃ正しそうに見えた。

これは説明が難しいのだが。

実際には進化論は…機能的に優秀だったものが、機能が劣っているものを淘汰した、などとは一言も言っていない。

生物が子孫を残す際、時に変異が起こる。

中にはその瞬間の環境に適したものも、適さなかったものもある。

その特徴そのものに優劣があったわけではない。

で、その環境に適した特徴の個体は子孫の数が増えていく。

…こういう状態を状態として述べただけである。

しかし人々はそこに「競争がある」「能力には優劣がある」と勘違いをした。

それは帝国主義や優生思想を推し進める都合の良い解釈として使われた。

野生は弱肉強食であり、そこには競争原理が働き、優秀なものが残っていく…。それを科学が証明した。

そういう風に捉えると競争を基本とした近現代の社会と相性が良く、人々はそれが正しいものとして理解がしやすかったのだ。

こうした偏りのある解釈が社会に浸透し、その残り香が今日まで引き継がれている。

実際にはその「環境」が一定ではない以上、優劣などつけようがない。

それぞれにこういった特性がある、で終了。評価はない。

さて。

何が言いたいかというと。

「人間が道具を使うのはその方が便利だから」という捉え方は

考えうる「正しそうにみえるパターン」のうちの、ほんの、一つの解釈。

事実のごく一面に過ぎない、ということだ。

この捉え方ひとつとっても…バイアスや誤謬をふんだんに含んでいる。

たくさんありうるであろう解釈のひとつである、ということだ。

で、たった一面に過ぎないはずなのだが、文化がそちらに傾いている時、人は概してそれを盲信してしまう傾向にある。

正しそうに見えるものを正しいと思い込む。

あるいは、そう思いたいものをそう思い込む。

宗教OSが「神が世界を作った」という。

その当時人々はそれを信じていた。

で、今では、そんなわけがなかろうと思う。

現代も…100年後の人から見たらきっとこうなる。

「そんなわけがなかろう…マジでそれを信じていたの?」

そういうミスを犯す危険があるのだ。

一面的な理解によって人は手っ取り早く点と点を結び、理解したような感覚になる。社会ぐるみで。

…こうして連綿と形作られた社会。

その現代社会が数値化できる指標を用意できなかったもの。

機能・競争・生産・科学などなど...に参加できなかったもの...。

例えば、愛着。

こういうものは軽視される。

「ない」わけでは決してないが、軽んじられるのだ。

機能的に劣ったiphone SEのリチウム電池を替え、割れた液晶を補修しながら愛着を持って長年使用するよりも、より機能的な新機種に乗り換えた方が手っ取り早い上に、契約上の価格も安い。

こうして「評価しにくいもの」は軽視されてきた。

なぜか。その方があきらかに儲かったからである。

経済が成長している時期は、みんなが結託してが儲けることを目標に掲げることと、国家の目指そうと思うベクトルが揃っていた。具合が良かった。

具合が良いと、結果が得られる。儲けたいという目標に向けた努力や汗に対する手応え・達成を感じられたのだ。

要は頑張ったらお金をもらえる、というシンプルな構造が成り立ちやすかった。

だから生産性・機能性を目標にするのは理にかなっていたのだ。

そして、今では。

それは(もう)理にかなわない、という実感を持つ人が増えた。

平成と令和は先進国の経済成長がストップした時代であった。

折しも新自由主義は各人に人権と自由を与え(ようとし)

一人一人が、各自なんらかの個人的な目標を持たなければやっていけなくなった。

今の若者が軟弱で、根性がないために「さとり世代」なわけではない。

状況に応じたベクトル変更を行なっている最中なのだ。

時代の風向きに変化が訪れている。

今、当時でいう「儲ける」にあたるほど強いシンボルとしてみんなで一斉に掲げられる目標はない。しばらくそういうものが出てきていないのだ。

なにしろ、僕らは一人一人、皆自由なのだから。個別に考える必要がある。

これはある意味、自由の持つデメリットの面とも言えるかもしれない。

福永は自由、めっちゃ好きですけど。でも、デメリットだってある。

そうした中で、これまで評価されなかった、評価軸を持たなかったもの。

これまで数値化できなかったものや、効率が悪いと敬遠されていたもの。

そういうものが再評価される土壌が湧きはじめているのだと思う。

生産的であればそれで良い。

効率が良いのが良いことだ。

そういう考え方にメスが入り始めている。

機能も資本も効率も、良さと悪さがある。

それも、ここがよくてここが悪い、なんてふうに2つの対立軸で分けられるような簡単なものではない。

…否、「簡単なものではないと考える」ことが重要なのではないかと思う。

そういう時代なのだ、と。

現代には(人それぞれの)想像以上に多くの評価軸がある、と、知る。

これだけ多様化した人々の目標の形。

それをなるべく想像しようと試みる。

Aから見たらこう見えるし、Bから見たらこう見える…と複眼を持つ。

そうしたって、きっと全てはわからない。そう考える。

正か否か、では測れない。そういう風が今、時代に吹いている。

そんなふうに感じる。

その中で例えば1つの要素として「愛着」という、生産上「無駄」っぽいものもまた、台頭してきているように思う。

これまでであれば蓋をして封じていてもうまいこと回っていたものが、顔を出す、そんな風向きになり始めているのだ。

…試みに、ここでブレーキをかけてみる。

そんな「愛着」も実は…近代に「資産の個人所有」ができるようになった(=資本主義になっていった)ことによる新しい感情なのだとしたら…と想像を膨らませてみる。

何もかもが根無草であり、絶対的ではないように思えてくる。

そして、全ては関連して動いているように見えてくる。

正や否はぐるぐるとまわる。見る角度によって全く異なる見え方をする。

あるいは、グラデーションである。

そんなにしっかりとした絶対や正義は…そう簡単に見出せはしないのだ。

少なくとも一般に広く適応できる思想としては。

…個人にとっては簡単だ。あなたが愛するものを愛せること。それが絶対に正義である。

…と、これは「人権」登場以降の感情なのだろう。

これだって絶対じゃあない。

と、例えば、ではあるが。さまざまな解釈が可能なのである。

経済の低迷とともに。

これまで蓋をされていた感覚が世界に飛び散っていく。

自由と結びつき、多様性を包含して。

これだって、絶対に良い成り行きかどうかはわからない。

さて、次はどういう風が吹くのだろう。

しっかりと感じようとしてみる。

もちろん、ここまで書いたことも、福永が「そう思いたくてそう思っているだけである」という可能性が十二分にありうる。そういう疑問を胸に持つ。

とはいえ、こんな風に考えるなら。

機能や生産に全く無関係であるところの、愛着とかいうものを持つことだって、決して不思議ではない。

ありうるはずの一つの有り様ではある、と十分に言えそうなのだ。

お手持ちのスマートフォンが古い。

たったそれだけを起点にこれだけダイナミックに話を広げた手前恐縮ではあるのだが…

流石にそろそろ調子が悪いので、iphone SE第一世代は、世代交代の頃合いだな、と感じている。

買い替えの時期が来ている。

もっとこう…錆びたりして、それを時々磨いて、使い込んでるとsiriが味わい深くなって(どんな風になるんでしょう)、30年もののiphoneは風流である、なんて認識が浸透することになれば…

もう少しスマートフォンってものを愛せるんですけども。

どうにも愛するのが苦手な分野のアイテムである。

…これはもちろん、クソ個人的な感想である。

何はともあれiphoneをだらだら愛着を持って6年使っていたおかげで、友人の一言と共にこんな風にあれこれ考えられるのであれば。

それはそれで一種の価値だった、と言えるのかもしれない。

本日はこれでおしまいです。

以下は、路上ライブで言うところの「ギターケース」のつもり。

気に入った方は「購入する」ボタンで投げ銭をよろしくお願いいたします。

頂いた¥100は、音楽活動・音楽探求に大切に使わせていただきます。

ここから先は

¥ 100

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?