リーダーは「TWISTモデル」を使ってコーチングをすると上手くいく

皆さん、こんにちは。エグゼクティブ・コーチの林健太郎です。

この記事では、私が制作した動画講座:DELICオンラインから、チャプター8でお伝えしている「TWISTモデル」について解説していきます。

これまでのチャプターでお伝えしてきた「コーチングスキル」をつなぎ合わせて1つの対話の流れをつくるためのガイドラインとなりますので、学びを統合して使ってみようと思った時に参照していただければと思います。

(動画を視聴されたい方はこちら↓からご覧いただけます)

動画で伝えきれなかった情報もたくさんお伝えしますので、動画を既に視聴した方にも有用な情報があると思いますので、ぜひ読み勧めてみてくださいね。

GROWモデルが上手く行かない理由

コーチングでは、GROWモデルや、GAPモデルなどの体系だった会話の流れ、いわゆる「モデル」が活用されているのですが、実はそれらはコーチング専用のモデルではなく、コンサルティングを実施するために開発されたモデルです。

私が実際10年以上お客様にコーチングを提供する中で、これらのモデルを活用してきたのですが、やはりどうしても使いづらい部分あるというのが実際のところで、独自のメソッドを開発する必要に迫られました。

そして、私が最終的にたどり着いたのが「TWISTモデル」なんです。

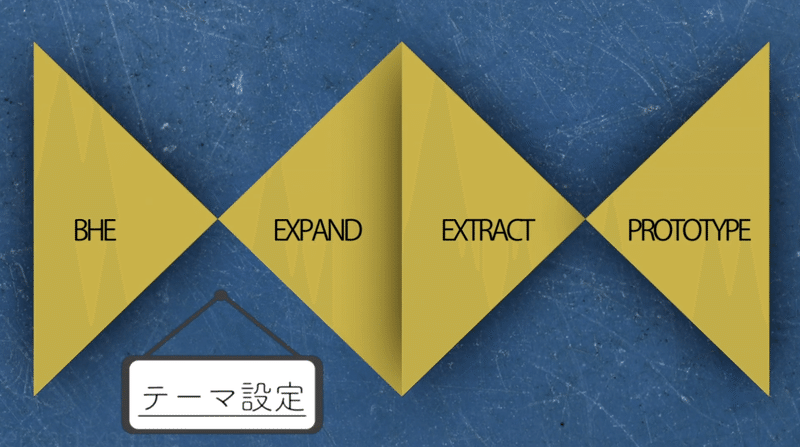

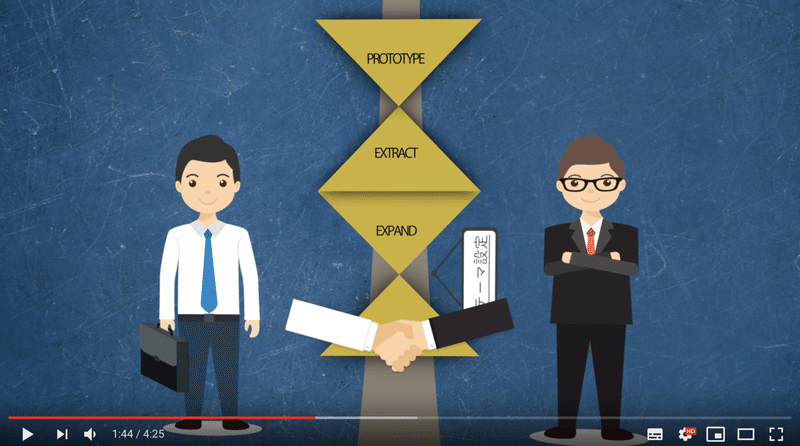

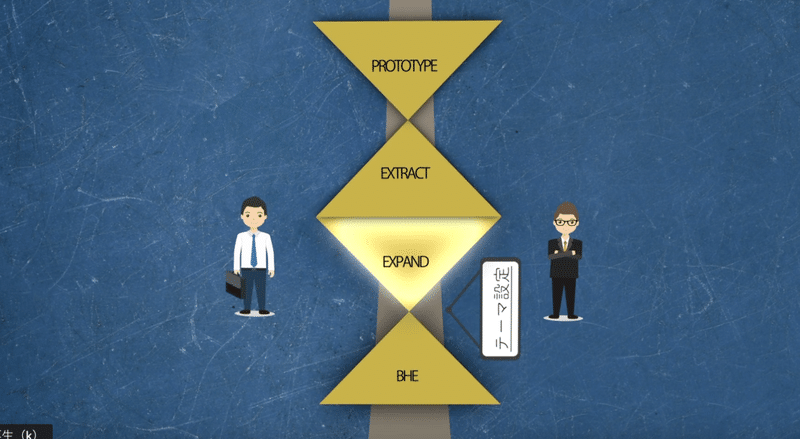

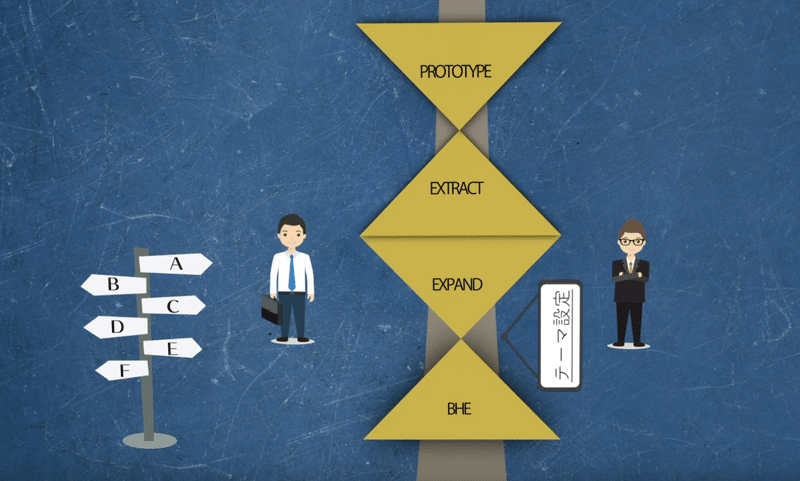

会話の流れを大きく4つに分けて考える

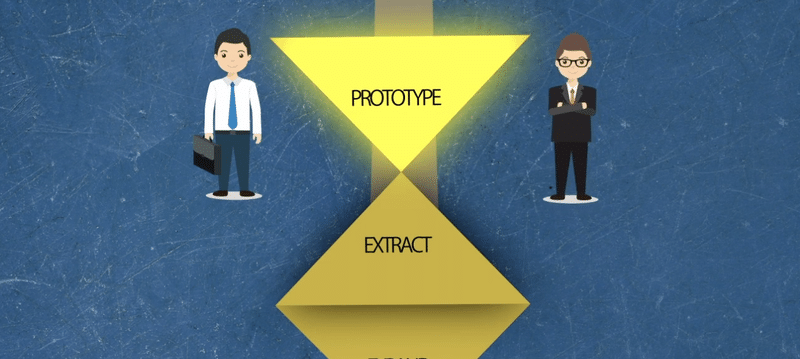

「TWISTモデル」は、飴の包み紙をひねる形に似ていることから名付けられたDELICオリジナルメソッドで、コーチングの会話を以下の4つのステップに分けて考えています。

1)BHE

2)EXPAND(エクスパンド - 拡散)

3)EXTRACT(エクストラクト - 収束)

4)PROTOTYPE(プロトタイプ)

それでは、4つのステップを個別に解説していきましょう

BHE(完全に聞き切る体験)

まず1つ目のステップですが、これを BHEと呼んでいます 。

これは英語でBe Heard Experience(ビーハードエクスペリエンス)の略で、「すべて聞き切ってもらう」体験という意味です。

実は、GROWモデルの弱点はここにあって、コンサルティングではクライアントの問題・課題が明らかなため、それをどうしたいかだけを話すことで先に進めることができるのですが、コーチングの場合は、クライアント(コーチングを受ける人をこう呼びます)の問題や課題を特定することから会話を始めるため、会話の冒頭の作り方というか、取り回しが異なります。

GROWモデルだと、G(目的)がはっきりしているので、ここまで手の混んだ会話の取り回しは必要ないのですが、コーチングでは、クライアントのより深い内情に切り込んだ上で、話題を定めていきますので、ここを端折ってしまうと会話の後半に大きな影響が出てしまいます。

私の経験では、GROWモデルで会話を始めると実質的に話す必要がある問題・課題に行き着かないことが多いように感じます。

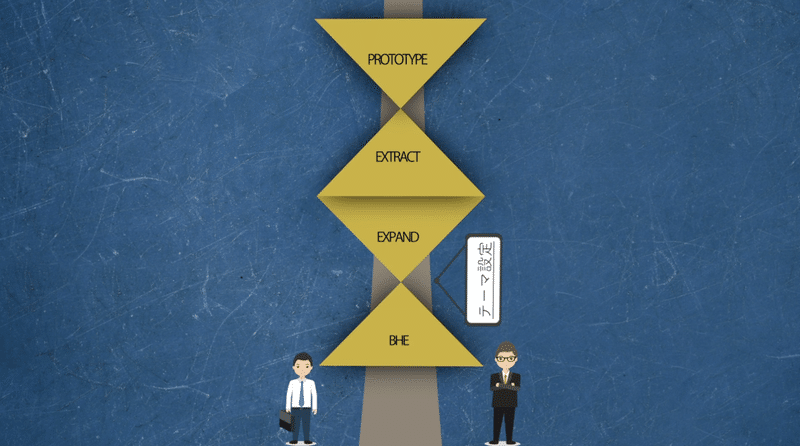

それがなぜなのかを少し考えてみたいのですが、まずコーチングを使った会話が始まる時の状況を想像してみてください。

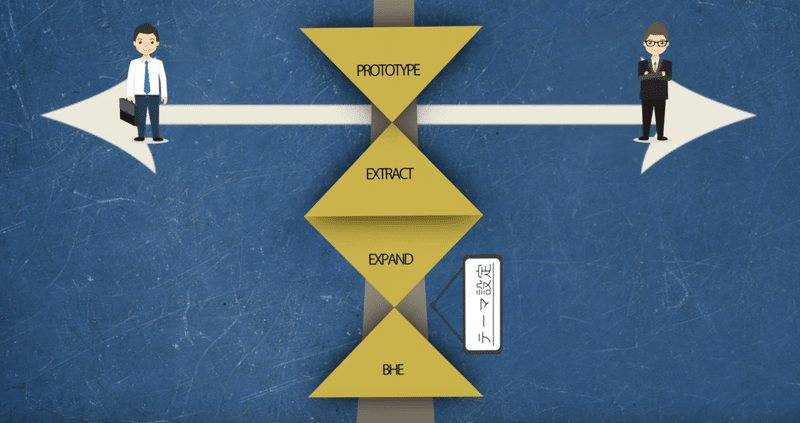

コーチとクライアントは、会話を始める時にはまったく別のことを考え、異なる状況に置かれているのではないでしょうか。

例えば、コーチはクライアントのオフィスに向かう前に時間が充分あり、おいしいランチをゆっくり食べてから、準備万端で対話の席に着いていたとします。

一方のクライアントはその日、難しい会議が続き、部下が思う通りに動いてくれないことにイライラした状態で席についたとします。

この2者がテーブルについた時には、恐らくモードが合っていない状態で、同じ話題を同じペースで話す状態にはないと推測されます。

つまり、お互いの状況が異なるため、一つのテーマを掘り下げていく準備ができていない可能性があります。

コーチは、クライアントの置かれた状況や解決したい課題、望む成果などについて、急き立てずにゆっくりとヒアリングし、相手の状況を見定め、適切な関わりができる準備をする必要があるのです。

その結果として、クライアントは「充分聞いてもらっている」という感覚を得るとともに、「コーチとの信頼関係」を作っていきます。

この双方の取り組みを BHE (ビーエイチイー)と呼びます。

コーチングの会話はテーマを設定してから行う

BHEの結果として双方が対話のテーマについて合意するのが「テーマ設定」です。

「今日はこの話をしましょう」という方向性を明確に定めてから進むのが、コーチングの正しい使い方です。

国際コーチ連盟(International Coach Federation - ICF)が定める倫理規定の中でも「クライアントがテーマ(話題)を定めること」という記載があり、また同ICFのCore Competenciesの第3項においても「相互に敬意を払い信頼できる関係を作るために必要な安全な環境を作ること」と定義されています。

この定義において、冒頭にお互いの状態を知り合い、対話のテーマを定めていくことが極めて重要だと考えています。

ここからコーチとクライアントのパートナーシップがスタートすると考えてください。

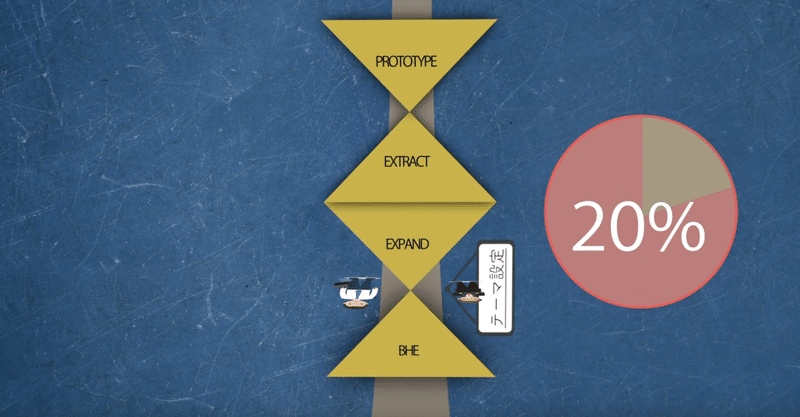

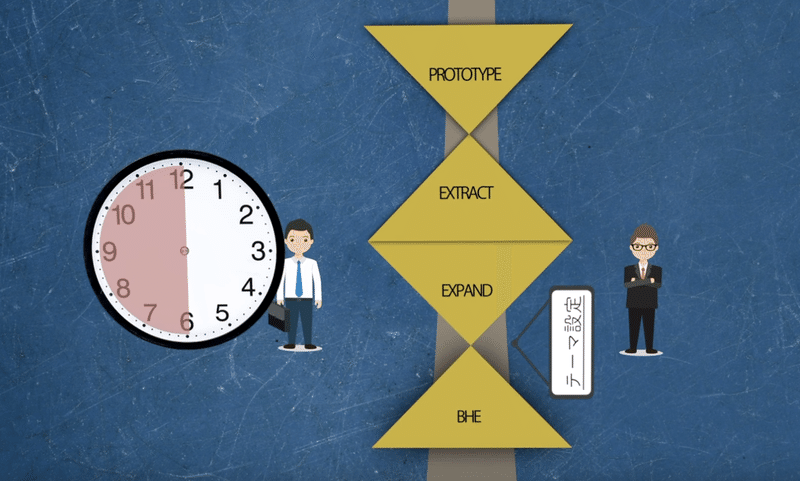

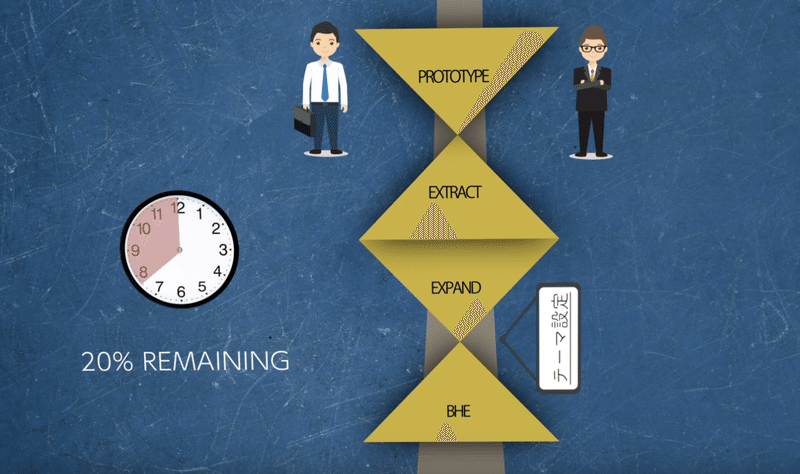

「TWISTモデル」では、このプロセスに全体の20%程度の時間を使うことを推奨しています。

例えば1時間の会話であれば、12分程度の時間を使うということです。

EXPAND - 拡散

次のステップ EXPAND - 拡散は、会話を広げていくプロセスです。

テーマ設定で合意したことについて、さらに掘り下げて話をしていくことや、課題解決につながりそうな選択肢について、広く検討していくことに集中していく時間だと思って取り組んでください。

この行程は、デザイン思考(Design Thinking)のプロセスを応用したもので、「量が質を生む」という考え方で、アイデアや選択肢の数をどんどん増やしていくことをイメージしています。

また、デザイン思考のもう一つの考え方である「判断の先送り」という概念を取り入れ、このステップでは、一切の判断(良い、悪い、優れている、劣っているなど)を排除して、アイデアや情報量をとことん増やしていくことに集中します。

クライアントの話したい内容について、傾聴や承認を中心に活用し、寄り添いながら相手の話を深く、広く引き出していくプロセスになります。

目安としては、会話のちょうど中間地点、例えば1時間の会話であれば30分頃までを目安に会話を拡散していきましょう。

このステップを端折らないこと、丁寧に進めることで後半の対話の質が大きく変化します。

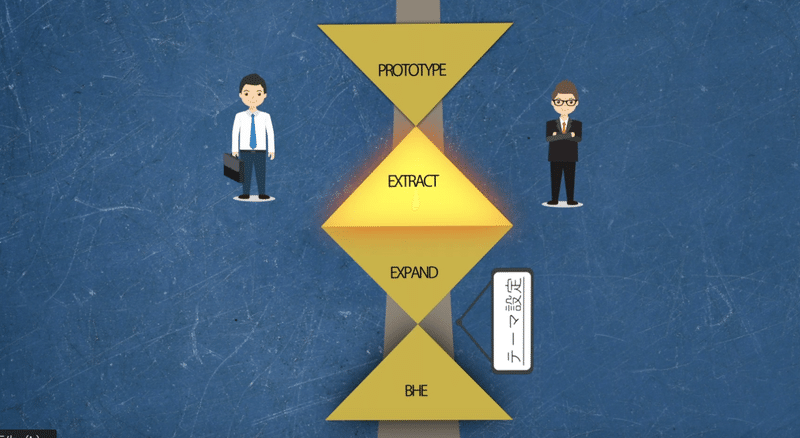

EXTRACT - 収束

3つ目のプロセス EXTRACTは、収束させるプロセスです。

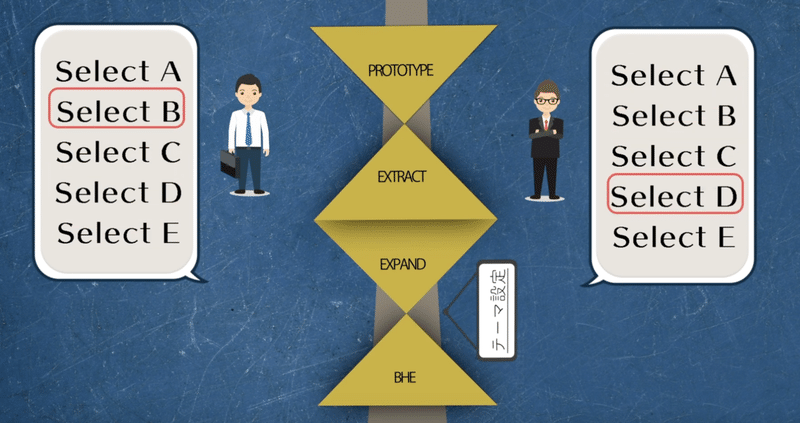

これまで話した内容から、最終的にどんな選択肢を選ぶのか、コーチとクライアントが知恵を絞って進めていくことを目指します。

「TWISTモデル」における会話の後半は、前半とは異なり、絞り込んでいくことにフォーカスしていきます。

これまでの対話の中で出てきたアイデアや情報、選択肢を一度整理し、その中で採用したいアイデアや、一番優れていると思われる選択肢を選んでいくことができることが理想です。

前半の対話が上手く行っていれば、コーチ側があまり頻繁に質問やコメントをしなくても、クライアント自身が思考を深め、最適な答えや選択肢を選んでいくことができます。

「TWISTモデル」では、持ち時間のちょうど中間地点を目標にEXTRACTのステップに移行することを推奨しています。

この時間配分について、少し細くしておきたいことがあるのですが、会話は生物だということを忘れないでください。

持ち時間のちょうど半分で会話のモードを一気に変えるということができないときもあると思いますので、その時は臨機応変に対応してくださいね。

あくまで、会話全体の時間の半分を目指すという方針として捉えてください。

PROTOTYPE

最後のプロセスはPROTOTYPEです。

こちらも、デザイン思考の考え方を応用したステップになります。

デザイン思考における Quick Prototypingという考え方を活用します。

日本語で言うところの、素早く試作品を作って試す、という考え方です。

コーチングという手法の大きな弱点は「二人が密室で短時間でアイデアを紡ぐ」というプロセスだと考えることができます。

つまり、二人&短時間で紡ぎ出せるアイデアのクオリティー(質)は低いという前提で関わる必要があるということです。

これを英語でFirst Shitty Draft と呼んだりしますが、これを意訳すると、最初に生み出すアイデアは「しょぼい」ということになります。

完璧なアイデアを求めることではなく、現状で考え得る一番良いものをスピード感を持って選ぶという方針で関わり、それをどのように行動に移すのかに話題を移行するのがPROTOTYPEです。

このプロセスのために、20%ほどの時間を残しておきましょう。

「EXTRACT - 収束」で決めた選択肢について、実際にやってみたら何が変わるのか、動いてみるための障壁となりそうなことは何かなど、実際の行動を見据えて、コーチがサポートするイメージです。

実際に行動を起こすのはクライアントです。

EXTRACT - 収束では、クライアントの自立的な行動を促しますので、徐々にコーチとクライアントの間に距離が出来ていくイメージで関わりましょう

いかがでしたでしょうか。

コーチングのプロセスを4つに分けたTWISTモデル、皆さんも活用してみてください。

さて、ここまでDELICオンラインから「TWISTモデル」の解説をしてきました。ぜひ動画でもう一度おさらいしてみることをおすすめします。

動画はこちらから↓視聴していただけます。

このTWISTモデルを使って、実際に私がコーチングをしている姿をご覧いただけるのがチャプター9です。

チャプター9はこちらから↓視聴していただくことができます。

次回のnote記事では、チャプター9を詳しく解説していきますので、どうぞお楽しみに。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?