『生涯スポーツ社会』の現在地

どうも!上杉健太です。

埼玉県富士見市の総合型地域スポーツクラブの代表をしたり、スポーツ推進審議会委員をしたりしながら、生涯スポーツ社会の実現を目指して活動しています。『鬼滅の刃』の新シーズン始まりましたね!

さて今日は、『生涯スポーツ社会の現在地』というテーマでお話したいと思います。いつも理念として「生涯スポーツ社会の実現!」とか言っておきながら、それってどんな社会なの?という問いに対して、そこまで真摯に向き合って来なかったなと思いまして、改めて生涯スポーツ社会というものの解像度を上げようと思った次第です。できるだけ主観的にならないように気を付けて考えていきます。

スポーツ実施率から考える

生涯スポーツ社会と聞いて、何となく思い浮かべる像は、とりあえず多くの人がスポーツをやっている社会でしょう。これは『スポーツ実施率』という数字でよく調査されています。

例えばスポーツ庁のホームページの『スポーツ実施率』というページには以下のように書かれています。

第3期スポーツ基本計画(令和4年3月25日文部科学大臣決定)では、「成人のスポーツ実施率を週1回以上が70%程度(障害者は40%程度)となることを目指す。」としています。

令和4年12月に実施した「スポーツの実施状況等に関する世論調査」(※1)によると、20歳以上の週1日以上のスポーツ実施率は52.3パーセントとなっています。

また、令和4年12月に実施した「障害児・者のスポーツライフ調査」(※2)によると、20歳以上の週1日以上のスポーツ実施率は30.9パーセントとなっています。

成人の70%が週1回以上スポーツをしている。そんな社会をスポーツ庁は目指して行政運営をしているということです。まず、週1回のスポーツ実施と言うところに、僕は異論はありません。週に1回でもいいから、仲間と集まってスポーツをすれば、結構幸福でいられますし、不幸にも耐えられたりします。また、70%という数字については、高すぎるかも、と思えるくらいです。10人で集まった時に、7人が「俺は日曜日にバスケやってる」「私は金曜日にテニス」「僕は火曜日にバドミントン」などと言える集団(社会)は、”スポーツ社会”と言っても差し支えない気がしますよね。

そして調査によると、令和4年12月の時点で既にスポーツ実施率50%を越えていたそうです。僕としては、50%でも結構高いなと思います。というのも、これだけエンタメが溢れている時代に、半数の人がスポーツを選ぶというのは本当に凄いことだと思うからです。

ただ問題は、それが生涯スポーツと言えるかどうか、です。僕が目指す生涯スポーツのイメージは、子どもの頃から死ぬまで、ほとんど途切れることなく何らかの形でスポーツを続ける人生です。例えば、若者だけがスポーツをめちゃくちゃやっている状態を僕は描いていないし、お年寄りばかりがやっている状態も想定していません。理想としては、スポーツ実施率がどの世代でも50%という状態か、徐々に上がっていくような状態です。

調べた結果が以下のグラフです。

案の定というか、学生が終わる20代からどんどんスポーツ実施率は落ちていき、仕事をやめる人が増えてくる60代から上昇を始めています。これは表面的には、「スポーツよりも仕事や家族との時間を優先させている」という理由によって出ている結果だと思います。ただ、もっと思い込みを思い切り含めて深読みすると、「スポーツは学生でいったん終わりだ。これからは仕事をして稼がなきゃ」みたいな価値観が結構僕たちにはあり、それがスポーツの優先順位を思い切り下げてしまっているのだと僕は思っています。

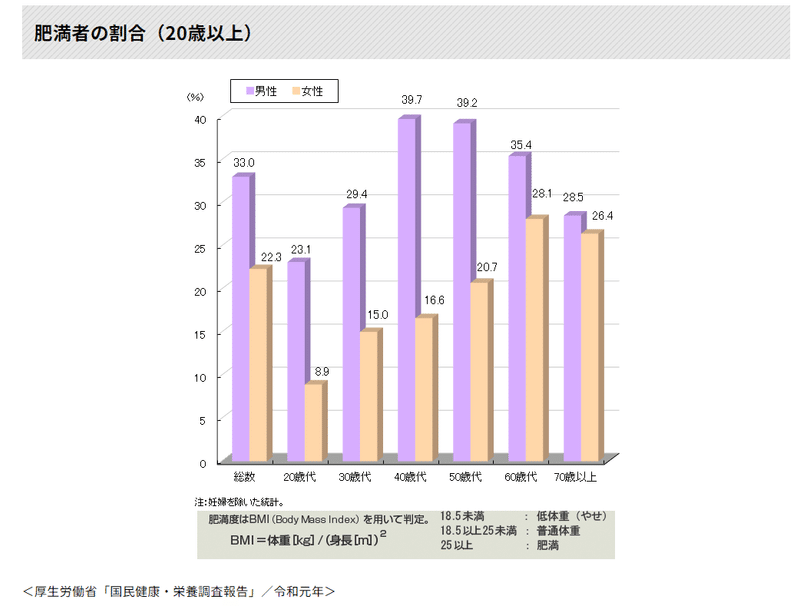

ちなみにですが、僕はスポーツは健康面や精神面での回復アイテムとしての機能が社会的に最も価値がある部分だと思っているのですが、スポーツをやらない人は回復手段の一つを失っている状態ですから、健康状態が悪くなる可能性が高まると思っています。以下はその一つのエビデンスになるかもかもです。

肥満の原因がどこにあるかは分かりませんが、何となく僕が経験した20代・30代を思うと、仕事で溜めたストレスを飲み会で発散しようとして、土日は二日酔いで家でゴロゴロして肥満になっていく。そんなパターンが想像できます。ちなみに僕個人で言えば、飲み会でストレスが発散できたと思うことはほとんどなく、会社関係の飲み会の次の日には強烈な後悔ばかりが残っていました(笑) (※もう酒は飲まないと何度誓ったことか!翌日に出勤してまず謝罪メールを送ったことが何度あったか!) もしもスポーツが健康に良いものなのだと社会的に認めるのならば、社会を支える働き世代こそ、回復アイテムであるスポーツを使える状況にならないといけないと僕は強く思っているので、生涯スポーツ社会の実現を目指したいわけです。20代の頃やっていたフットサルクラブでは、「仕事が忙しいからフットサル行けない」というようなことを言ってやめていく人が何人もいましたが、ちょっと価値観が違えば、「仕事が忙しくて体調を崩したらまずいから、ちゃんとスポーツやらなきゃ」がスタンダードになっても全然おかしくないと思っています。

公のスポーツ環境から考える

働き世代のスポーツ実施率が落ちている現状に対して、生涯スポーツ社会の実現を目指す僕としては、社会人になっても変わらずにスポーツを続ける環境を用意するという手段として、総合型地域スポーツクラブの普及・発展に取り組んでいます。

総合型地域スポーツクラブの場合、中学・高校の部活動文化によって10代後半の会員がほぼ獲れないという課題を持っていると思います。僕がこれまで関わったクラブは、どこもそうです。高校生の会員は本当に稀です。それだけ日本の公教育の環境は強いです。ヒト・モノ・カネのリソースで考えてみると、ヒトには、部活動の指導がやりたくて教師になった人材が公教育の現場にはたくさんいると聞きますし、実際にそのような先生にはたくさん出会ってきました。また、モノの部分で言うと、日本の公立学校には必ずと言っていいほど体育館やプール、グラウンドが併設されています。普通に考えて、これはスポーツ環境として非常にリッチです。そこで極めてローコストで学校教育の延長のような形でスポーツ(部活動)ができるのですから、多くの人がそこでスポーツをやろうと思うのは自然です。

リッチな環境にプラスアルファ、日本の受験文化によって学校でのスポーツ活動が活発化した側面もあると思います。部活動の活動実績が進学にも影響を与えるようになり、さらに日本は非常に裕福な国でしたから、大学進学率もどんどん上がっていき、教育としてのスポーツの側面がどんどん強化されていったと思います。つまり、スポーツの本質である『気晴らし』という側面はほとんど無視され、教育ツール(≒人生を切り拓く攻撃アイテム)としてのスポーツが強化された結果、学生を終えた後のスポーツ離れが強く起こっているのではないかと僕は考えています。それは、「もうお前(スポーツ)は用済みだ」という”卒業感”だったり、「もうお前(スポーツ)の顔も見たくない」という”燃え尽き感””ウンザリ感”だったり。あるいは、「与えてくれないならやらないよ」という”御坊ちゃま感”だったりもするかもしれません。いずれにせよ『教育』というのは受動的な側面が大きいですから、そこで行われたスポーツにも同様のイメージを持つのは当然なのかなと思います。

というのも僕は高校を卒業した後に1年間の大学受験浪人生活があったのですが、その時にもの凄く感じたのは、「学校がなくなるとスポーツをする環境もなくなるんだな」ということでした。これが僕を地域スポーツへと向かわせた原体験の一つとなるわけですが、これまで学校が与えられていたからスポーツをしていたが、社会人になるとそれが当然のようになくなり、スポーツをやらなくなる。自分から場を探すことも当然しない。そういう実態があるように思います。

ただ、このように学校に多くのリソースが投じられ、スポーツ活動の場としても大きな役割を担ってきた公教育も、変わりつつあります。特にここ数年は、「部活動の地域移行」というキーワードで、部活動を公教育からは外し、地域での活動として行っていこうとする流れにあります。これが現在地です。

そうすると、これまではその学校の部活動メニューから選んで行っていたスポーツ活動が、地域の広い選択肢からより主体的に選んでスポーツを行うようになるので、学生→社会人の環境変化には対応できるようになっていくだろうと思っています。

というのも実はここも僕には実体験があって、浪人時代に『学校卒業=スポーツの卒業』という現実を強烈に意識した僕は、大学ではスポーツ活動を行わずに、地元でフットサルクラブを立ち上げて活動を始めたんですね。その時に決めていたのは、大学を卒業した後も続ける、ということでした。だから大学ではやらなかったんです。そしてその狙いは、見事に成功しました。僕が大学生だった頃から一緒にやっていた仲間は、僕が社会人になった後も同じように続けたし、学生から社会人の壁みたいなものは、地域でスポーツをやっていればほとんど何も感じなかったんです。むしろ壁は、社会人になってから数年後の結婚とか出産とか仕事の忙しさとかでした。

いずれにせよ、スポーツのリソースを学校から地域に移していくことによって、確実に生涯スポーツ社会の実現に向かって行くと僕は思います。だから今の時代の流れは基本的には焦らずに身を任せていいのではないでしょうか。Jリーグの発足以来、日本のスポーツは企業・学校から地域へ、という大きな流れの中にあると思っています。

僕が描く生涯スポーツ社会は、地域でスポーツをする人々の姿です。

価値観から考える

最後はすごくふわっとした意見になると思うので、短めにいきたいと思います。生涯スポーツ社会が実現された時に、そこで暮らす人々の価値観(大事にしているもの)は何かを想像してみると、決して「お金」とか「仕事」ではなく、「幸せ」みたいなことになっていそうだなと僕は思っています。もちろん、お金も仕事も、幸せに繋がっているからこそみんな大切にしているわけですが、多くの人によく起こってしまうのは手段の目的化。幸せになる為の手段だったり、ツールだったりするはずのお金や仕事が、いつしかそれを得たり、守ること自体が目的化してしまい、その先に描いていたはずの幸せを忘れてしまったりしますよね。日本人が先進国の中で最も幸福度が低いと言われて久しいですが、これは日本人が幸福を目的にできていないからこそ、アンケート上は数値が低く出るのではないかなと僕は思うんですね。幸せかどうかは分からないけど、お金はある。出世はしている。そんな感じなのかなと。まぁ主観的なアンケート結果だけでなく、その他の幸福に繋がる指標を掛け合わせて出した幸福度も低いらしいんですけどね(;^_^A

僕は総合型地域スポーツクラブの仕事を始めた時にまずやったことは、「幸せ」の分解でした。幸せとは一体、どのような状態を言うのか。もちろんそんなものは人それぞれに決まっているのですが、ある程度の共通解域スポーツクラブは、それをある程度担保するものにしたいなと思ったんですね。

その時から変わらずにキーワードとして挙げているのが、

健康

生きがい

仲間

の3つです。僕はこのどれかが欠けても、「幸せだなぁ」とは言えないような気がして、また、この3つが揃っていれば、あとはどんな状況でも幸せと言えそうな気がして、この3つを幸せの重要要素として位置付けています。だから僕が描く生涯スポーツ社会では、この3つの優先順位がめちゃくちゃ高い。そんな価値観を有しているはずなんですね。お酒を飲んで二日酔いになるよりも、早く寝て翌日の朝からスポーツをすることを多くの人が選択するし、やりたくないことで苦しむよりも、それ自体が生きがいになるような活動を優先するし、仲間と思える人との時間を大切にします。

(※僕の考える『仲間』は、利害関係が一致している人のことで、決して仲良しのことではありません。友達を作るのが苦手な人でも、クラブで誰かと一緒に活動をしたら、それだけで仲間です。好き嫌いが重要な要素になる友達を作るのには運要素がかなり影響しますが、仲間は誰でも作れる。”嫌いな仲間”というのも成立する。嫌いな仲間との方がスポーツのプレーでは合ったりすることは、よくある)

このあたりの現在地を考えてみると、健康や生きがいは、何となく僕たち日本人は犠牲にしがちじゃないかなと思います。何となく苦しんでいる姿を見て、「頑張っているね」とか思っちゃったりする文化だったりするじゃないですか?楽しんでプレーしている子どもに対して、ヘラヘラしてんじゃねー!とか言っちゃったりする文化が確実にあるわけですよ。健康とか生きがいよりも、努力と根性、犠牲と献身、血と汗と涙、そんな感じありませんか?この辺が逆転して、ちゃんと自分自身の健康とか生きがいを優先させるようになるといいなと思うのですが、最近はネットが生活の中心になってきて、価値観が多様になっている為か、自分を大切にする風潮は強くなってきているような気がします。働き方改革とかはまさにその時代の流れから出てきたものですよね。社会や会社よりも個人を大切にしようぜって。

仲間については、日本人は大切にする文化を持っているように思いますね。むしろ大事なのは、全ての仲間を大切にしないマインドの方なのかもしれません。それこそ、会社での仲間を大切にし過ぎた結果、家庭や地域から孤立した老後を送る羽目になっている男性は多いとか。自分が本当に大切にすべき仲間はどこの仲間なのか。やっぱり全部を大切にするというのは限られた時間やパワーでは無理ですから、優先順位は決めないといけないのでしょう。朝まで飲み明かしてくれる仲間が大切なのか。一緒に健康的にスポーツをしてくれる仲間が大切なのか。(※ちょっと誘導的過ぎましたね(笑)) 日本人に必要なのは、「俺が一番大切にするのは、この仲間だ」と言えるマインドなのかもしれません。

ということで今日は、『生涯スポーツ社会の現在地』というテーマでお話しました。働き世代のスポーツ実施率を落とすことなく、全世代のスポーツ実施率を50%以上(できれば70%?)にする。スポーツのリソースを学校から地域へと移す。一人一人が自分自身の幸せを優先させた選択ができるようになり、その結果として、多くの人が生涯にわたってスポーツをずっと続けていく社会。僕が描く生涯スポーツ社会はそんな感じです。

今回もお読みいただきありがとうございました!

ではまた!

ここから先は

総合型地域スポーツクラブ研究所

総合型地域スポーツクラブのマネジメントをしている著者が、東京から長野県喬木村(人口6000人)へ移住して悪戦苦闘した軌跡や、総合型地域スポ…

総合型地域スポーツのマネジメントを仕事としています。定期購読マガジンでは、総合型地域スポーツのマネジメントに関して突っ込んだ内容を毎日配信しています。ぜひご覧ください!https://note.com/kenta_manager/m/mf43d909efdb5