ウェルビーイング系スタートアップの中間報告2|オンラインコミュニティの多拠点居住者向けプラットフォームへ

Nestoのはなしです。

前回書いたこの記事の続きにあたるかもしれない、半年のその後についてをお話しします。

「よけいわからなくなった」その後

前回の記事で書いた4つの「わからない」についてその後を書いていきましょう。

「ウェルビーイングとはなにか」という問いはあいかわらずフワッとしています。

ウェルビーイングという言葉はそれぞれの世界観にハマるようにうまく化けてくれるようです。最近はそのままでもいいのではと思うようになってきましたし、僕も都合よく使わせてもらうことにしています。

ウェルビーイングを探求するポッドキャストは続いています。第二シーズンは山崎繭加さんが世界の最新ウェルビーイング論文をシェアしてくれています。主にアメリカのトレンドを知るのには有益で一緒にやっていて毎回勉強になります。大枠の理解では古来からの東洋的叡智を西洋文明が現代に合わせて分析的思考で再解釈している印象をうけます。

「スタートアップや生き方」についてはだいぶ整理ができてきました。

売り上げ以上の支出をしないという原理はゆっくり時間をかけて実践体制へ移行できつつあります。

メンバーやホストについては、来る者も去る者も「空(くう)」として眺めている感覚があります。Nestoという生物が代謝しながら発育していく植物を育てるような関係性で育んでいきたいです。

Nestoラボはゆっくりとカルチャーを育んでいます。以前書いたハウスやトリップ、リトリート、エージェンシーなどの新規事業はNestoや個人プロジェクトとしてラボ内でもその経験をシェアする形で落ち着きました。

個人としてご縁のある人にコーチング、コンサルティング、クラニオセイクラルやリトリートなどを付け値方式で始めてみて心地よいという話があるがそれはまた別のどこかでシェアできてもいいかもしれません。

「リズムとはなにか」という問いは今だにわかりません。

最近は自分の内なるバイオリズムに沿った習慣化を継続するために瞑想や勉強やランニングを三ヶ月で〇〇回と決めてやりこむというのも方法を試しています。一方でNestoのように時間が固定されていることの良さも引き続き感じるところです。

最近はリズムが時間上の場所であるということに注目しつつあります。

というか、建築出身の僕は当初のNestoはそこから発想したのでした。

今回はNestoにおけるリズムという場の捉え方の変化をメインで伝えたいです。

Nestoは、いろいろなコミュニティが行なっている活動の中で「暮らしを整える習慣」部分を共同で共有するプラットフォームにこれからなるかもしれない、という話です。

コミュニティにやってくる風の民

話は変わるが、日本や世界にはたくさんのコミュニティがあります。

それらの形は多種多様だが、コミュニティが入会・退会の境界線を持っている以上、コミュニティで起きうる課題は風通しです。

コミュニティは基本的に土の民で構成されます。

土着的にそこにあり続ける母型社会。そこに生まれる良さは安心感。一方でいきすぎると腐敗します。適度な風通しが必要なのです。

風の民は父性的存在で旅人のようです。そこに生まれる良さは変化。一方でいきすぎるとコミュニティの文化が崩壊します。

土と風が混じってコミュニティは豊かになります。

風の民といえば、風の谷のナウシカのユパさまを思い出せませんか。

そういえば、2020年12月22日以来、今は風の時代だったようですね。

コミュニティの入会・退会の中で循環が上手くできていたらいいですが、入会・退会の境界線とは違う風通しがあってもいいかもしれません。

これは町づくりでも同じです。

先進的な町は積極的に関係人口や第二町民の創出を行い、外部からの刺激と土着的な文化の中で上手くバランスを取ろうとしています。

オンライン上のコミュニティも日本だけでもたくさんあります。

どれが自分に合っているかなど分からず、勇気を出して飛び込むことには一定のハードルがあるでしょう。

しかもそんなにコミュニティには多く入れません。主体性を持って関われるコミュニティは自分のリソース的にも一部に限られるでしょう。

リズムとは多拠点居住だった

コミュニティの視点から風通しの課題解決を試みてみましょう。

例えば、活動の一部を外に出してみるのはどうでしょうか。

切り出しをすることでそのコミュニティのコンテンツは世界観を失った単なる機能となります。その結果、今まで縁のなかった人がサービスとして気軽に利用できるようになるのではないでしょうか。

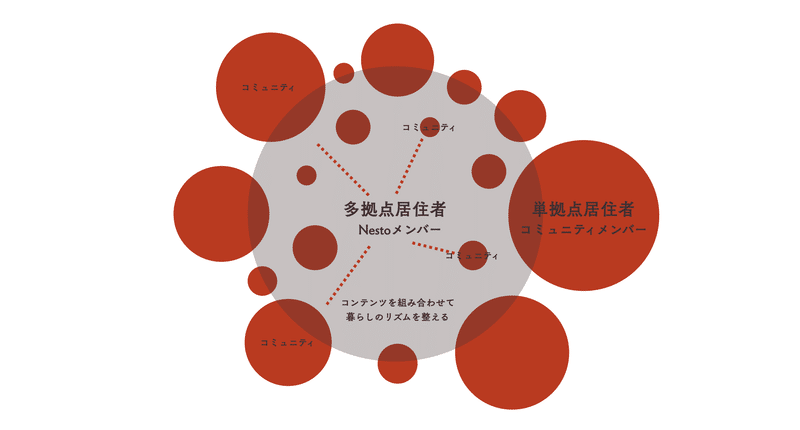

切り出したコンテンツを扱うコミュニティプラットフォームがあればその中で風の民は自由にコンテンツを組み合わせることができます。風の民という異質の存在がコミュニティに変化を与えてくれます。

次に習慣化プラットフォームであるNestoの視点から見てみましょう。

Nestoがコミュニティプラットフォームになれば、Nestoメンバーは「暮らしを整える習慣」を多様なコミュニティのコンテンツから組み合わせられるのではないでしょうか。

例えば、さまざまな活動をしているヨガコミュニティに活動の一部として毎週の瞑想会があるとします。その瞑想会がNestoのリズムとして登録されることで、Nestoメンバーは自分の習慣としてコミュニティの場に毎週瞑想をするために通うことができます。その場に通うことでコミュニティに対する理解と愛着も生まれるでしょう。

Nestoメンバーは複数のコミュニティに部分的に所属する多拠点居住者といえるかもしれません。

よもや拡張家族Ciftでもリアルの多拠点生活を推進して、習慣化プラットフォームNestoでもオンラインの多拠点生活を推進するとは思いませんでした。

Nestoメンバーはコミュニティを横断しながら自分の生活リズムを構築することができます。

もし自分にとって心地よいバイブスを見つけたならば、リズムの時間以外のコミュニケーションを求めてそのコミュニティに本格的に移住すればいいのです。

ビジネス的に見てみましょう。

それぞれのコミュニティにとっては、一部コンテンツを切り出すことでコミュニティ活動に変化が起きます。さらにお試し体験を持ってNestoメンバーから本入会に繋げられます。

Nestoにとっては、様々なコミュニティのコンテンツがリズムとして登録されることで、より多くの選択肢から自分の習慣を整えられるでしょう。

実験は続く

正直この構想が社会を変える革新的な一手だ!と確信しているわけでもないです。

どちらかといえば、注意深くNestoの中での蠢きを観察していたら導かれつつあるという方が感覚としては近いかもしれません。

Nestoの習慣化プラットフォームはコミュニティの風通し問題とマッチングすることはできるのでしょうか。

止まることは衰退だ。

変化の中にこそ自然がある。

Nestoがこれからどういう形になっていくのか誰もわからない。

だから面白いと思えている自分がいる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?