川越さんぽ!仙波東照宮から喜多院

川越さんぽ!

中院からの続きです

中院から南院と歩き 更に北上し仙波東照宮へ向かいます

仙波東照宮

仙波東照宮随身門

ここの赤い門は赤門とは呼ばない

東照宮随身門・石鳥居

境内入口にある随身門は 朱塗 八脚門(ヤツアシモン)

切妻造で とち葺形銅板葺である

八脚門とは三間✖️ニ間の門で、門柱四本の前後に

各一本ずつの控柱をもっている屋根つき門のことである

以前には後水尾天皇の御染筆なる「東照大権現」の額が掲げられていた

記録によると この勅額は

寛永十年(1633)十二月二十四日とあるから

東照宮の創始の時期を知る ひとつの資料となっている。

石鳥居は寛永十五年(1638)九月に

造営奉行の堀田正盛が奉納したもので 柱に

「東照大権現御宝前、寛永十五年九月十七日

堀田加賀守従四位下藤原正盛」の銘文が刻まれており

様式は明神鳥居である。〜川越市教育委員会〜

堀田正盛奉納の石鳥居

詳しい事は下記WEBでお願いします🙇♂️

約50段の石の階段を上ります

上った先の門には有名な徳川 葵の御紋

さすが!主祭神は徳川家康 公!

至るところに葵の御紋!

拝殿にある三十六歌仙絵額は岩佐又兵衛筆で知られ国の重要文化財

岩槻藩主 阿部重次が奉納した「鷹絵額十二面」は

狩野探幽 作で知られる。

東照宮拝殿・幣殿

拝殿は桁行三間(5.82m)で単層入母屋造

正面は向拝一間(1.82m)あって銅板本葺である。

幣殿は桁行ニ間、染間一間で背面は入母屋造

前面は拝殿に接続し、同じく銅板本葺である

内部も朱塗で美しく、正面に後水尾天皇の御染筆なる

東照大権現の勅額が懸けてある。

記録によると寛永十年(1633)十二月二十四日とあって

東照宮創建当時に下賜された貴重なものとされている

川越城主であった柳沢吉保や秋元但馬守喬朝の頃

大修復があったと伝えているが、松平大和守の

弘化四年(1847)にも修復が行われたという。

〜平成三年三月 埼玉県教育委員会 川越市教育委員会〜

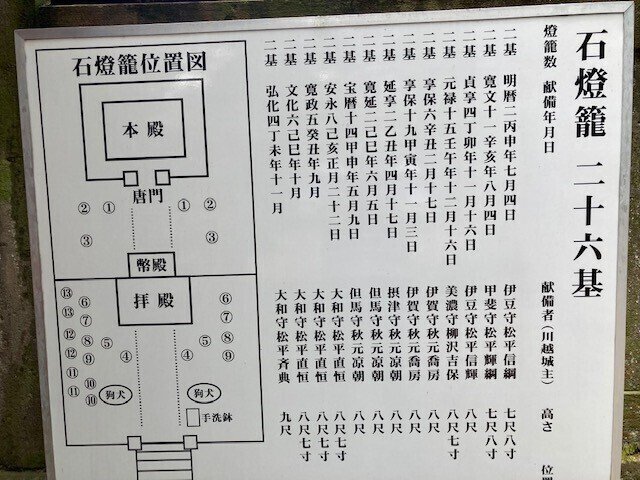

歴代の川越藩主が奉納した石灯篭は26基

仙波東照宮のお山こそ 童謡(あんたがたどこさ)の舞台

再び石階段を下ります!

開運だんご!が有名な売店と

社務所の横を通り喜多院へ

明治元年(1868)3月

神道の国教化政策を行うため 神社から仏教的な要素を排除しようとした

これが「神仏分離」政策

その為

仙波東照宮も喜多院の所管から離れましたが

元から同じ敷地な訳で

それは今でも簡単に行き来ができます

仙波東照宮 北側の階段

この階段は門が閉ざされ使用してませんね

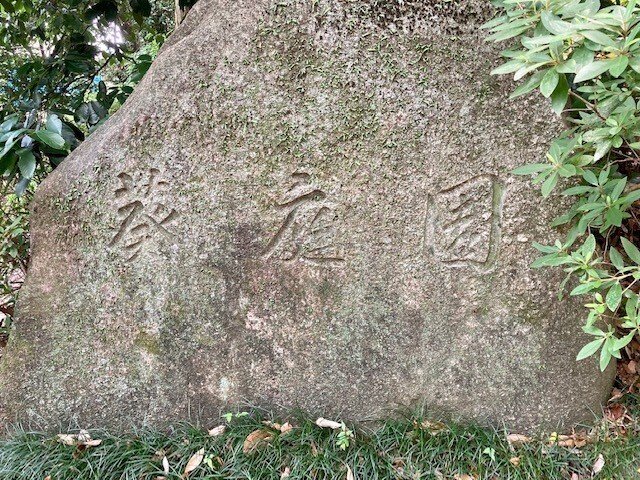

葵庭園

川越葵ライオンズクラブが平成15年から毎年6月末

ホタル鑑賞会「ホタル祭り」を実施しています

同クラブ結成30周年記念事業として

この庭園をホタルの自生地となるよう願いを込め

庭園のシンボルである池の護岸整備、八ツ橋造営

清流を保つポンプの設置を実施したそうです

厳島神社が祀られています

仙波東照宮から喜多院に来ると最初にあるのが

慈眼堂

慈眼堂古墳

喜多院境内にある 墳頂に慈眼堂 その裏に

墓地がつくられ 墳丘は大きく変形している

現状で径36メートルほどの円墳のような

外観をしているが

前方後円墳である可能性がある

天海僧正は寛永二十年(1643)十月二日

寛永寺において入寂し

慈眼大師の諡号をおくられた。そして三年後の

正保二年(1645)には徳川家光の命によって

御影堂が建てられ、厨子に入った

天海僧正の木像が安置されたのが この慈眼堂である。

一名 開山堂ともよび 桁行三間(5.45m)

染間三間で、背面 一間通庇付の単層宝形造

本瓦葺となっている。

宝形造は、四方の隅棟が一ヵ所に集まっている

屋根のことで、隅棟の会するところに露盤があり

その上に宝珠が飾られている。

近くは喜多院 歴代住職の墓所

慈眼堂から眼下に広がる喜多院境内

詳しくは下記WEBを見てくだ埼玉!ヨネチャンニオコラレル

慈眼堂から慈恵堂を見る!

鐘楼門!

本当に美しい鐘楼門です!

隠れたお話もいつか記事にしたいです

一旦!境内の外に出て見る鐘楼門!綺麗だね

喜多院 山門!

この山門に立ちしょん!をしたモノは

ひん曲がると言われますから やらないようにね

喜多院 全体はこちらのWEBもご参照ください

太子堂と木遣塚

太子堂は言わずとも聖徳太子をお祀りしている

六角形のお堂です。

木遣塚は昔 大木を川等で運搬する際に

力を合わすタイミングをはかる合図の掛け声が

木遣歌に至り!それは木材業や鳶職の人達に

受け継がれて今に至ります

五百羅漢

五百らかん は有料で入れます高校時代 当時彼女だった嫁と

五百らかんのお地蔵さまの中からお互いに似た

お地蔵さまを選ぶとか やってましたねぇ(笑)

慈恵堂

毎年1月3日は【初大師】として

埼玉県下最大 40万人の参拝者で賑わいます

中院の次に建てられたのが北院(後の喜多院)です

多宝塔

喜多院のランドマーク的な存在で

参拝する多くの方々が写真を撮ります

客殿 書院・社務所

江戸城から移設した

客殿は徳川家光誕生の間 書院は春日局化粧の間になります

大黒天

大黒さまはウチの台所でもお祀りしています

さて!境内を北から南へ横断します

(昔は噴水がここにありました)

松平大和守家廟所

川越藩主 松平大和守家の7代5人のお墓がある廟所です

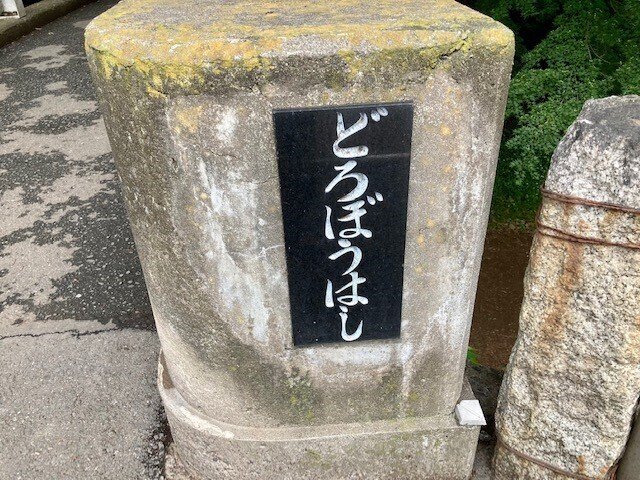

どろぼうばし

この橋を渡って帰るのがウチに戻る近道です

渡り切り 振り返り見る【どろぼうばし】

山門外の日枝神社や斎霊殿 奥の稲荷神社等

まだまだ見所?があるので また いつか!

いつまでも小江戸川越を護っていてくれる!徳川幕府所縁の寺院

それが喜多院です

ここまで読んでいただきありがとうございました。

よろしければ、サポートをお願い致します。頂いたサポートは、クリエーターとして製作費に宛てさせていただきます。