Teradata Vantage利用料 ~いくらかかるの?~

我らがTeradata Vantageが広く大勢の方に使われていた、とするならば、恐らくは

「Vantageを使ってみた!他社製品と比較してみた」

などの記事を書いてくれる方が現れて、性能、使い勝手から利用料まで評価してくれるでしょう。

但し、残念ながら現実はそうではないので、今回私の方から

“Vantage利用料の算出方法”と“Vantage利用料(Small startサイズ)”

について情報を連係させていただきます。

まずは今回ご紹介するプラットフォームについて。

ちょっと話がそれますが。Teradataはクラウドファーストに舵をきりましたが、ソフトOnlyやオンプレミスも提供しています。これは、例えば金融機関のような安定稼働がNo1プライオリティというお客様もいる為です。

話を戻します。

今回は、皆さんがAWSのMarket Placeから利用開始できる

【Vantage on AWS Do-it-yourself】の費用をご紹介します。

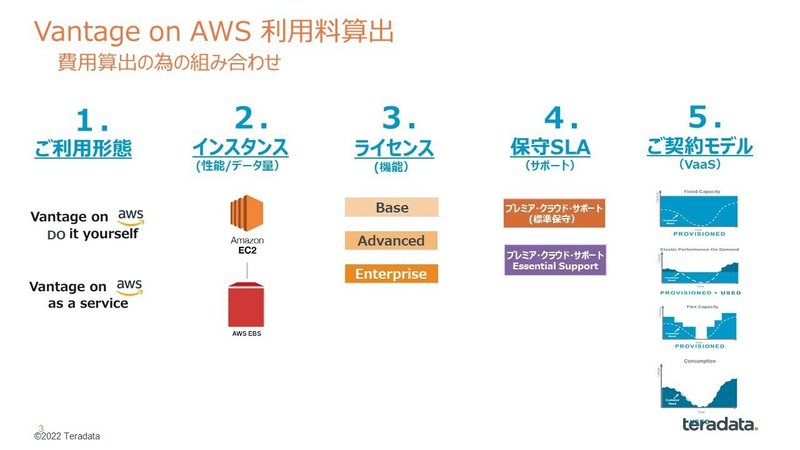

上記のスライドの通り

Vantageを採用する時は5つの項目それぞれの中から選択していただく事になります

1.ご利用形態:SaaS版(As-a-service) or IaaS版(Do-it-yourself)

2.インスタンス:EC2のサイズ(性能)+EBS(データ量)

3.ライセンス:Base or Advanced or Enterprise(利用機能制限)

4.保守SLA:標準サポート or 標準+オプションサポート

5.ご契約モデル:固定、固定+追加課金、利用課金 ※こちらはSaaS版のみ

それぞれの項目で何を選択しなくてはいけないか?については

ここでは書ききれないので、詳細資料を添付させていただきますが

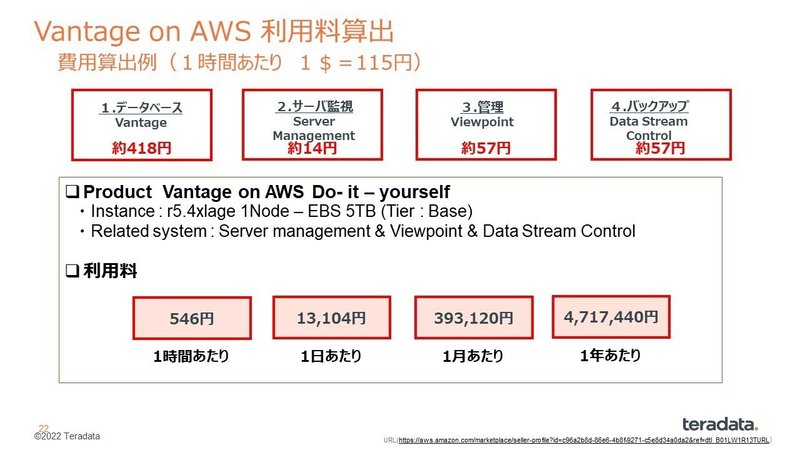

最終的に『Small startサイズ』で以下の価格になっています。

<補足情報>

1.利用開始/終了時のサーバOn/Offは手動で行う事ができます

2.Off時はライセンス料は0円ですが、EBS利用料はかかってしまいます

3.年間契約(Private Offer)時はディスカウント可能です(注意)

上記の価格はMarket Placeで既にオープンになっている価格ですので

営業ベースで手を加えたものではありません。(もはやできません)

ぜひ直接、話が聞きたいという方がいらっしゃいましたら

ほんとご遠慮なく、気軽に中島までご連絡下さい。

(kenichi.nakajima@teradata.com)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?