日本型OKR運用の落とし穴とその対策とは?

OKRや1on1、リアルタイムフィードバック、人事評価等などパフォーマンス・マネジメントを実現するオールインワンクラウド「HiManager」を提供するハイマネージャー株式会社では、経営者・人事担当者様の人事戦略への理解を目的にした、「【無料オンラインセミナー】第3回:OKR集中講座日本型OKR運用の極意」を開催。

OKR集中講座では、HiManagerを通じて100社以上支援していく中で見えてきた、「日本型のOKR導入」について計4回に渡って解説をしました。

本記事では、2023年8月30日(水)に開催させていただいた第3弾「OKR集中講座~日本型OKR運用の極意」でお話させていただいた内容を元にレポート形式でお届けします。

ただいまから「日本型OKR運用の極意について」私、五十嵐からご案内させていただければと思います。

本日のセミナーの流れがこちらとなっております。

これまではOKR設計やOKRの設定方法についてお話してきましたが、本日はいよいよ運用について触れていきたいと思います。

OKRの運用についても鉄板といわれるような運用方法が提唱されながらも、実際に運用してみるとハマりやすい落とし穴や違和感があると思いますので、その点などお話させて頂きながら皆様の会社で活用するイメージを掴んでいけたらと思います。

OKR運用の型

まず初めに鉄板といわれるOKRの型についてご説明いたします。

OKRを運用する上では3つの会議体を週次などなるべく高頻度で回していくことが重要といわれております。

その会議体とは、

①チェックイン、②ウィンセッション、③1on1の3つ

で、チェックイン・ウィンセッションはチーム単位、1on1は個別に実施していくものとなっています。

なぜ高頻度のコミュニケーションが必要かというと、第1回でお話したムーンショットの前提となるOKRの重要要素が関連してきます。

ムーンショットを目指せるようになるためには、”リアルタイム性の高さ”が一つ要素として上げられおり、高い目標を設定したからこそ放置せずに日々コミュニケーションしながら達成に向けていくことが重要となります。

それではリアルタイムなコミュニケーションの重要性をお伝えしたところで、これから各会議体の詳細についてお話していきます。

まずはチェックインについてです。

チェックインは所謂進捗MTGですが、

①各自のOKRの状況を明確にすること

②何をすべきかアクションを明確にすること

③必要であれば各自のサポート体制を作り全員で目標達成をできるようにしていくこと

の3つが目的となっています。

実際のチェックインで話す内容としては、

①OKRの進捗

②直近1週間の優先度の高いタスク

③OKRの自信度

について話すことが多くなっています。

自信度とは進捗とは別に自分自身がその目標を達成できると感じるかを表す指標です。

極端な話、進捗が80%でも残り20%の積み上げが全くイメージできていない目標と、進捗は40%でも100%までの道筋が明確で後は作業を消化していくだけの目標であれば前者の方が危機的状況だといえます。

そのような進捗では分からない部分を確認できるように自信度も併せて確認していくことが多くなっています。

これらの内容を毎週チーム毎に確認していくことで、OKRの達成を促進していくのがチェックインとなります。

続いてウィンセッションについてです。

ウィンセッションは振り返りのMTGではあるのですが、”良いこと”に焦点を置いた振り返りのMTGとなります。

目的は、

①モチベーションを担保すること

②組織の繋がりを強化すること

③各自の成果や強みを理解し内省できるようにすること

の3つとなります。

特に①は重要で、OKRを進めていく上では、中々進捗が進まなくなってしまったり、達成する上で行動変容を求められることも多くなっていきます。

その中で、心折れずOKRに向かっていく上でも互いに称えあい少しでも自身が進んでいることを実感することで、モチベーションを保っていくことが重要となります。

ウィンセッションで話すことはシンプルで、

①タスクに臨む中で生まれたアウトプット(成果)の共有

②OKRや成果に限らず互いに称賛を送りあう(感謝でも可)こと

を行っていきます。

先ほどお伝えした通り、”良いこと”の振り返りのMTGのため、ここでは進捗が進んでいない理由の分析やネガティブなコメントをしないことが重要です。

もしそのような話をする場合は、チェックインで行うか個別の1on1で行い、あくまでも良かったことを認めた上でモチベーションを保つことを最優先とします。

最後に1on1についてです。

1on1についてはこれだけで1つのセミナーができてしまうぐらいの内容のため、今回詳細は割愛しますが、個別の面談においても個人の成長やパフォーマンス向上に焦点をおいた面談を1on1といいます。

1on1は成果創出やその前提にエンゲージメント向上を目的として実施されますが、それらの目的を達成するためにマネジメント・コーチング・カウンセリングの3種類のテーマを取り扱います。

このように1on1においては必ずしもOKRについて話すだけの場ではないのですが、1on1の一つのアジェンダとしてOKRについて話すことがあり、特にチェックインで触れられなかったような個別の対応について話すことが多くなっております。

運用時の落とし穴

ここまで鉄板のOKRの運用方法についてお話してきました。

私自身もこのやり方がベースになっていくと思っていますが、一方で、そのまま取り込みすぎると会社によっては馴染まずOKR自体を諦めることになってしまう場合があります。

特にこれらは運用していく上で良くすべきこととして挙げられていますが、実際には運用の落とし穴になってしまうケースもあります。

これからそれぞれにどのような落とし穴があり、どのように対応していくべきかお話させて頂きます。

良くある誤解①-チェックイン・ウィンセッションは既存の会議体とは別に導入すべき

1つ目は、「チェックイン・ウィンセッションは既存の会議体とは別に導入すべき」という定説です。

恐らく多くの企業ですでに進捗会議や部会など様々な会議体があり、単純に増やしていくと工数負荷が高くなってしまう可能性があります。

ウィンセッションは新しい概念なので、追加工数になってしまうのは致し方ないのですが、チェックインは既に行われている部会などと似たような会議体可能性が高くなっています。

そのため対応としては、チェックインについては、新しく併設するのではなく、既存の会議体の中にOKRの要素を取り込んでいった方が工数を変えずに実施でき、スムーズに運用できる可能性が高くなるためおすすめです。

良くある誤解②-チェックイン・ウィンセッション・1on1は必ず週次で行わないといけない

続いて、「チェックイン・ウィンセッション・1on1は必ず週次で行わないといけない」についてです。

こちらについては、もちろん週次でできればベストとなりますが、実際週次でやっていくのはOKRを初めて導入する企業の方にとってはハードルが高くなりすぎる可能性があります。

もしOKRの期間を半年しているのであれば、チェックイン・ウィンセッションの実施は隔週としても、12回はレビューの機会があることになるので、リアルタイム性を損なわず工数負荷を下げていくことができます。

そのためOKRの期間によっては頻度を下げていくことも問題ありません。

但し目標設定期間が3か月にも関わらず、頻度を月1回にしてしまうと3回しかレビューの機会がなくなってしまい、OKRの重要な要素の1つであるリアルタイム性が損なわれてしまうため、その点は注意が必要です。

良くある誤解③-ウィンセッションは振り返りのMTGである

続いて、「ウィンセッションは振り返りのMTGである」についてです。

ウィンセッションは振り返りであることは間違いではないのですが、先にお伝えした通り”良いこと”に焦点を置いた振り返りとなります。

ウィンセッションの場で例えば詰めるような話し方をした上で、次に褒めたとしても互いを称えあう空気感を作ることは難しくなってしまいます。

そのため、アジェンダはあくまでも成果と称賛に絞って行うことが運用の肝となります。

とはいえ、ウィンセッションを行っているとそもそも盛り上がりづらい..というお声も良く頂きます。

これも勘違いしがちなのですが、必ずしも海外のようにパーティーのように楽しむことがウィンセッションではありません。

パーティーのような雰囲気が馴染むかは組織によっても異なるため、やり方は社風に併せつつ、互いの自己肯定感が上がっていれば良しとしましょう。

もし直接言うのが恥ずかしい場合は事前にツールで称賛を送った上で改めてウィンセッションで発表していくとスムーズに伝えやすくなります。

また、称賛を行う空気感が作りづらい場合は上記の「陽口ワーク」のようにワーク形式で行っていくと取り入れやすいケースもあります。

実際に弊社が研修を行っていく中でもワークを通じて伝えることで称賛の良さを実感している方がたくさんいらっしゃいますので、是非取り入れてみてください。

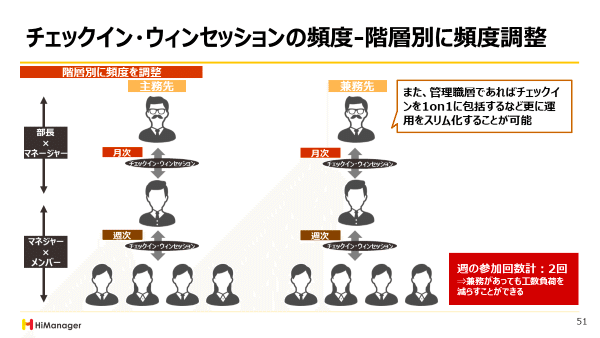

良くある誤解④-チェックイン・ウィンセッションは全ての階層で週次で行うべきである

最後に、「チェックイン・ウィンセッションは全ての階層で週次で行うべきである」についてです。

こちらもベストは全階層で週次で行うことですが、日本においては上位者ほど兼務者も多く、一人の参加すべきチェックイン・ウィンセッションが多くなってしまうことがあります。

例えばあるマネージャーが主の組織に加えて兼務先でもマネージャーをやっていたとします。

全ての階層でチェックイン・ウィンセッションをしてしまうと、主務・兼務先のメンバーとのチェックイン・ウィンセッション、また各上長とのチェックイン・ウィンセッションと計4回の実施が必要となります。

そこで負荷を減らす対応としては、基本的にはマネージャー・メンバー間のチェックイン・ウィンセッションのみを必須とすることを推奨しております。

部長・マネージャーといった管理職間のチェックイン・ウィンセッションはマネージャー会議など他の会議体で対応できるケースも多いことや、必要に応じて1on1で個別に対応しやすいことから実施しないようにしておけば、今回のケースでも半分の2回で済むようになり工数を抑えることができます。

ただ互いの称賛だけは意識しないとできないこともあるので、ウィンセッションだけは管理職間でも月1回は行うなど、負荷が高くならないように実施していくこともおすすめです。

これまで4つの落とし穴についてお話してきましたが、総じて言えるのは、鉄板通りにやろうとしすぎて工数負荷が高すぎると続かない可能性があるため、工数的に難しいと思ったタイミングで負荷の少ない形で実践し継続させることが重要となります。

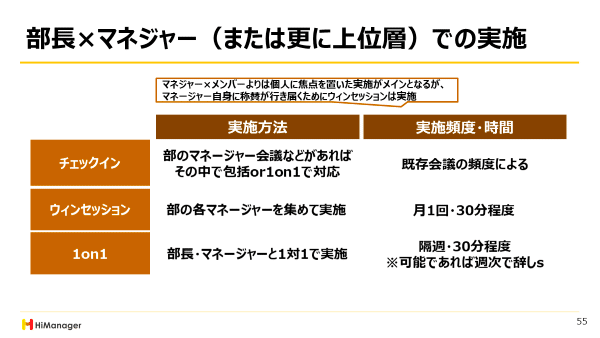

他社での実際の運用例

これまでのお話を踏まえて、他社での実際の運用例は以下となります。

上図のように、チェックインは部会に包括、ウィンセッションは追加で週1回30分実施、1on1は既に行っている場合は特段変えずアジェンダに必要に応じてOKRを含めるといったやり方で実施しています。

また、部長×マネジャーのように管理職層においては、基本的には1on1を軸にチェックイン・ウィンセッションの要素も満たすようにし、必要に応じて月1回程度ウィンセッションは個別に実施する形をとられています。

繰り返しになりますが、このように無理なく実施していくことが重要です。

チェックイン・ウィンセッション実施イメージ

※セミナーではチェックイン・ウィンセッションの実施イメージ動画を展開させて頂きました。

記事では公開できないのですが、お問い合わせ頂いた方には個別にご共有させていただきます。

まとめ

これまでOKRの運用についてご案内していきました。

海外で伝わっている鉄板のやり方は基盤としていきながらも、日本に取り入れる上では既に行われている会議といかに統合し負荷少なく続けられるかが重要です。

今回ご紹介したやり方を活用頂きながら、是非自社にとって一番良い運用を見つけて頂けると嬉しいです。

(第4回に続きます)

・・・

ハイマネージャー

OKRや1on1、フィードバック、人事評価などハイブリッドワークのマネジメントに必要な機能が全て揃ったピープルマネジメント・プラットフォーム「HiManager」の提供、及びマネジメント・人事評価に関するコンサルティングを行っています。