電気のおはなしその30・半導体(2)P型半導体とN型半導体

真性半導体の回につづき、熱の話をしてしまったので間が飛んでしまいましたが、今回はP型半導体とN型半導体の話にしましょう。

電気のおはなしその27では、次のような話をしました。

半導体というのは、シリコンやゲルマニウムなどのことである。

これらは共有結合という形で結晶を作るので、金属に見えるわりには電気抵抗が大きい。なので結果論として「半導体」と名付けられた。

共有結合は、隣り合う原子同士が電子を共有して結合するため、結合が強く、電子が簡単には移動しない性質を持っている。

半導体に熱を加えると、熱運動によって結合の手が外れ、自由に動き回る電子となる。したがって、温度が上がるほど抵抗値が下がるという性質をもつ。

シリコンやゲルマニウムなどは、隣の電子と結合する電子の手を4本持っています。では、ちょっとイタズラをして、シリコンなどの結晶の中に、電子の手が5本ある原子や3本しかない原子を突っ込んでみるとどうなるでしょう??というのが今回の話です。まずは、電子の手が5本ある原子として、リンを投入してみます。

すると、隣り合うシリコンたちと結合したうえ、結合先の相手がいない手が余ってしまいます。マイナスの電気を持っている電子が余っているということは、相対的に電気としてはネガティブですから、Negativeの頭文字を取ってN型半導体と呼んでいます。N型半導体にするために投入したリンなどの原子を、「電子を提供する物質」ということでドナーと呼んでいます。臓器を提供するドナーと同じ意味です。

あれ?電子が持っている電気は何故マイナスなのか、っていう話したっけ?

電気の正体は何なのか

電子って何なの?

クーロンの法則と電界の定義

電位とはなにか

・・・話してなかったみたい。忘れない内に書きますね。(書いた気もしてたんだけどな)

逆に、電子の手が3本しかない原子として、インジウムを投入します。

すると、隣り合うシリコンたちと結合しようとしても、今度はシリコン側に結合したくてもできない「空いた手」ができてしまいます。この手は、周りの電子と結合して安定しようとするため、近くから電子を引き込む働きをします。周囲の電子が結合すると、結晶の別の部分から外部に電子が流出するため、結晶全体としては常に電子が不足した状態となっています。

電子はマイナスの電気を持っているため、相対的にポジティブ、ということでP型半導体と呼ばれています。P型半導体にするために投入したインジウムなどの原子を、「電子を受け取る物質」ということでアクセプタと呼んでいます。

N型半導体、P型半導体ともに、真性半導体に比べて大幅に電流が流れやすくなります。真性半導体で電流を運ぶのは、熱運動によって結合が外れて飛び出してきた電子で、温度が下がるほど結合が外れにくく、抵抗値も高くなるという性質を持っていました。

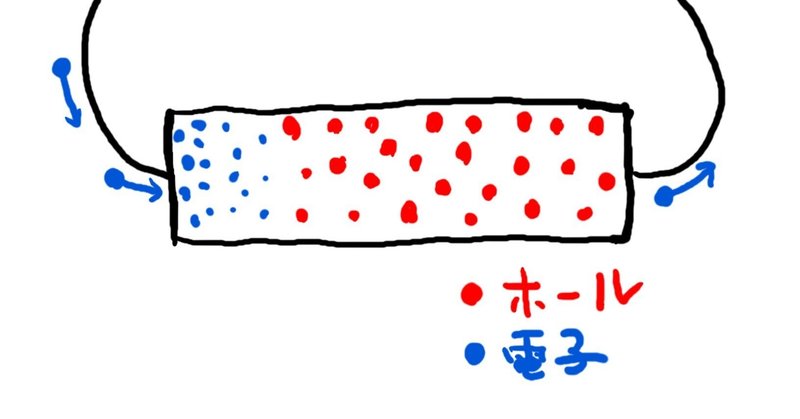

N型半導体は、ドナーによって生じた自由電子が電流を運びます。P型半導体は、電子が抜けている穴が外部から電子を引き込み、それによって結晶内で電子が玉突き状態となって外部に電子が流れ出ることで電流が流れます。

P型半導体は、このような電子の抜けた穴(ホールまたは正孔と呼びます)が等価的に電流を流す役割を持ちます。半導体において、電荷を運ぶ役割を持っているものをキャリア(キャリー=運搬、つまり電荷を運搬するもの、の意味)と呼びます。

真性半導体…キャリアは熱運動によって生じた自由電子(と対になって生成されたホールも存在する)

N型半導体…キャリアはドナーによって提供された自由電子

P型半導体…キャリアはアクセプタによって生じたホール

半導体工学では、まず最初にこの辺までは基本中の基本として学ぶことになりますが、その次に出てくる「多数キャリア・少数キャリア」という概念が分かりにくいのではないでしょうか。

教科書的に言うと、

N型半導体…自由電子が多数キャリア、ホールが少数キャリア

P型半導体…ホールが多数キャリア、自由電子が少数キャリア

といった感じです。ここで疑問なので、何故N型半導体の中に少数と言えどもホールが電子を運ぶのか?またP型半導体なのに少数と言えども自由電子が電流を運ぶのか?って点ですね。

ここで私がずっと前(最初の頃)に書いた、「電子というのは電気の性質と質量をもった粒である」という概念が登場します。

例えばP型半導体の外部に電池を接続し、回路に電流が流れている状態を考えます。

このとき、電池の-端子から送り込まれてきた電子が半導体の結晶の中に入り込み、結晶内部で電子が移動し、そして電池の+端子側から外部に流れ出ることで回路電流が流れているわけなのですが、電池の-端子が接続された付近は、外部から次々電子が送り込まれてくるため、電子が過剰気味に存在することになります。つまり、周囲のホールに電子が入り込んでもまだ電子の方が多いため、自由電子が発生している状態です。

これが結晶内を移動(拡散)していく間に均一化され、そして+端子側から出ていくのですが、結晶全体で見ると、全体としてはホールが多いけれども、電池の-端子が接続された付近に限っては自由電子も存在している、という状態になっているわけです。電子には質量があるため、電子どうしで力を及ぼし合っていたとしても、瞬間に(速度無限大で)移動するわけではないので、このような状況が生まれます。「多数キャリア」「少数キャリア」というのは、こういう概念なのでした。

だいぶ長くなってしまいました。もう少し書きたいことはあるのですが、今回はこの位にしておきましょう。

以上。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?