高校生リサーチャーによる「2040年の未来の鎌倉・資源循環研究プレゼンテーション」を公開します

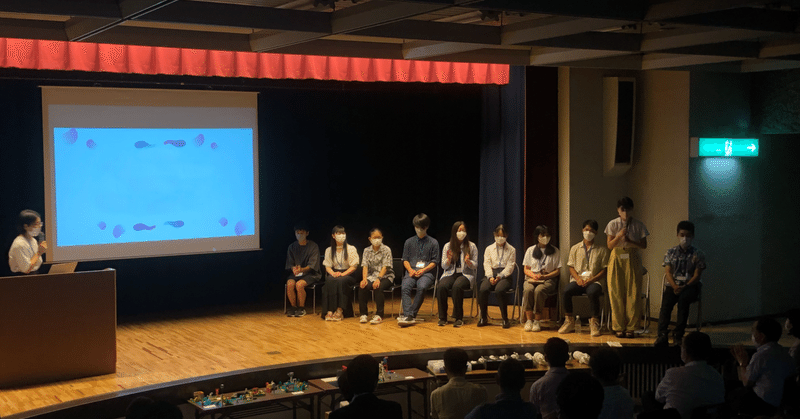

8月2日第1回地域・多世代連携フォーラム(会場:鎌倉商工会議所ホール)内第2部にて、10名の高校生リサーチャーによる「2040年の未来の鎌倉・資源循環研究プレゼンテーション」が行われました。

※地域・多世代連携フォーラムは、感染拡大防止の観点から関係者のみの招待制で開催されました。

この研究発表は、COI-NEXT慶應鎌倉プロジェクトの一環として企画された、「高校生未来創造ワークショップ ~鎌倉の20年後の未来を考える3日間~」最終日のプログラムです。

2040年の鎌倉市長から、最高の未来の鎌倉への提言

今回のプレゼンテーションは、「2040年の鎌倉市長であるリサーチャー達が、現在の鎌倉を生きるみなさんに、未来の環境問題や資源循環社会に関するメッセージを伝えに来た」という設定で行われました。

リサーチャー達はこれまでの未来創造ワークショップで、国内外の環境課題調査やディスカッションを重ね、レゴを使った2040年の最高の鎌倉の具現化に取り組んできました。そして、チームそれぞれ独創性にあふれた鎌倉の未来への提言をまとめました。

未来の鎌倉では、技術革新により、あらゆる言語がリアルタイムで翻訳・通訳でき、車が空を飛び、ドローンが荷物を運ぶ、そんな夢のような光景を見ることができるかもしれません。

と同時に、地球温暖化が進み、専用の傘がないと外出できない、海岸の砂浜がなくなり人工の砂浜が導入される、ソメイヨシノやアジサイが満開にならないなど、環境課題により今とは違う景色が広がっている可能性もあります。

2040年の鎌倉は、世界は、どのような姿になっているのでしょうか。

全3チームのプレゼンテーションをご覧ください。

ウサシノテクノロジー広場 ~よりよい、最高の未来の鎌倉~

1)未来の鎌倉が抱える課題

「まず、僕たちが考えた、未来の鎌倉が抱える課題からお話します。

未来の鎌倉では、

・小町通りなど市街地に共用のゴミ箱が少なく、ポイ捨てが増える。

・海のプラスチックが、魚より多くなる。

・植物が減る・なくなる。

・分別の指示が多く、市民が分別しなくなる。

といった課題が発生し、結果、ゴミのまちだと思われてしまう可能性があるのではないかと考えました。

そのような未来になってほしくないという想いを込めて、僕たちは「ウサシノテクノロジー広場」を提案します。

2)ウサテク広場が実現するテック型資源循環社会

①2040年には町の中をAIが歩いている!?

2040年、鎌倉の町中にAIが歩いています。AIは鎌倉の中を歩きながら、ゴミを探知して回収します。AIは、例えば大仏の形、鳩の形など、鎌倉ならではの形に搭載するとよいと思います。

②未来の自動販売機

デポジット制度と似ていますが、未来の自動販売機にゴミを入れると、鎌倉で使える引換券と交換できます。

引換券は、長谷寺の拝観料無料券になったり、小町通りのお団子やシラス丼などのお店で商品と交換できたりします。

また、上のグラフは鎌倉彫のような伝統工芸品産業の推移を表していますが、従事者数や生産額が年々低下しています。そこを、ゴミ問題と一緒に解決したいと考えました。

例えば、鎌倉彫を先ほどの引換券と交換できるようにすれば、鎌倉彫への興味や、職人になりたいと思うきっかけになり、ゴミ問題と同時に伝統工芸品産業の課題の解決につながるのではないでしょうか。

③ドローンでごみを収集!

現時点ですでに、ドローンによる宅配や、溺れている人を助ける救護ドローンなどが発明されています。ですので、ゴミを探知して回収するAIや、ゴミを収集するドローンなどが、2040年には実用化されている可能性があります。

④2040年にはガソリン車がなくなっている!

日本では2030年代に、ガソリン車の新車の販売が禁止され、新しい自動車が生まれます。例えば、家庭で生まれるエネルギーを動力にできるような車が開発されたり、それに伴った家の設備がつくられたりしたらおもしろいなと思います。

電気自動車のエネルギーを家で発電できるようにするなどです。

⑤ゴミ捨てが面白くなる!?

ゴミ箱を投票形式にするというアイデアは、既に海外で、たばこのポイ捨てを防ぐために行われており、実現可能だと感じます。

加えて、親へのインタビューやチーム内の声として「リサイクルしても市民に還元されない」という意見があったので、市民に還元されるようにゴミを使って商品を作ることができたらおもしろいのではと考えました。

例えば、ゴミを捨てる場所が少ない小町通りに、一カ所リサイクル専用のお店を作り、そこでゴミを回収➡ゴミから商品を作る➡グッズとして販売、などしてみるのはどうでしょうか。

⑥町で高齢者も当たり前にオンライン

2040年、高齢者数は現在の1/3ほどになるといわれています。動くのが辛い時は親族ともオンラインを活用し、軽い運動は家や周辺の公園にあるエネルギーを使わない健康遊具などで行うようにします。

公園には、リサイクリエーションで作られたプラスチックを再利用した遊具が置かれているといいなと思いました。

3)ウサテク広場の実現にむけた提案

ウサシノテクノロジー広場という名前は、四大精霊の頭文字からとりました。四大精霊は、それぞれ自然環境を守り操ります。これらの四大精霊を守るためにも、ゴミ問題解決に向けてテクノロジーを導入していきます。

そこで、頭文字のウサシノ+テクノロジー➡ウサシノテクノロジー➡ウサテク広場と名付けました。

この町を実現させるために必要なこと、まずは「テクノロジーの技術開発」です。

先ほどお伝えした、歩くAIによるゴミ回収やドローンでのゴミ収集、新しい技術による自動車開発などは、すべてテクノロジーの進歩がなければ実現できません。

ですので、AIやテクノロジーを積極的に導入していく必要があると考えます。

次に「植物の力を使って発電」です。

みなさんが持っている携帯端末と同様に、AIやテクノロジーも充電が必要です。ではどのように充電するか。道路にコンセントをさすのは難しいので、植物の光合成などの力を使って発電したいと考えました。そのために今から木の伐採をやめるなど、植物を大切にしてほしいと思います。

最後に「実際に成功例を作ってみる」という提案です。

まずは鎌倉で、エコでリサイクル可能な素材からできている商品しか置かないお店を作ります。リサイクルできる、環境に優しいものしか置かない、そのお店自体も3Dプリンターで作られています。鎌倉を拠点としたお店は、神奈川、全国、そして夢は大きく世界各国まで広がるといいなと思います。

このお店を成功させるためには、なにより分別が大切です。

3Dプリンターもそうですが、リサイクルは分別しないとできません。2040年、学校教育にSDGsの科目を作り、その中でゴミの分別の大切さなどを教える授業を実施し、小さい頃から分別が当たり前にできるように取り組んでいくことが大切です。

以上です。ご清聴ありがとうございました。」

想いと資源が循環するまち ~リサイクル超加速をうむ、未来市長たちによる提言~

「今回のプレゼンテーションは3部構成になっています。

1)未来からみて、今後、資源循環社会にどのような課題がうまれるのか、抱えている危機感について説明します。

2)その危機感を、この鎌倉というまちを舞台にしてどのように解決していくのか、イラストとともに説明します。

3)実現に向けた具体的な一歩について、鎌倉の今への提言を、松尾現市長にお伝えしたいと思います。

1)未来からみた、今後資源循環社会にうまれる課題

「リサイクル」から人の手が取り除かれる

これからテクノロジーがどんどん発達し、自動化やリサイクルが機械によって進む時代になる、それは便利で楽しみでもあります。と同時に、リサイクルが人の手から離れていってしまうのではないか、という危機感があります。

人間がゴミの「捨て手」として固定

私たちはゴミを出すところからゴミが変わるところまで、しっかりと見るような機会がありません。そうすると、人間がただのゴミの捨て手として固定されてしまいます。

フォーラムの第一部で、助ける人と助けられる人を固定化しないというお話がありました。同じように、人間はゴミを捨てる存在で、後はすべて機械がやってくれる、というような固定化した世界では、人間がリサイクルや資源活動に対して有用感・貢献感を抱けなくなってしまいます。

すると、進めるべき資源循環やテクノロジーが、市民社会から乖離していくのではないでしょうか。

リサイクルの人間的営みへの転換

よって、鎌倉市全体として、リサイクルを市民の手に戻す、人の生活に取り入れていくことが必要だと考えます。

2)鎌倉を舞台にした解決策の提案「Not Trash Kamakura」

これらの課題を解決するために、「2040年の鎌倉 地球にやさしく、鳩にやさしいまち NTK:Not Trash Kamakura」を提案します。

Not Trash Kamakuraのコンセプトとともに、鎌倉のまち全体で取り組んでいきたい具体的なコンテンツがこちらです。

NTK=Not Trash Kamakura

まず、鳥居を抜けると、テーマパークのような世界が広がっています。入って最初に見えるのが、はとサブロードと呼ばれる道です。

①はとさぶロード

たくさんお店が並んでいますが、このロボットと白い箱にご注目ください。この箱の中には、鳩サブレ―の手提げ袋が入っています。

これは、全国から使い終わった白い袋を集めて、手提げ袋に作り替えたものです。鎌倉は観光客が多いので、これらをお土産袋として観光客に使ってもらうことで、他の地域の人も鎌倉でリサイクル活動を行うことができます。

②じゅんかん図書館

私たちが生きる2040年の未来には、このじゅんかん図書館が町のいたるところにあります。学校の図書室や市立の図書館などの枠組みをこえて、町の中で子ども達が本物の知識と自然に触れる機会をつくっています。

この循環型オブジェの中に本が並んでおり、子ども達が手をのばすと環境も身近に感じられるように設計されています。

③しげんポケット

2022年の今はゴミ箱というものがあるかと思いますが、私たちの生きる世界ではゴミ箱をポケットと定義付けています。

④しげんがくえん

これは鎌倉のNTKにある学園です。ここではデポジット制度を導入しており、個人単位でなく学校単位でゴミを集めています。

実際に手を動かしてレゴでまちを作りながら、こういった未来の資源循環に関するアイデアを考えました。

3)鎌倉の今への提言「リサイクル活動に『ジブン』がいると思えるように」

最後に、鎌倉の今への提言をお伝えします。

2022年、リサイクルは行政や一部の企業でしか行われておらず、リサイクルの仕組みが隠され、市民にとってわかりにくいものになっています。

そのため、市民がリサイクルのありがたみや有用感を感じられなかったり、リサイクルがプラスの意味ではなく、もはや単純な行為としか感じられなくなったりしているかもしれません。

現状を変えるため、今後約20年間かけて、リサイクルを市民の生活に落とし込んでいく必要があります。行政や企業はリサイクルの仕組みをもっとクリアにし、市民参加の機会を増やし、リサイクルへの貢献をより感じられるようにする方策が求められています。

その一歩目として、リサイクルに関する会議などに、興味関心のある高校生達を呼んでみてはいかがでしょうか。

資源循環型社会の実現のために、今この会場にいる方々を含め、様々な関わり方ができると思います。それぞれが手を取り合って、共生・共創していくためのプランを、提案させていただきました。

以上でプレゼンテーションを終わります。ご清聴ありがとうございました。」

リンネトック ~循環しながら進化する未来の鎌倉~

「リンネトック・未来の鎌倉について説明します。

まずリンネトックという名称について、リンネとは輪廻転生からきており、仏教にゆかりのある鎌倉の地の仏教の精神にのっとって名付けました。資源循環の意味を表しています。

トックは特区、鎌倉の地域のことで、特区内の人たちが資源循環を通して、様々な徳・得を得られることと掛けています。

1)私たちの考える「最悪な未来の鎌倉」

私たちの考える「最悪な未来の鎌倉」とは、

●「ブラスチック地捨地消」が普及していないまち

●自然が失われたまち

●子育てしにくいまち

の3つが実現してしまったまちです。

これらの最悪な状態を避け、右に描かれたような最高の鎌倉に進化するためには、何が必要でしょうか。

ここからは、N画伯の紙芝居とともに提案します。

2)リンネトックが叶える「最高の未来の鎌倉」

①100%循環シティへ

どんなものでも捨てられるゴミ箱でリサイクル

リンネトックの家にはどんなものでも捨てられるゴミ箱があります。ゴミは人工知能によって分別され、リサイクルにまわされます。

このゴミ箱には、いらなくなった服や本も入れることができます。これらは中古品として再び使用されます。

生ごみは植物の肥料になります。リンネトックのまちには今の倍の木が植えられています。

CO2を吸収する自動車と道路で環境負荷低減

リンネトックを走る車は、自動運転の電気自動車と、空飛ぶ車だけです。

自家用車は走っておらずすべてタクシーで、鎌倉中にネットワークが張り巡らされています。この車と道路はCO2を吸収する構造になっています。

神社や海岸といった観光地の駐車場には、タクシーが多く駐まっており、充電スポットになっています。

ちなみに人力車は2040年でも健在です。

資源循環があたりまえのまち

未来の鎌倉では、ゴミもものもすべて循環し、CO2も出した分だけ吸収します。2022年の今の技術では難しくても、市民に循環の心を持ってもらうことが大事です。

②鎌倉の自然を残したい!

子どもへの環境教育の提案

子どもへの環境教育を改善する方法について3つ挙げます。

まず、子ども達の身の回りにあるものすべてを、リサイクルされたものにします。身近なものがリサイクルでできたものであれば、ゴミに対する印象が大きく変わると思います。

次に、各家庭にコンポストを置くなどし、捨てる、処理する、循環する様子を実際に身近に見ることができるようにします。ゴミが実際に捨てられ処理され循環している様子を見る人が少ないために、ゴミへの印象が悪くなっているように思うからです。

課外活動や交通規制により環境保全を促す

最後に、小学校での課外活動などを通して、鎌倉の自然に積極的にふれる機会を増やします。自然を知ることが大切であると同時に、将来的に学ぶ理科の単元を先取りできるというメリットもあります。

左のイラストはチョウです。鎌倉にしかいないチョウがたくさんいることを、みなさんご存知でしょうか。

その事実を知る人が増えれば、保全したいという気持ちがわき、自然保護を促せるのではないかと思います。

そして、右は車の規制を意味します。

今の歩行者天国は小さな通りで規制することが多いですが、もっと広範囲にわたって規制してもよいと思います。まちなかでタヌキなどの野生動物が車にひかれてしまうのを防ぐためです。海外では車のナンバープレート末尾の偶数奇数で規制しており、これは大気汚染対策にもつながります。

③子どもが住みたくなるまちとは?

循環しながら進化する未来の公園

子どもが住みたくなるまちとはどのようなまちでしょうか?

フォーラムの中で、鎌倉市には公園が少ないというお話がありましたが、だからこそ私たちは進化する未来の公園を提案します。

家や学校でゴミとして出されたプラスチックをAIで分別し、そのプラスチック資源で公園遊具を作成します。右のイラストは発電床です。振動力発電を用いて、子どもが走る振動を床で受け取り、電気エネルギーに変換します。

これらの遊具も、子ども達が遊ぶだけで電気エネルギーに変換する仕組みを持ちます。公園で作られた電気は、まち中や電気自動車の電力として使われます。また他にも、災害時に役立つのはもちろん、子ども達が遊びの中で循環について学ぶ機会となります。

これだけでは物足りないと考えた私たちは、もっと子ども達にリンネトックに住んでいたいと思ってもらうために、アンケートを取りながら、理想の公園を作っていきます。

また、プラスチックを積極的にリサイクルすることで公園の遊具が増えていくなど、子どもの資源循環に対する意欲を買う仕組みにしたいと考えています。

発電して大人が得するだけではなく、リサイクルによる子どもへのプレゼントがある、進化する公園を2040年の子ども達に届けたいと思っています。

3)循環し進化するまちをリンネトックから全国に

2040年のリンネトックはとても魅力的なまちです。そういった循環しながら進化していくまちが、各ご当地のニックネームとともに、全国に広がるといいなと思います。

最後に、リンネトックとはずばり、鎌倉の完成形です。

ぜひみなさんもこのような住みやすいまちを作ってください。僕たちも作っていきます。

発表は以上です。ありがとうございました。

全プレゼンテーション終了後、2040年鎌倉市長のリサーチャーみなさんに向けて、現鎌倉市長である松尾市長より講評をいただきました。

松尾市長「みなさんが真剣に考えてくださった鎌倉の未来についてお話を伺うことができ、とても嬉しく思います。発表の中に、ワクワクするような発見がたくさんありました。

まずはCチームについて、新しい技術や資源循環に関わる店舗など、鎌倉の中でこれがモデルだと言い切れるものを作り、モデル地区として全国展開するという提案を、鎌倉からぜひチャレンジしてほしいとのメッセージとして受け止めました。ありがとうございました。

Bチームは理念の部分、すばらしいと感じました。私たちはどうしても、ゴミをどうするか、どう効率よく処理するかばかり考えてしまいますが、そもそものところでゴミを出さない、ゴミとしない概念をしっかりと作っていくことが必要ですね。鎌倉への愛を感じる、やさしいまちのアイデアがちりばめられていて、大変参考になりました。

最後にAチームについて、輪廻転生という鎌倉らしいものごとの捉え方で、徳と得をつむ、とてもいい発想だと思いました。私たちが取り組んでいる共生社会、鎌倉時代からつながるこの共生の思想を、どう現代に置き換えていくかは、大きなテーマです。たくさんの気付きのある提言を、ありがとうございました。

2040年の未来は、みなさんの世代から市長がうまれて、いろいろなことを実現していく立場にあると思います。そこへよい形でバトンをつないでいけるように、今後も取り組んでいきたいと思います。どうもありがとうございました。」

高校生リサーチャーとの未来への連携

その後の第3部地域・多世代連携会議では、高校生リサーチャー達が描いた最高の未来の鎌倉を実現するために、参加者全員が「2040年の副市長」となって、夢の実現にむけたディスカッションを実施しました。

リサーチャー達の柔軟な視点と発想からアイデアが広がり、提言実現のためのアドバイスや具体的な施策など、多くの意見がポストイットに描かれ、未来の鎌倉への足掛かりとなる有意義な時間となりました。

今回のワークショップで描かれた最高の鎌倉」を実現するために、今後も高校生リサーチャーのみなさんと連携しながら、様々な探求や企画を進めていく予定です。

最後に、3日間の未来創造WSで得た学びや気付きについて、リサーチャーのみなさんから感想をいただきましたので、一部ご紹介します。

・環境に興味のある同世代の人達と集まる機会がないし、SNSでつながることはできても同じ場所に集まることはほとんどないと思うので、参加して楽しかった。

・資源循環の問題をただ環境問題として捉えるのでは解決には至らないと、3日間のWSを通して学んだ。イメージや考えたことを形にしてみる。そして考えをみんなと共有し発展させていくことが大切だと感じた。

・夢のような話も、夢に描けば実現できる。今までは自分の中だけで妄想していたことも、行動すればできると感じることができた。未来を想像するってこんなに楽しくて可能性を秘めてるものなんだなと感動した。

・このWSで、普段使わない頭を働かせて、幼稚園生に戻ったような気持ちで、夢のようなアイデアを臆せず言うことができた。今回学んだことをスライドなどにまとめて、まず私の学校で紹介して活かしていきたい。

・いま非現実的なことでも2040年の未来ならできるかもしれない、と思えるようになってよかった。

・チームメンバーのそれぞれの力、想像力や意見を伝える力、プレゼン力などをみることができ影響を受けたし、吸収したいと思った。また、自分の趣味のイラストがプレゼンの役に立って嬉しかった。

・発想力や語彙力を鍛えるために、本を読もうと思った。

・私たちが発表したアイデアを、田中先生にご協力をお願いして、初動として鎌倉で始めて、全国展開していくことができたらいいなと思った。

・この活動を通じて得たことを未来にどうつなげていけるか、自分の中でまだ整理できていないので、じっくり考えていこうと思う。

リサーチャーのみなさん、夢と希望にあふれた「最高の未来の鎌倉」研究プレゼンテーションをありがとうございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?