「高校生未来創造WS ~鎌倉の20年後の未来を考える3日間~」を開催しました!

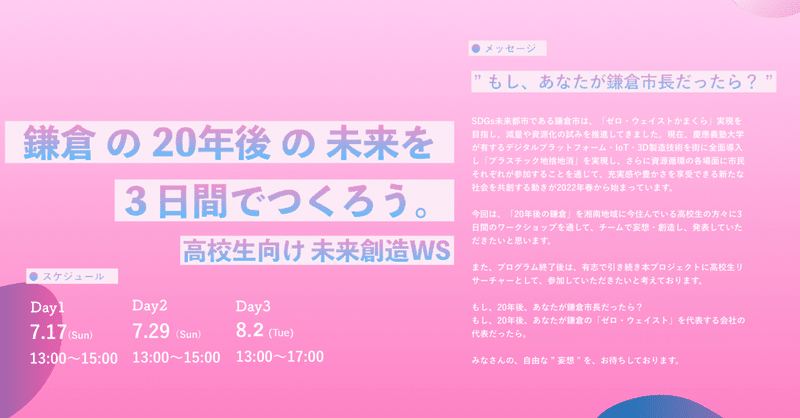

7月中旬から8月上旬にかけて、COI-NEXT慶應鎌倉ラボ「高校生未来創造WS~鎌倉の20年後の未来を考える3日間~」を開催しました。

高校生リサーチャーのみなさんが取り組んだ、3日間の資源循環に関するワークショップと発表の様子をご紹介します。

※本noteでは、共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT)地域共創分野育成型「デジタル駆動 超資源循環参加型社会 共創拠点」を、「COI-NEXT慶應鎌倉プロジェクト」と記載します。

高校生未来創造ワークショップとは?

COI-NEXT慶應鎌倉プロジェクトによる資源循環探求支援WS

COI-NEXTとは、「大学を中心として産学連携し、地域社会の課題を解決していこう」という、科学技術振興機構(JST)が支援するプロジェクトの総称です。

今、全国各地の大学が、その高度な専門技術や研究スキルを活用して、地域のステークスホルダーと連携しながら、課題解決への取り組みを進めています。

その一つであるCOI-NEXT慶應鎌倉プロジェクトでは、鎌倉でのゼロ・ウェイストの取り組みとともに、プラスチックなどの資源の地捨地消と再活用を進め、地域価値の向上とサーキュラーエコノミーモデルの確立・普及を目指しています。

今回、同プロジェクトの一環として、高校生を対象とした資源循環に関する探求活動支援のためのワークショップを開催しました。

未来創造WSでの研究を通じて新しいスキルを身につけよう

今回のWSには、資源循環・ゴミ問題・エシカル・環境教育などに興味関心のある、湘南地域の高校に通う10名の高校生のみなさんが参加してくれました。

このWSのゴールは、「国内外の資源循環の課題と理想の未来について研究・妄想し、20年後の最高の鎌倉を創造すること」です。

高校生リサーチャーのみなさんには、誰も見たことがない未来の創造という「研究」を通じて、過去の知識から学ぶ「勉強」だけでは得られない、新しいスキルを身に付けていただきたいと思います。

【Day1】オリエンテーション&現状課題のインプット

オリエンテーション&ラボ見学会

7月17日WS1日目、リサイクリエーション慶應鎌倉ラボ(鎌倉駅から徒歩5分)を会場に、オリエンテーションと鎌倉の資源循環に関するインプットを実施しました。

まずはじめに、プロジェクトリーダーである慶應大学SFC・田中浩也先生によるプロジェクト概要の紹介と、運営スタッフによるワークショップのスケジュール・ゴール説明が行われました。

高校生リサーチャーのみなさんに簡単な自己紹介とWSへの参加理由をお話いただいた後、建物内の1階・2階にあるリサイクリエーション慶應鎌倉ラボを見学。

プロジェクトの拠点であるリサイクリエーション慶應鎌倉ラボは、慶應大学、鎌倉市、企業22社が参画する「資源の地域循環に関する研究所」で、まちの資源を回収し、長く使われ残る資産に変える方法を日々研究しています。

具体的には、まちに設置しているしげんポストで特定のプラスチック製品を市民から回収➡まちで公共的に使いたいもののアイデアと集めた材料を組み合わせる➡大型3Dプリンターで作製しまちに設置する、という活動です。

リサーチャーのみなさん、ラボに展示してある椅子・ベンチなどのサンプルやプリンター機器を、興味津々で見学していました。

鎌倉の資源循環の課題をインプット

続いて、鎌倉市役所ごみ減量対策課・國井様にご協力をいただき、市の資源循環の歴史や現状の課題について、理解を深めるための講義をいただきました。

▶講義内容

・鎌倉市の資源循環の歴史。(平成2年~令和までのゴミや資源物の排出量・焼却量等の推移)

・なぜ市がゼロ・ウェイストや焼却量減を目指すのか。(社会情勢の変化と市独自のゴミ処理事情)

・プラスチック資源などのリサイクル推進の状況。

・新しい技術を利用した2030年までのゴミ資源化方針。

・ゴミ総排出量の課題と、2030年以降の目標。他

「地域・都市ごとに、人口や地域住民のライフスタイルなどにあわせた資源循環への方策が必要」とのお話が印象的でした。高校生のみなさんからも、活発に質問が上がっていました。

最後に、資源循環に関するリサーチの課題が出され、WS1日目は終了。チームメンバーと協力しながら、ぜひ好奇心を持って調査研究を進めてほしいです。

【Day2】国内・海外の事例調査&2040年の鎌倉を妄想しよう

資源循環に関する国内・海外事例調査

7月28日、会場をはじまる学び場(大船駅から徒歩2分)に移し、WS2日目スタート! 宿題になっていた、資源循環に関する国内・海外の先進事例調査レポートの発表・共有から始まりました。

リサーチャーのみなさん、各国・各都市の現状と課題について、詳しく調査しまとめてくれました。すべて以下noteで公開していますので、資源循環学習の参考資料としてぜひご活用ください。

鎌倉の未来のシナリオ&2040年の未来情報

鎌倉の最高と最悪のシナリオとは?

ここまでの資源循環に関するインプットを踏まえて、2040年の未来の鎌倉がどのような姿であってほしいか、最高と最悪のシナリオをイメージする時間を取りました。

これは、次の「最高の未来の鎌倉」をチームで創造するワークにつながる、重要なアウトプットです。自然、海山、観光、伝統、歴史と文化、教育、子どもと高齢者・・・イメージやキーワードをチームで共有しました。

データに基づいた2040年の未来情報

そして追加のインプットとして、過去から現在のデータに基づいた2040年の未来情報が提供されました。

▶2040年の日本

・人口は約1億700万人。人口の1/3人以上が高齢者。労働人口の減少。人生100年時代、平均寿命は90歳。

▶2040年の環境

・産業革命以降、CO2排出量の激増により平均気温が上昇。科学的知見から、人間の活動により気候危機が引き起こされていると断言された。

・気候危機対策を取らなかった場合、気温がある臨界点をこえると戻らなくなるといわれている。

・2050年までにカーボンニュートラル(CO2排出をゼロにする)の目標。プラスチック生成によるCO2排出の問題。

・気候危機による異常気象、海面上昇、生態系の異常、農作物や漁獲高への影響。

・2050年、海のプラスチックごみが魚の重量を上回る。

・2030年、北極海の氷がなくなる。サンゴ礁がなくなる。

・ソメイヨシノの開花が早まり、満開になる前に散ってしまう。海面上昇で砂浜が消滅する。

▶2040年のテクノロジー

・シンギュラリティ(技術的特異点。AIなどの技術が人間より高い知能を持つことが可能になる時点)による2045年問題。

・リアルタイムで翻訳・通訳できる。空飛ぶ車。ドローン技術。自動運転技術。

・食物や臓器なども3Dプリンタでプリントできるようになる。

・培養肉や植物性の肉の普及。他

データから予測された未来の姿に、驚きの声が上がる場面も見られました。

2040年の未来の鎌倉をLEGOで創造しよう

WS2日目のハイライト、これまでのインプットや妄想をもとに、チームごとにディスカッションしながら、レゴブロックを使って最高の未来の鎌倉を創造します。

イメージの具現化にレゴを使うことで、

● より自由で個性的な発想を引き出す。

● 選んだレゴの形や理由への興味などから、チーム内でポジティブなコミュニケーションを促進する。

● 頭でイメージするだけでなく、実際に手を動かして形作ることで、想像力を発揮し楽しみながら取り組むことができる。

などの効果を期待しています。

個々人がレゴで作ったアイデアを並べ、再度意見を出し合いあれこれ作り変えながら、少しずつ未来のまちの姿が見えてきました。

レゴに慣れているリサーチャーは、想像を膨らませながら、未来の鎌倉のアイデアを20 分程度で形作っていました。

最後に中間発表として、各チームがレゴで表現した2040年の資源循環社会の姿とアイデアを全員で講評しました。

チームごとにアイデアをさらにブラッシュアップし、未来への提言として最終プレゼンテーションにまとめることが、2日目の宿題です。各チームが描く「最高の未来の鎌倉」の発表が楽しみです。

【Day3】2040年の最高の鎌倉プレゼンテーション

地域・多世代連携フォーラムにて研究プレゼンテーション

8月3日WS最終日、第1回地域・多世代連携フォーラム(会場:鎌倉商工会議所ホール)内第2部にて、高校生リサーチャーによる2040年の未来の鎌倉・資源循環研究プレゼンテーションが行われました。

※地域・多世代連携フォーラムは、感染拡大防止の観点から関係者のみの招待制で開催されました。

プレゼンテーションは「2040年の鎌倉市長であるリサーチャー達が、現在の鎌倉を生きるみなさんに、未来の環境問題や資源循環社会に関するメッセージを伝えに来た」という設定です。

各チームはWS2日目のレゴのまちから、さらにディスカッションしイメージを膨らませ、プレゼンテーションを完成させました。

チームそれぞれの発表を以下noteにまとめましたので、ぜひご覧ください。

3チームのプレゼンテーション終了後、現鎌倉市長の松尾市長、北海道大学の吉野先生、ならびに会場のみなさまから、あたたかな講評をいただきました。そして最後に、田中先生による総評を行いました。

田中先生

「未来を考えるスパンとして、2030年と2050年はありますが、2040年はあまり取り上げられていないように思います。

2030年はSDGsの最終年で、もうあと8年後に迫っています。2050年はカーボンニュートラルの目標が掲げられていますが、今それを掲げる人達は2050年には現役ではないので、夢を描く人とそれを実行する人にズレが生じます。

対して2040年までは、私自身が2050年頃に現役引退するまでと、高校生のみなさんが社会の中核を担う年齢になるころが重なる、ともにビジョンを掲げ実現のために取り組める重要な20年です。

今回、2040年の未来をみなさんと一緒に考え、やるしかない! と気持ちを新たにしました。

高校生リサーチャーのみなさんが描いた未来への提言を活動のヒントにしながら、今後もともにCOI-NEXTを育てて進めていきたいと思います。楽しい時間をありがとうございました。」

未来にむけた連携

3日間のWSを通じて、高校生のみなさんには、誰も見たことのない2040年の資源循環型社会を創造するという、難しい課題にチャレンジしていただきました。発表の中に、大切にしたい想いや、思いがけない循環のアイデアが描かれており、2040年の未来が楽しみに感じられたかたもいらっしゃるのではないでしょうか。

リサーチャーのみなさんには、WSでの経験を糧に、最高の鎌倉を実現するチームの一員として、今後もCOI-NEXTの活動に参加していただく予定です。

高校生リサーチャーのみなさん、そしてワークショップ開催に多大なご協力をいただきましたCOI-NEXT関係者のみなさん、充実した時間を本当にありがとうございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?