POST/PHOTOLOGY #0011/観照空蓮房北桂樹「虚式にて世界をつくろふ」×POST/PHOTOLOGY by 超域Podcast 北桂樹

▷POST/PHOTOLOGY by 超域Podcast 北桂樹

空蓮房という場所

蔵前にある長應院という寺院の敷地内に「空蓮房」というギャラリーがある。ギャラリーといってもいわゆる巷の他のギャラリーとはちがい、かなり唯一無二なスタイルをとっている。

住職である谷口さんの法務との兼ね合いもあり、水・木・金の10時から15時までの間の各1時間単位の完全予約制となっており、展示空間へはひとりずつ入る。建築家ヨコミゾマコト氏の設計による空間は寺院にあることもあり、圧倒的な没入空間となっており、まさに観照世界を体感するにふさわしい場所となっている。そこで提示されたこだわりの作品とじっくりと向き合うというのが「空蓮房」での展覧会ということになる。

ここで、11月8日から12月8日までの間行われた「虚式にて世界をつくろふ」という展覧会をキュレーションさせてもらった。9日に谷口さんとのトークを行い、無事会期を終えた。

「POST/PHOTOLOGY」でも紹介した多和田有希さんも作品を出したグループ展「写真物に問う −Photographic Object−」が2022年にあり、その時にはじめてこちらにお邪魔したことから関係はスタートし、その後も何度か足を運ぶようになった。

今年の3月に博士課程を卒業し、ようやく身軽になったタイミングで観た展覧会が「空蓮房」の展覧会で多和田有希さんの「歌う船」であった。

その時に、たしか製本した博士論文を谷口さんにお渡しし、次に6月の展覧会を訪れた際に、「何かいっしょにやりたいですね」とお声がけをしていただいたのだったと記憶している。8月の異常な暑さの中、大学院のスクーリングやゼミ仲間のやっているギャラリーFLOWのトークショー準備などをしている時に谷口さんから「暑中お見舞い」として今回の11月の展示のお話をいただいた。キュレーションをしてほしいと。

展覧会を考える-「観想」する

失礼を承知で言えば、谷口さんと僕は似ているところがある。もしかしたら簡単に通り抜けてもいいところをかなり複雑に考えて、考えて、それから通るかどうかを考える。いただいた「暑中お見舞い」には谷口さんの写真、仏教、6月の展覧会、そして期待するキュレーションへの思いも書かれており、いただいたお話としては魅力的であったにも関わらず、返事をするまでに4日もかかってしまった。片手間に何かをしながら答えられなかったということだ。

最初の返事に、「空蓮房」でこれまで観照してきた自身の経験と僕自身が考える「写真」とが結びつく点を構想(その後これは「観想」だったと気づく)し、その時点で考えられる展示プランを添えて返事をした。その後、写真について、展覧会について、アーティストについてといったさまざまなことを谷口さんと何度もやりとりを重ねた。

1ヶ月ほど経ったころ「「虚実」をテーマにした企画」として今回作品として展示させてもらったトーマス・ルフと堤麻乃さんの作品を提示し、そこに谷口さんのコレクションをどう組み合わせるのかを考えて話は一気に進むこととなった。Webサイトの告知には展覧会概要とタイトルが必要だ。その後は大学院で研究してきた「写真」というものに「虚実」いうものを追い付かせることを考える思考の日々であった。その中で考えた言葉が「虚式」であった。

「虚式」について考える

以下が展示プランを考えていた時の内容の一部。

「虚式」

現実ではないものを記述するための文法

現代におけるプログラム

<参考>虚式が生む現実

思考が現実を生む:

人々が持っている考えや信念、期待などが現実の結果や状況を左右するという考え方があります。例えば、自分に自信を持って行動すると、その自信が現実の成功体験を生むことがある。このように仮定的、あるいは期待的な「もし~だったら」という思考が、現実の行動や結果を形成する可能性がある。

セルフフルフィリング・プロフェシー:

予測や信念がそれ自体の実現を引き起こす現象。例えば、ある人が「このプロジェクトは失敗するだろう」と強く信じて行動すれば、そのネガティブな態度や行動がプロジェクトの失敗を引き起こすことがある。逆に、成功を強く信じることで、その成功を引き寄せることも考えられる。

物語の力:

話や物語、伝説などの「もし~だったら」という虚構の世界が、文化や社会に影響を与え、現実の価値観や行動様式を形成することがある。

このように、「虚式が現実をつくる」という考えは、文法的な意味だけでなく、人間の心理や行動、文化や社会における影響を考える上で興味深いテーマとして扱われることがあります。

ここから展覧会概要を書き、展示のイメージを作り上げていった。ちょうどこの時期にゼミの仲間や今年5月から5ヶ月間講義をさせてもらったHOKKAIDO PHOTO FESTAに参加してくださったメンバーなどと行なっている勉強会で、ヴィレム・フルッサーの『サブジェクトからプロジェクトへ』という本を読み始めていたことはかなり助けになった。フルッサーの思考実験の上にこの展覧会の思考は成り立っているとも言える。

展覧会概要:

「虚式にて世界をつくろふ」

トーマス・ルフ|多和田有希|横田大輔|堤麻乃

写真は、光を不可逆的なプロセスで取り込むことを背景に、物の世界の知覚がもたらす過程を模倣し、現実の世界を二次元化、それを「真実性」とすると盲目的に信じられてきた。写真術のプロセスがアナログからデジタルへ、つまりフィルムに刻まれたニ次元の画像から離散的なピクセルの集合へと変化したとしても、その真実性は継続的に受け継がれてきた。

しかし、ヴィレム・フルッサーは、写真術の登場を言語の発明や印刷術の発明に次ぐ、われわれ人類にとっての重要な分岐点と捉え、世界を計算思考によって抽象化し、理解する文化的発展の第三段階としての抽象とした。写真による世界の抽象化は、計算思考によるゼロ次元の世界である。指し示されているのは外の世界ではなく、外の世界を変化させる概念、つまりゼロ次元(無の世界)である。

アーティストたちの中には、このことに気がつき、自身が扱うものが「虚式」であることを自覚している者もいる。かつて物語や伝説がそうであったように、現代はアルゴリズムやプログラムといった「虚式」によって、現実世界は変化させられ、新たに作り出される。

本展「虚式にて世界をつくろふ」にて提示するアーティストたちは、それぞれに、写真術による「虚式」で新しい世界を構築、もしくは世界に触れている。これらの作品は、写真によって表現されるものが、もはや現実に紐づいた実体のみでなく、写真が、現実や真実を直接的に示すものではなく、無から意味を投企すること、意味を付与しながら無に働きかけるようになっていることを明らかにしている。

https://kurenboh.com/show/

アーティストの堤さんと名古屋からFLOWの中澤さんにも来てもらい、設営を行なった。何回か訪れていたはずの空間であったが、展示の時に徐々に真っ白な空間に新たに世界が記述されていくのを目の当たりにするのは特別な気持ちになっていった。

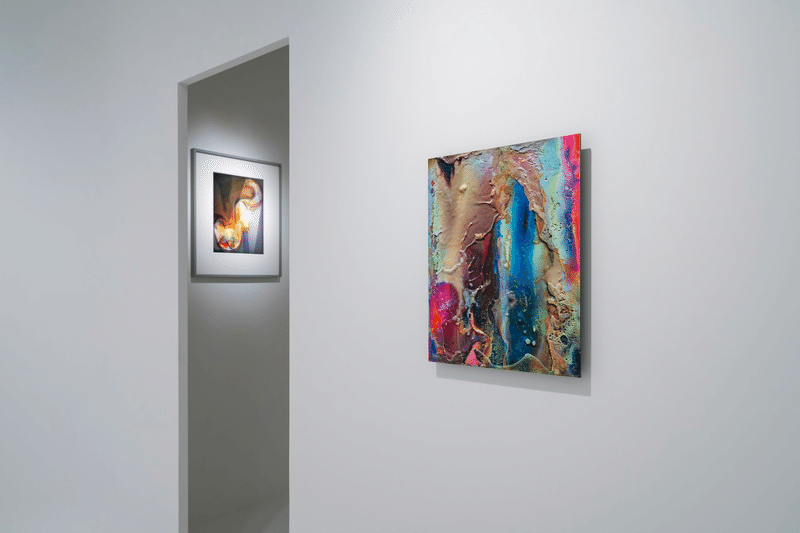

©空蓮房 撮影:今井智己

©空蓮房 撮影:今井智己

展示された世界を前にして、観想し、展示会場に置かれることとなるテキストを書いた。

「虚式にて世界をつくろふ」

今回の展覧会は、僕の修士課程の研究対象であったドイツの世界的なアーティストであるトーマス・ルフ(Thomas Ruff)、博士論文の研究対象で、昨年のTOP MUSEUMの新進気鋭展での素晴らしい展示も記憶に新しい、多和田有希さん(Yuki Tawada)、木村伊兵衛賞も受賞し、日本を代表する現代写真のアーティストである横田大輔さん(Daisuke Yokota)にKYOTOGRAPHIEのサテライト展示であるKG+の中で極めて印象的な展示をしていた堤麻乃さん(Asano Tsutsumi)を加えた4名、計5点の作品で構成した。

chromogenic print

横田大輔 Daisuke Yokota 2021

UV inkjet Print ( Stare Reap 2.5)

©空蓮房 撮影:今井智己

Inkjet Print, Aluminium mount, Tray Frame with Anti-Reective Glass

筆者撮影

chromogenic print, 筆者撮影

ink jet print on gold paper with countless folds connecting stars to stars

堤麻乃 Asano Tsutsumi 2023

Inkjet Print on Hahnemuhle photo rag paper, wood

©空蓮房 撮影:今井智己

トーマス・ルフ作品を扱うチューリッヒのギャラリーにも今回の展示のことを共有したら、すばらしいメッセージをいただいた。

I am glad to read your words.

It is a great pleasure to see that the works we place in the world continue their lives and make new connections.

The curated rooms read very poetic and perfect for encountering the works up close. Thank you for sharing your current adventure with us!

We appreciate it.

私たちが世に送り出した作品が、その生命を保ち、新たなつながりを生み出していくことは、大きな喜びです。キュレーションされた部屋はとても詩的で、作品を間近に見るのに最適です。あなたの現在の冒険を私たちと分かち合ってくれてありがとう!感謝しています。

会期中、日本で展示をしていたドイツ人アーティストで、トーマス・ルフの教え子の方も展覧会に足を運んでくださった。素晴らしい空間と素晴らしいアーティストによって生み出された素晴らしい作品のおかげで、いい展覧会だったとさまざまな方にお声がけいただいた。声を掛けてくださった空蓮房の谷口さん、アーティスト、展示を手伝ってくれたみなさん、展示に足を運んでくださった方々。良い経験をさせてもらいました。ありがとうございます。最後に、本展に出した展覧会のテキストです。

展覧会ハンドアウト「虚式から世界をつくろふ」

チェコの思想家、ヴィレム・フルッサーはイメージ世界(映像)と現実世界(物)について、それらの区別が意味をなさず、実際に問題となるのは、無の世界から具象的世界を作り出すことだと自身の著書で先見的な指摘をしている。

映像と物の区別、フィックションと実在の区別は、ますます役に立たないものになっている。何よりも、「知覚された世界」の意味でのいわゆる「実在(リアリティ)」が、実は計算的構成(コンピューテーション)だという正体を顕しているのだから。「実在」に代えて、「具象」と「抽象」を区別しなければならない。投企とは、抽象的なもの(点にすぎないもの)からますます具象的なる世界が投企されるということなのだ[i]。

村上淳一訳、東京大学出版会 1996年、p.16

写真というメディアについて、これまで長らく「真実」との関わりの中で語られてきた。しかし、実際は近代以降の計算的思考の先に生まれたのが写真術であり、写真というメディアである。ニューメディア化が進んだ2010年代以降、写真はそのメディアが持っていた計算思考による特徴を際立たせ、現実世界を抽象から生み出すようになってきていると言える。本展「虚式にて世界をつくろふ」にて取り上げたアーティストたちは、三次元世界を二次元平面へと閉じ込めるこれまでの写真とはちがった方法を選択し、世界と写真というメディアを通して関わっている。

ドイツの写真家トーマス・ルフが、2012年に発表したphotogramsのシリーズは1920年代にモホイ=ナジらによって一般的となったカメラを用いない写真作品であるフォトグラムを現代のテクノロジーによって更新している。従来のフォトグラムは印画紙に直接物を置いて感光させたため、作品は再現不可能であった。しかし、ルフは環境そのものをデジタル空間に再現し、あらゆる要素を数値し、再現可能にしている。光を捉え、オブジェクトとして扱う堤麻乃は光をイメージ世界の奥行きの方向へと押し込んでいく、並置され前後関係を失った時間は、ノイズや境界といったところに別の形で姿を現わしてしまう。多和田有希は印画紙への「歪ませる」という物理的な介入によってイメージ内における星と星との距離を現実空間において近づけてみせる。イメージ世界の距離を圧縮することで、平面世界の点であった星空は現実世界において一時的な身体を獲得している。横田大輔はイメージ世界内に感じてしまっている「実存」を現代のテクノロジーによって創り出す。

点と点、無と無を掛け合わせるのが「虚式」である。それは抽象的なものから具象世界を生み出す術である。それは現代においてはプログラムであり、アルゴリズム、そして、人間の思考もそうであろう。

本展にて提示するアーティストたちは、それぞれに、写真術による「虚式」で新しい世界を構築、もしくは世界に触れている。テクノロジー進歩と私たち人間の思考が追いついた時、抽象化された世界は具象的なるものとして現実世界の一部となる。

まとめ

キュレーションは大変だということ。

アーティストとして個展、二人展、三人展などにも参加してきた。研究もしてきたが、僕にとってはキュレーションが一番大変。さまざまな作品を並べる、関係させ合うことで新たな意味の場を構築する展覧会のキュレーションし続けるということは本当に大変だ。大学院博士課程の最終の口頭諮問後に教授と話をし、ずっと頭にあったことこと、AIやAR,VRとかいったようなテクノロジーに限ったことではなく「虚と虚を掛け合わせて…」という問題。博論では「物質性」という部分でしか触れることができなかった部分を形にする機会となった。

予約制、平日水木金の6時間限定であったにも関わらず、会期中多くの方、さまざまな関係者の方々が訪れてくれていたようであった。少しはフルッサーのいうところの褶曲部となって反エントロピー的な「場」を作ることができたのかなという思いがある。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?