蝦夷・隼人との戦い~高校日本史「学習プリント⑨」つき

こんにちには。

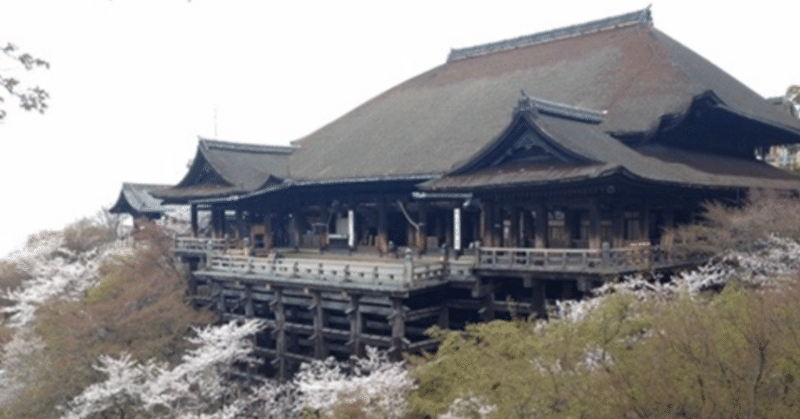

写真はタイトルと関係ないように思うかもしれませんが、清水寺の創建には坂上田村麻呂が深くかかわっていたと言われています。境内には現代になってから作られた物ですが、阿弖流為の碑が建てられています。碑の周辺の桜や紅葉は見事ですね。ぜひ、春・秋に清水寺に訪れてみてください。

フローシートの構成

よくテーマ史で出てくる古代東北史を中心に律令国家の支配地域の拡大をまとめました。右軸は左軸に関わってくるような主な政治的な出来事を簡単に記しました。基本的には飛鳥時代・奈良時代・平安時代3つの時代にそれぞれどのような動きがあったのかを抑えておけばOKです。

解説

① 大化の改新後の日本海沿岸への進出

朝廷に従わない東北地方の人々は蝦夷(えみし)と呼ばれていました。意味としては野蛮な人々という意味です。なので、東北地方の人々が自称したわけではなく、朝廷側からの呼び方です。朝廷は蝦夷との境界に置かれた城柵を拠点として、軍的圧力をかけつつ、懐柔しながら服属させようとしていきました。柵(城柵)とは蝦夷に対する防御施設であるとともに、現地を治める行政施設でもあったと考えられています。

乙巳の変後、成立した中大兄皇子を中心とする新政権の時に、現在の新潟県に渟足柵(647)・磐舟柵(648)を設置しました。その背景は644年から始まった唐の高句麗遠征による東アジア情勢の緊張に対応するために、朝鮮半島に面した日本海側の東北地方の支配の強化をする必要があったとも考えらえています。さらに斉明天皇の時代には、阿倍比羅夫が派遣され、日本海側を北上して津軽まで到達しました。さらに渡島(北海道の渡島半島かは不明)の蝦夷に助けを求められ粛慎(みしはせ)とよばれる人々を平定しました。ちなみに阿倍比羅夫はその後、朝鮮半島に出兵し、白村江の戦いを戦ってます。大忙しですね。ちなみに高校日本史で出てくる古代の「阿倍氏」の漢字はみんな一緒なので安心してください。このように蝦夷の平定は日本海沿岸部から行われていきました。

②奈良時代の太平洋側への進出

白村江の戦い後、7世紀後半は、防衛体制の強化、壬申の乱やその後の国内の改革で忙しかったため、蝦夷征討については大きな進展はないので特に覚えることはありません。

8世紀になり、大宝律令が完成し(701)、平城京への遷都(710)が行われると、律令にもとづく朝廷の支配を東北地方や南九州へと拡大させていく動きが活発化します。まず日本海側に712年に出羽国が設置され、733年には秋田城が建設されました。国が設置されるということは律令にもとづく支配が適用されるということです。また、この頃になると太平洋側への進出も進んでいきました。朝廷は8世紀初頭から東国から柵戸を移住させ開拓を担わせました。この動きに対して蝦夷は反発して、720年代は蝦夷の反乱が相次ぎました。ちなみに有名な藤原四子の式家の藤原宇合は724年に蝦夷の反乱を鎮圧しています。同じ年に多賀城が大野東人によって建設され、そこに陸奥国府と鎮守府が置かれました。国府とは今でいう県庁で地方の行政官庁で、鎮守府は軍政を担当する役所です。だから多賀城はとても重要!!朝廷は服属した蝦夷(俘囚)を各地へ移住させて、元々いた地域とのつながりを切り、軍事力として用いていきました。

③ 南九州の隼人の鎮圧

朝廷の支配に抵抗したのは蝦夷だけではありません。南九州では隼人と呼ばれた人々が抵抗していました。こちらも8世紀初めから朝廷の支配に組み込まれています。702年に薩摩国(鹿児島県の西半分)が設置され、720年には大隅国(鹿児島県東半分)が設置されました。これに反発して720年に隼人の大規模な反乱が起きましたが、大伴旅人によって鎮圧されました。大伴旅人は家持の父で万葉歌人としても有名なので意外と出てきたりします。

服属した隼人は都で衛士(警備兵)として用いられていたことが、平城宮から隼人の盾が発見されたことから分かっています。

④「38年戦争」~平安時代の対蝦夷戦争

8世紀半ばは、全国的な疫病の流行からの復興やや大仏の造立などの国家事業があったため、国家拡大の動きはいったん収まります。しかし、8世紀後半になると再び朝廷は東北地方への進出を強め、新たな城柵を築き始めました(759年、桃生城、767年、伊治城など)。このような軍事的圧迫は蝦夷の不満をもたらし、774年に蝦夷が桃生城を襲撃していわゆる対蝦夷「三十八年戦争」が始まります(高校では出ないので安心して)。

780年にはもともと朝廷に服属していた蝦夷系の豪族である伊治呰麻呂が反乱を起こし、多賀城が焼かれてしまいました。反乱の原因は「夷俘」と呼ばれるなど差別的な扱いを受けていたことなどからの恨みだと言われています。この反乱により、東北の情勢はさらに混乱した状況になりました。

781年に即位した桓武天皇は長岡京に遷都した後、紀古佐美を征東大使に任命して蝦夷征討に派遣しましたが、蝦夷の族長阿弖流為(アテルイ)の活躍により敗北してしまいます。その後の戦いで征東副使として活躍した坂上田村麻呂は801年に征夷大将軍に任命され、蝦夷征討に向かいます。そして翌年に、胆沢城を造営するとともに、蝦夷の族長の阿弖流為を降伏させました。田村麻呂は阿弖流為の助命を朝廷に求めましたが、阿弖流為は朝廷により処刑されてしまいました。よく翌年さらに北上して志波城を築いています。よく、受験でここら辺の城の名前は出てきますが、一番重要なのは胆沢城です。なぜかというと、胆沢城には多賀城にあった鎮守府が移転され、その後の東北経営の中心となるからです。

⑤ 日本刀の起源は蝦夷の刀?

余談ですが、蝦夷は騎馬戦術に優れ、馬上で用いる蕨手刀(わらびてとう)を用いていました。この影響を受けて、もともと直刀だった日本の刀剣は、湾曲した日本刀へと進化していったと言われています。

⑥ 蝦夷平定

田村麻呂の活躍もあって蝦夷征討はひと段落し、805年に行われた徳政相論によって停止されました。その6年後、平城太上天皇の変を経て地位を確立した嵯峨天皇によって文屋綿麻呂が派遣されて蝦夷の平定が完了しました。その際に水害を理由として志波城を南方に移転して徳丹城を築いています。

余談ですが、文屋綿麻呂は平城太政天皇の変の際に、平城上皇とともにいましたが、平安京に召喚されて拘禁されていました。しかし、嵯峨側についた坂上田村麻呂がかつて共に戦い武勇に優れた綿麻呂を同行することを願い出て許され、活躍の場を与えられた経緯があります。

その後、東北地方では胆沢城に整備された鎮守府を中心に蝦夷系の豪族の登用が進み、その後に安倍氏や清原氏などの豪族が成長していくこととなります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?