テレビとデジタル媒体の垣根を越えよう!ー中国の人気バラエティを例にー

おはようございます!中国出身のポケモントレーナー(?)Keiです。

時はすでに4月がおわり、5月に突入したところですが。

この4月に、楽しみにしていた「半沢直樹」が放送延期になったことが、

悲しかったです。

「半沢直樹」だけでなく、COVID-19の影響で、

たくさんのドラマとアニメが軒並み放送中止・延期となっている。

テレビ側は、止むを得ず昔の作品で穴埋めをしている。

ただし、テレビ側にとって大変なことはそれだけではない。

東京オリンピックの延期・コロナ時期におけるテレビCM需要の減少・スタジオの閉鎖と取材の難しさ、テレビ業界にとっての課題は山ほどある。

その反面、コロナを機に一気に増えたのは、

YoutubeとNetflixなどデジタル媒体の認知度と使用率。

今回は、テレビとデジタル媒体のトピックついて考えたい。

日本におけるテレビとデジタル媒体の二項対立

日本では、テレビといえば、Youtebe、Twitterなどのデジタル媒体と対立し、語られることが多い。

テレビはマスメディアで、デジタル媒体はソーシャルメディア。

テレビはもっと洗練されたオフィシャルな情報が多く、

デジタル媒体では、非公式な情報が多い;

テレビはトップの芸能人たちが出演し、

デジタル媒体はマニアックや二流の人たちが作品を作っている。

日本では人々がなんとなくこのようなステレオタイプを持っているだろう。そして、実情もステレオタイプに合致する部分が多いと思われる。

ただし、少し前からこのような二項対立構造がすでに少しつつ崩壊しはじめている。

テレビ番組はHuluやAmazon Prime Videoでも放送されたり、

テレビ局はインターネットで見逃し配信のサービスを提供したりしています。

なぜこのような変化があるかというと、

若者のテレビ離れや大手デジタル媒体の衝撃が背景にあると思われる。

29才以下の若年層は、高年層よりテレビの所持率が低く、

また、NetfilxやYoutubeも独自のコンテンツを生み出している。

(図:テレビ普及率の経時的変化)

(図:Netflixオリジナルドラマ「全裸監督」)

また、昨今のコロナ事情により、

このような構造の変容が加速されているように感じる。

安倍首相は小池都知事は若者たちにアプローチするために、

TwitterやYoutubeなどのデジタル媒体でも積極的に発信するというのは、

まさに構造の変容を意味している。

(図:東京都知事小池百合子とYoutuberのHIKAKINが対談)

むろん、二項対立構造がまだ頑固に存在し、

テレビの強い立場もすぐに変わるものではない。

ただし、デジタル媒体が次々と生まれ、日々進化している。

テレビ業界は今までのビジネスモデルを用いて、

デジタル媒体と真っ向勝負するのは正しい姿勢なのでしょうか。

テレビとデジタル媒体の垣根を超えて、

共生共栄の道を探ることができないでしょうか。

中国のテレビ事情

日本のテレビ・デジタルの状況を相対視するために、

比較文化のアプローチをとり、

同じ東アジア圏で、かつ日本との文化交流が活発である中国の状況を参照としたい。

まず簡単に中国のテレビ事情について紹介したい。

じつは中国のテレビ局は、日本よりずっと厳しい環境の中にいる。

その理由は3つある。

一つ目は、局間・チャンネル間の激しい競争。

日本の地域ごと視聴できるチャンネル数は10より少ないのに対して、

中国で全国放送のチャンネル数は100も超えている。

国営放送のCCTVだけ、経済・文化・教育・ニュース・映画・ドラマなどを細分化して、10以上のチャンネルを同時に持っており、全国放送をしている。

そのため、中国では人々がつねに「チャンネル過剰・番組過剰」の状況にいる。

二つ目は、強いIT企業・ソーシャルメディアと比べ、

テレビ弱い立場に立たされている。

日本では、マスメディアはまだテレビだというイメージが強いのに対して、中国では完全にデジタル媒体がマスメディアというイメージが強い。

テレビよりSNSのWeiboやWechatのほうが、

もっと素早く情報が発信されることになっている。

三つ目は、若者、特に大学生のテレビ離れ。

中国の大学、基本的に全寮制なところが多く、しかも複数の学生がルームシェアする。空間が狭く、テレビを置く余裕があまりない。

また、大学生の中で実家通いがなく、一人暮らしの文化もないので、

そもそもテレビを見る環境が整っていない。

また高校も、同じく全寮制のところが少なくない。

筆者は、高校・大学とも全寮制のところ通っていたので、

その7年間テレビで番組を見る習慣が失われていた。

その三つの理由で、

中国ではテレビ局はもやは独自の力だけで視聴数が取れない。

なので、デジタル媒体と協力し合ったり、

柔軟にインターネットサービスの構造に埋め込まれたりして、

たくさんの形が生まれ、独自の進化を遂げてきた。

その形があまりにも多彩すぎて、

羅列して紹介すると長くなるので割愛するが、

以下は代表的な一例を挙げ、説明したい。

中国の人気バラエティ「非公式会談」と「テレビ局×動画プラットフォーム」と新しい価値

今回取り上げたいのは、中国の人気バラエティ、

とくに大学生の中で大人気と言われるバラエティ番組「非公式会談」です。

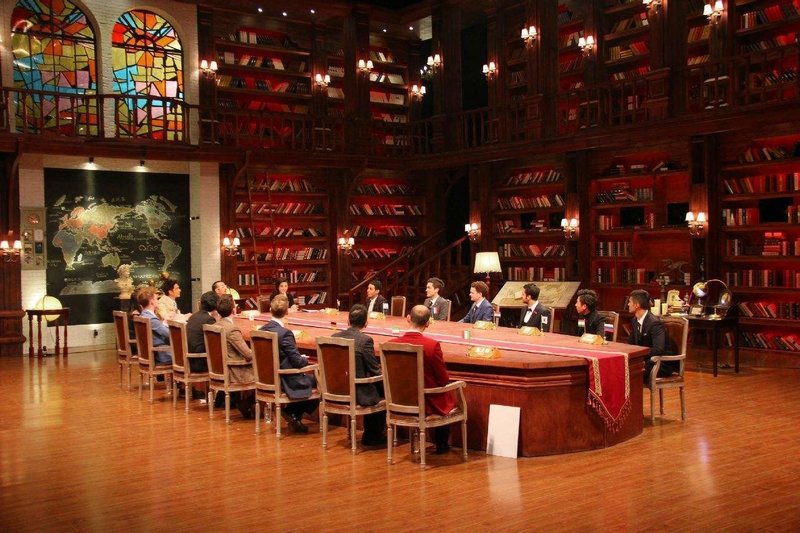

(図:「非公式会談」スタジオの収録風景)

中国の湖北テレビ局が、

韓国JTBCのバラエティ番組「非首脳会談」のフォーマットを買い取り、

ローカライズされた中国版です。

番組の内容として、

全世界11か国の少年代表が一堂に会して、

さまざまの生活・社会のトピックを取り上げて、

各国の文化・やり方を比べつつ、議論を広げるものとなります。

倫理観、価値観の衝突も少なくないが、

議論の雰囲気が和やかで、各国代表もおもしろくユーモアなので、

中国の若者・大学生に人気が少しずつ出てきている。

(図:「非公式会談」シーズン6ののポスター)

番組の日本代表ですが、

シーズン1〜3の浅井悠佑(YOYO)は中国でモデルとして活躍している。

シーズン4〜6の一ノ瀬飛鳥は中国大手の動画プラットフォームBilibiliで動画配信している人気うp主である。

(図:日本代表の浅井悠佑)

(図:日本代表の一ノ瀬飛鳥)

「非公式会談」はヒットし、シーズン6まで続くという理由は、

各国代表のおもしろさとトピックのおもしろさというコンテンツ力の部分もあるが、ただしそれだけではない。

実は一時期、番組は大学生などになかなか届かず、視聴率で苦戦し、資金難に陥ったこともあった。

そこで、作り手の湖北テレビは、中国の若者・大学生の中で人気のデジタル媒体、大手の動画プラットフォームBilibiliと組み、新しい座組を作ったことで、起死回生を果たした。

ここでは、先にBilibiliについて簡単に紹介する。

Bilibiliは、うp主(動画の作り手)がさまさまな動画を作って、ネットを共有する動画プラットフォームである。

その特徴は、日本のニコニコに似ており、動画放送にコメント(弾幕)が流れるところであり、ほかに、Bilibiliは日本アニメの版権をたくさん買って、載せているので、中国の大学生、若者の中で、非常に人気が高い。

それは、うまく「非公式会談」のターゲット層に合致している。

(図:Bilibiliのコメントーー弾幕機能)

湖北テレビとBilibiliのコラボレーションの座組について紹介しよう。ポイントは3つある。

一つ目は、Bilibiliに配信権を渡し、

テレビ放送よりも2時間ほど前から、Bilibiliで番組の無料配信を行う。

テレビ番組なのに、デジタル媒体で先行配信という新たな座組で注目を集め、

また「非正式会談」のコンテンツ力もあり、若者の中で話題と人気が広まって、クリック数が大きく伸びた。

ただし、この座組に懸念を持つ人がたくさんいるだろう。

一般的に、デジタル配信は、テレビ放送の前にすることがないからだ。

デジタル配信が手軽に見れるので、デジタル配信があれば、大多数の人々はデジタル配信のほうを選び、テレビ放送を見なくなるだろうという論理があるからだ。

ただし、中国でそもそもテレビを見る若者・大学生が少なく、テレビが中高年層が見るものだという棲み分けができている。

なので、デジタル媒体で先行配信しても、テレビを見る中高年層は、テレビを見ずにBilibiliを見ることがまずない。

また、デジタル配信からテレビへの誘導策がちゃんとできており、

それは以下の2つのポイントのところで説明する。

二つ目は、プレミアム内容によるテレビ放送の価値づけ。

番組1〜2時間ほどの長さのうち、10分程度の内容をプレミアム内容にする。こちらの内容は、Bilibili配信内容でカットされて、Bilibili有料会員のみにし、およびテレビ放送のみにする。

Bilibiliの会員の中で、まだ無料会員の数が圧倒的に多いのが現状である。

まず番組の認知度を広めることに成功し、

次の段階で「プレミアム内容」を見る人を、

有料会員の加入と、テレビ視聴へ誘導する。

三つ目は、Bilibiliのコメント(弾幕)によるテレビ放送への誘導。

Bilibiliで番組が先行配信されることで、

テレビ放送の際にBilibiliの弾幕内容を流すことが可能になる。

こちらもまた新しい座組である。

視聴者の中で、Bilibiliの先行配信で番組を視聴し、

そしてコメントをつける。

そして自分のコメント(弾幕)がテレビに映っているかを確認するため、もう一回テレビを見る。

もし映っていたら、友達や家族へ「自分のコメントがテレビに映ってるよ」と連絡し、

番組の認知度を上げてくれる。

この座組は本当におもしろい!

「テレビ放送が先で、デジタル配信が後」という常識に果敢に挑戦し、

デジタル配信の性質をうまく利用し、

テレビへの誘導も仕組みに埋め込まれ、

「非正式会談」の認知度と視聴数を大きく伸ばすのだけでなく、

テレビ・デジタル両方の媒体にも良き影響を与えた。

まさにテレビとデジタル媒体の垣根を超えて、共生共栄が実現された好例であろう。

おわりに:垣根を越えよう!

文章の初頭で伝えたように、

日本では、まだデジタル媒体とテレビを二項対立構造と捉えることが多い。人々も、デジタル媒体とテレビが市場を奪い合うような構造を作り上げてきた。

発想を変えて、競争関係でなく、ただの補完関係でもなく、

もっと根底的な部分から、共存共栄を前提にし、

垣根を超えてイノベーションを起こし、

互いがうまく絡め合うような捉え方、デザインができないのだろうか。

そして、デジタル媒体とテレビの垣根以外、

紙媒体・音声媒体・「リアル空間」としての媒体、

そして交差されたさまざまな垣根。

この話は、決してデジタル媒体とテレビだけの話ではない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?