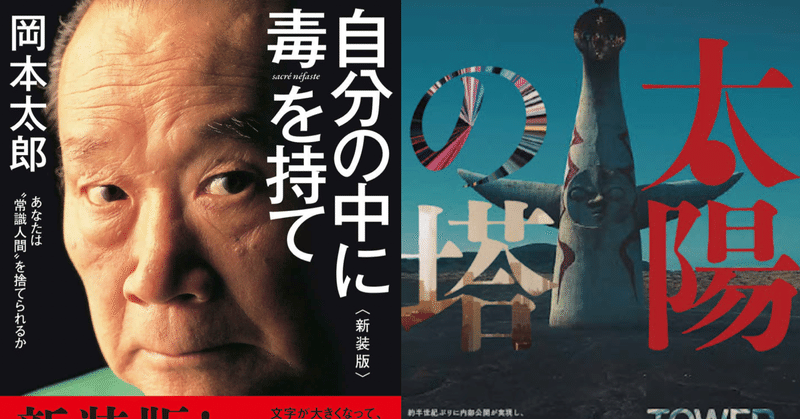

ビートたけしのバージョン違いとしての岡本太郎『太陽の塔』(AmazonPrimeVideo)

AmazonPrimeVideoでドキュメンタリー映画『太陽の塔』を観た。

1970年に“人類の進歩と調和”を掲げ、半年間にわたり開催された『日本万国博覧会』通称『大阪万博』

50年の時を経て現在も残るのは岡本太郎作『太陽の塔』のみ。“人類の進歩と調和”のもと77カ国のパビリオンがひしめく天空にそれらを睥睨するかのようにそびえ立った『太陽の塔』に岡本太郎は一体何を込めようとしたのか。

この映画を観ながら私は「ああ、やはり似ているなあ」と感慨深く、それまでも漠然と感じていた2つの独立した像が重なりつつあることを実感していた。私は芸術家として岡本太郎氏が以前から好きであり、知らずのうちに両者を対比させていたのだ。

——ビートたけしは好んで岡本太郎氏のモノマネをしていた。

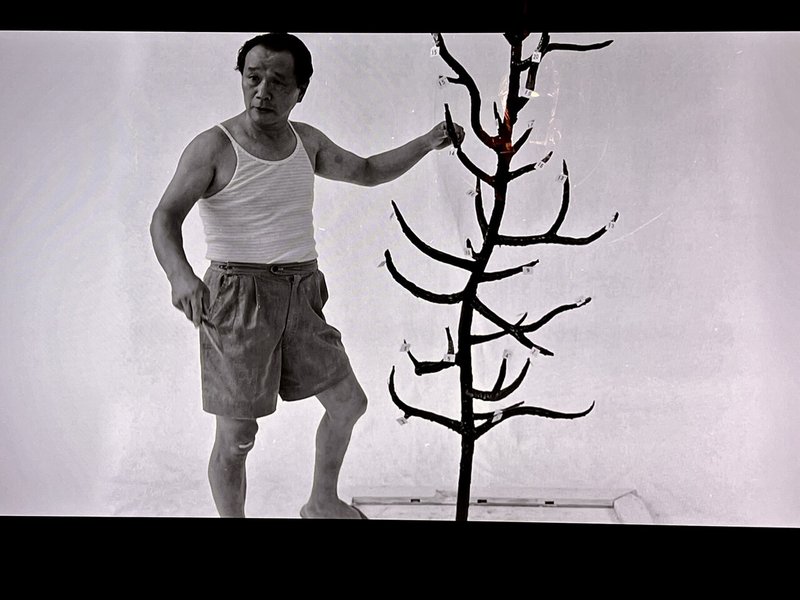

シュルレアリスムの代表的な作家サルバドール・ダリの妻ガラ・エリュアールをして「ダリの眼とよく似ている」と言わしめた岡本太郎。このドキュメント作品は『太陽の塔』を軸に岡本太郎を掘り下げ、南方熊楠や仏教まで繋げようと試みる野心作である。時折挿入される岡本氏の存在感は圧倒的で、とりわけハーフパンツにランニングシャツ姿のカットの佇まいは迫力とチャーミングさを湛え、まさにビートたけしとみまごうほどだ。

簡単に「進歩」と掲げられたテーマに対し岡本太郎氏は疑問を呈し、人間の存在と本質を追い求め、その淵源をとことん掘り下げようと試みる。それは世界とアイヌの儀式や沖縄などに在る日本古来の「祭り事」などの土着を日本人、人間の命・生命それ自体をとことん追う。

ビートたけしもまた宮古島などあたかも沖縄に彼岸を求めるがごとく、特に自身の監督作品『3-4X10月』や『ソナチネ』でロケ地として沖縄を好んで選んでおり『死の意味性』を常にアンダーメッセージに置く初期作品ではなおのこと興味深い。私的にはもしかすると「両者は同じものを追い求めている」のではと仮説を立ててしまう有様なのだ。

何より岡本太郎氏の『眼』は1980年代のバラエティ番組黄金期に殿が自己をとことん追い詰めていた時期、常に見せていた、いわば『裂帛眼』とも言える『眼』とよく似ている。

『太陽の塔』と対をなす『明日の神話』は渋谷駅の構内に現在も展示。

決して具体的に岡本太郎氏の著作や画集を積極的に買い求めていたような事実はなかったが、殿は岡本太郎氏に共感と敬意を抱(いだ)いていたと思う。そう思わせる場面をいくつか記憶している。現在、自身が描く「絵」にもどこか岡本太郎氏からの触発が見え隠れしてはいないだろうか。

私も現在、より深めるべく劇中に紹介されるエティエンヌ・ド・ラ・ボエシの「自発的隷従論」を読み始めている。

ともかく本作品をそんな意識を持ちながら是非観てほしい、そこには私同様「ビートたけしのバージョン違いとしての岡本太郎」が浮かびあがるかもしれないのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?