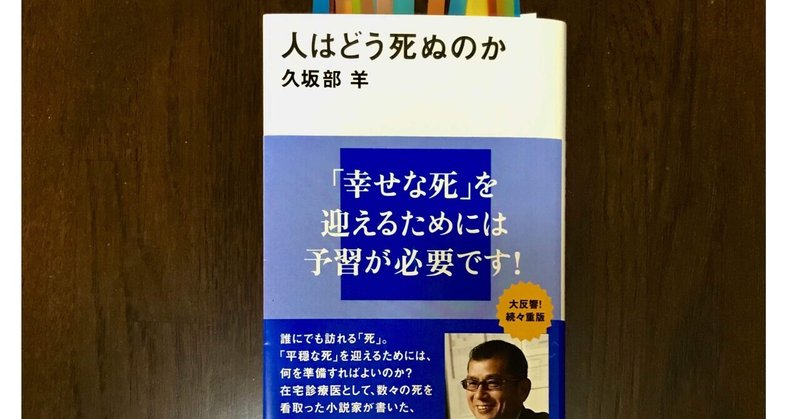

『人はどう死ぬのか』久坂部 羊

新聞広告を何度も見て、ずっと「読んでみたい」と気になっていました。

Shinjiyさんのおすすめもあり…。

久坂部 羊さんは、小説家・医師。

デビュー作の『廃用身』を読んだときには、あまりの衝撃に頭が混乱したことを覚えています。

『悪医』で、第3回日本医療大賞を受賞。

noteの下書きにこの作品の感想が未完成のまま残っていました。

望ましい最期を迎える人と、好ましくない亡くなり方をする人のちがいは、どこにあるのでしょうか。

問題は死が一発勝負で、練習もやり直しもできないということです。

上手に死ねなかった人を看取りながら、もしもこの人がもう一回死ぬことができたら、次は失敗しないだろうになと、よく思ったものです。しないほうがいいことを、いろいろして死んだ経験を活かせるからです。

「はじめに」のこの箇所を読んで思わず笑ってしまいました。

しかし現実は決して笑えるものではありません。

しない方がいいことをして死んだ経験…

徒らにチューブに繋がれ、酸素マスクで口を塞がれ、最期を迎える…

人間死ぬ時はいくらジタバタしても死ぬ。

延命治療をして寿命がのびたとしても、ある程度の年齢ならば、僅かな差です。

「ご臨終」

人生におけるクライマックスですが、呼吸が止まって、心臓が停止し、瞳孔が開いても、一部の臓器はまだ生きていたりするのだそうです。

死亡時刻の「何時何分」も、実はそんなに厳密なものではなく、最後の一呼吸や、心電図が最後にピコーンと波打ったりすることがあるので、余裕を持って、徐に告げるのだそうです。

心臓マッサージなども本気でやると骨折してしまうので、フリだけ行うのだとか。

家族の悲しみの度合いも見極めつつ、納得させるための儀式のようなものだといいます。

医師のクールな視点と、ちょっとユーモラスな視点。

小説家ならではのこの書きぶりはさすがです。

父を亡くしたとき、わたしは父のために、最善のことが出来ただろうかと自問自答しました。

今でも苦い思いが、胸に去来します。

それは親の死に目に会えなかったことへの後悔です。

父は自分で癌の手術を拒否したために、退院を余儀なくされ、看取りまでしてくれるケアホームに入居しました。

途中入院もありましたが、在宅医療を受けながら普通に生活し、同室で暮らしていた母の手を握り、「お父さん、ありがとう」の母の声に見送られて静かに旅立ったといいます。

在宅医療の看護師さんから、父の最期の様子を聞くことができました。

死ぬことは、生き物としての自然現象です。

しかし、現代人は死ぬ間際まで医療を施されます。

死にそうなときは、寧ろ救急車を呼ばない方がいい(例外もあります)とまで筆者はいいます。

家での看取りは江戸時代までは当たり前、昭和の初期までもごく普通のことでした。

昔の人が出来たことを現代人ができない筈はないといいます。

在宅医療も充実しています。

我が国は平和で、死が身近なものではなくなっています。

とりわけ日本人は死を特別なものとしてタブー視する傾向があるといいます。

筆者は、外務省の医務官としての海外経験から、日本と外国の死生観の違いについても述べています。

死が身近にあり、死を受け入れやすい国民性。

ありのままを受け入れる強さ。

宗教や経済、医療のレベルも関係しているようです。

進んだ医療がもたらす不安もあるといいます。

なんとかなるのでは…という期待、病気のことはネットでいくらでも調べることができる時代です。

人間ドッグ大好き、日本人。

病気でもないのになぜ検査をするのか。

また、病気を見つけるために検査しているのに、なぜ告知することを躊躇うのか。

外国人医師はこのような疑問を持つのだそうです。

既に字数オーバーなので、内容については、この写真をご覧ください。

ある程度の年齢になれば、死を受け入れるほうが上手に死ねる

この言葉がとても印象的でした。

日本人は辛抱大好き。

麻薬は怖いものだという思い込みがあります。

わたしは死ぬ間際に、痛い痛いと苦しみたくない。

これが唯一の願いです。

モルヒネなどを使って緩和ケアを希望します。

たとえそれで命を縮めたとしても、ある程度の年齢なら、誤差の範囲内です。

家族も慌てず騒がす、静かに見送ってほしいものです。

面白く、とても為になる本でした。