オープンリールテープ- レガシーオーディオ

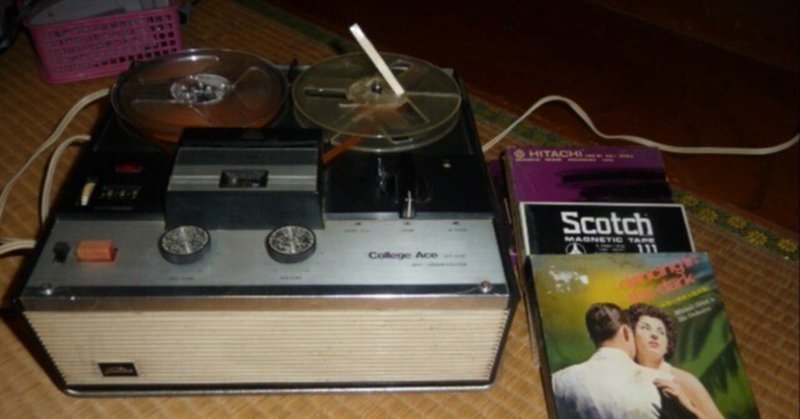

1964年生まれの私が小さかった頃、音楽を聞くのはレコードであって、録音できるデバイスとしてはオープンリールしかありませんでした。オープンリールというのは磁気テープが巻かれているリールと呼ばれる円盤を使うもので、テープが巻かれているリールから、テープの端を自分の手で磁気ヘッドのあるピンチローラーを通して、反対側にある空のリールに巻き付けて録音再生するデバイスです。

オープンリール

一般的なオーディオ向け磁気テープは、幅が1/4インチ(約6ミリ)で、片方向で録音再生する場合と往復で録音再生する使い方がありました。音質や編集のことを考えると片方向で使う装置の方が一般的だったように思います。レコード盤に45回転と33回転があるように、テープの走行速度も毎秒4.8センチ、9.5センチ、19センチ、38センチなどが選べ、音楽を録音するには9.5センチ以上、会話を録音するだけであれば4.8センチが使われていました。リールのサイズは5インチから12インチ以上まであり、大きなリールを扱えるデバイスはそれだけの大きさが必要でした。

オープンリールテープは、ヘッドに流れる音信号をそのままテープに記録するだけのシンプルな構造で、音質は記録に使えるテープの幅と走行速度で決まります。特に同期信号が記録されているわけでもなく、録音時と同じ速度で再生すればちゃんと元の音が再現できますが、高速で再生すれば音が高くなり、低速で再生すれば低くなります。ですから走行速度を正確に一致させる必要があるのですが、デバイスによって微妙に速度が異なったり、テープが伸びることもあったので、速度を微調整するボリュームが付いているものもあったように思います(最終的に人の耳で決めるのです)。

音楽を聞くための高速な走行速度が使える大型のものと、会話レベルの音質しか使えない小型のものがありました。後者は当時の刑事ドラマなどで犯人からの電話を録音するシーンとかでよく登場していましたから、使ったことがない人でも見たことはある人は多いのではないでしょうか。

スパイ大作戦 テープレコーダー Craig 212 2ヶ国語 (英、日)

当時の編集作業といえば、不要な部分を消磁したハサミで切り取り、専用の糊の付いたテープで繋いでいくものでした。ハサミを入れる位置を記録するのにテープを溶かさずに書き込め、磁気の影響を与えない専用のペンがあったような気もするのですが、どんなものかは覚えていません。このハサミの位置に余裕を持たせるためにも編集前は速い速度で記録して、繋ぎ目だらけのテープだと巻取り時に事故も起きやすいので、最終的にもう一台の装置を使って通常速度のテープにダビングして使うこともしていたような気がするのですが、2台目は小型のものしか持っていなかったので、速い速度が使えなかっただけだったかもしれません。

いずれにせよレコードは再生しか出来ず、録音がしたければオープンリールテープしか無かったので、ライブであったりレコードにならない音源はテープで聞くしかありません。テープである以上、伸びや転写の問題はついてまわるのですが、カセットテープに比べれば遥かに音質が良いので、こちらも最近、復活の気配があります。

オープンリールデッキの人気が再燃しています、そのワケとは。

#19 『テープを媒体とするオーディオ機器の魅力 (オープンリール・カセットテープ・DAT)』TECHNICAL BRAIN テクニカルブレーン 公式チャンネル

単に音楽を楽しむだけではなく、より高音質の幅の広いテープを使ったり、多くのトラックを収容するマスターテープとしての使い方もあるのですが、こちらは素人が手を出すものではなく、あまり良く知りません。そういえば音がひとつしか出せなかったシンセサイザー黎明期に、そういう装置を使わせてもらった記憶もあるのですが、あまりに多くの装置があるのに面食らって、ひとつひとうの装置がどうなっているのかは覚えていないんですよね。

オープンリールな磁気テープには、オーディオ以外にビデオであったり、コンピュータのデータを記録するものもあったのですが、それらはまたの機会に。

ヘッダ画像は、以下のものを使わせていただきました。

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Toshiba_gt-630.JPG

Suzukijimny - 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21915956による

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?