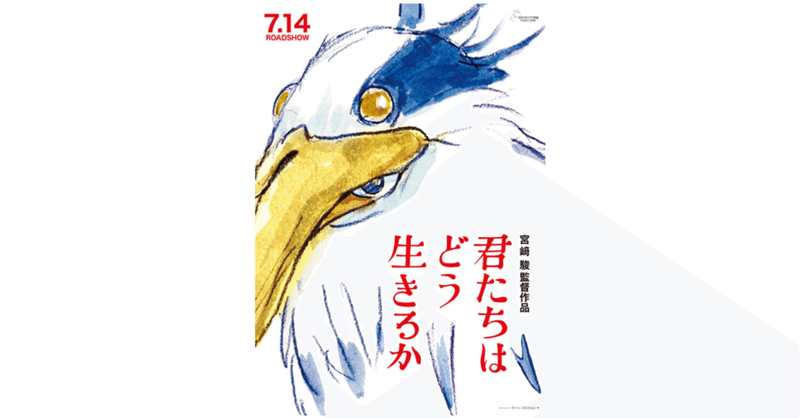

宮崎駿の悲しみと問いかけ─『君たちはどう生きるか』

『君たちはどう生きるか』を観た。

しばらくしたら専門家が本格的なレビューを書くのだと思うが、今の段階では簡単なレビューしか書かれていない。ちらりと見たレビュー記事が「ファンタジーへの回帰」を称賛するというもので、あまりにも素朴すぎると感じたので、僕も感想を書いてみたい。

一度見終わった直後に走り書きしているので、固有名や記憶違いがあるかもしれないが、その熱だけでも留めておきたい。

宮崎駿の自我

空襲警報が高らかになり、燃え尽くす街を駆ける少年の映像。冒頭の1分ほどの映像を観たとき、僕はすでに感動した。この1分の間に、宮崎駿がこれまで描かなかった新しい表現があり、そこにこの映画全体のメッセージがあった。

宮崎駿はこれまで、幾度となく疾走する少年を描いてきた。誰もがコナン、ルパン、パズー、アシタカ、の走る姿を思い浮かべることができると思う。しかし、これらほとんどは走る少年の後ろや横からカメラが追う映像だった。しかし今回、宮崎駿はおそらく初めてはっきりと少年の目線から見た「主観的映像」を描いた。他者の顔はぼやけ、燃え盛る炎は世界を埋め尽くし、建物はひしゃげてぐにゃぐにゃと曲がる。一人称視点の映像はこれまでも多少なりとも描かれてきたが、主人公の「内面」が投影された風景を描いたのはこれが初めてだったのではないか。

宮崎駿はこれまでずっと子供のための映画を作ると宣言してきたし、それが疾走する少年たちの躍動だった。しかし、おそらくは遺作になる最期の作品で、彼は「宮崎駿」という自我の内面から覗き込んだ風景を描いたのだ。

あまりに宮﨑映画では観たことのない風景のゆらめきの新鮮さに打たれたのは、逆にこれまで、彼がいかに自我というものを封印し続けてきたのか、アニメーションというものが何のために描かれるべきかという責任と覚悟を持っていたのかを想像したからだった。そしてその制約を自ら解放して、終に最後にその技術を自分のために使ったのだという宮崎駿の人生を思い、僕は感動したのだ。そしてこの冒頭の映像的転換と決意が、今回の映画の最大のテーマにもなっている。その意志が向けられたのは、子供たちではない。『君たちはどう生きるか』という映画は、大人たちの世界、そして「アニメーション」という文化全体に投げかけられたものだ。

だからこそ、この映画は宮崎駿の「告白文学」と観るべきだろう。彼はこれまでずっと自分の内的な欲望をメタファーに止め、明示的には描かなかった。しかし、最後の二作『風立ちぬ』と『君たちはどう生きるか』だけが、その正直な矛盾を告白した作品になっている。しかもその告白は、まさに宮崎駿の人生そのものと言っていい二つの柱だった。一つが「自然と文明」という宮崎駿の思想的な中心に対する告白(『風立ちぬ』)であり、もう一つが「アニメーション(現実と虚構)」という宮崎駿の実存的な仕事とその世界に対する告白だった(『君たちはどう生きるか』)。

『風立ちぬ』は、『風の谷のナウシカ』『魔女の宅急便』『紅の豚』と、「空を飛びたい」というずっと描いてきた欲望が、実は戦争に結びついているという矛盾の告白だった。愛する美しい空を描くには、この戦争兵器がなければならかったという彼の思想的な葛藤である。

そして今作『君たちはどう生きるか』は、アニメーションの持つ矛盾への告白だ。それはどのような葛藤だっただろうか。

アニメーションとセルフパロディ

主人公の少年・眞人は、不思議な塔のなかに迷い込み、この世ならざる彼岸の世界へと迷い込む。この設定自体が『千と千尋の神隠し』であるように、とくに塔の中の世界では、これまで宮崎駿が描き続けてきた作品のセルフパロディのような表現が描かれ続ける。

twitterなどでも、これを過去のパッチワークと受け取って批判する感想や、逆に元ネタを探しながら楽しむファンも多かったように思う。しかしこのセルフパロディは、過去の作品の「どこを」描きなおしたかではなく、「いかに」描きなおしたか、が重要である。つまり、それぞれのカットの「内容」を観るのではなく、その「表現」を観るなければ、宮崎駿の真意をつかめない。

例えば『もののけ姫』の「シシ神様」の歩く姿に重ねられたような、「アオサギ」の歩き。シシ神様が歩くたびに生命を賦活させていた優しい歩みであったのに対して、アオサギはギシギシと気味の悪い音を立てる。これは一つの例だが、おそらくはほとんどセルフオマージュにおいて、今作ではその表現が「不気味/恐怖」の雰囲気で描かれていた。ここに、宮崎駿というアニメーションの天才の重要な告白がある。

アニメ表現のポジとネガ

宮崎駿の描く食事は現実のものとは思えないほど美味しそうである、というのが宮崎アニメの最大の特徴の一つだ。食事だけでなく、「自然」もまた美しい。色鮮やかでプリプリとした葉っぱ、トロンという質感を持った水滴。彼はこの「現実」を、おそらくは「過剰に美しく」描く技術が圧倒的に高い。そしてこのことが、アニメーションという「虚構」を「リアル」に変換する技術であり、そして同時にその技術をほしいままにし、身体化してしまっている宮崎駿の「呪い」のようなものであった。

(「アニメ animate」の原義が「生命を吹き込む」であり、「アニミズム」であることを体現しているのが、宮崎アニメであることは言うまでもない。)

そのことをずっと見抜いていたのが高畑勲だった。高畑は宮崎駿がアニメーションによって「嘘」をついているということを、露悪的に示し続けている。食事を不味そうに描き、植物を死んだように描く。宮崎駿に対して「嘘をつくな」と言わんばかりの現実を直視させる描写を高畑勲は貫いている。

そしてもちろん、宮崎駿自身もそのことをずっと理解していた。しかし彼は「アニメーションの快楽」として、この現実には存在しないはずの理想の食べ物、理想の自然を描いてきた。そして同時に、その矛盾に葛藤してきただろう。

今作の宮崎駿の「告白」を読み解く鍵になるエピソードは、過去に宮崎駿が語っていた、ある母親との会話だ。宮崎駿はその母親に、自分の幼い子どもがトトロが大好きでビデオが擦り切れるまで見てる、と言われて大きなショックを受ける。映画は一度見ればいい、そのあとは本当に自然の中に入って遊んで欲しかった。にもかからず、ずっと自分の作ったアニメのビデオにかじりつく子供を想像して、自分の矛盾に気づく。彼は現実が美しく素晴らしいということを示すためにアニメーションを作ったのに、子どもたちは宮崎駿がその技術の結晶によって創造した「現実よりも素晴らしい」アニメーションの美と快楽に囚われている。

アオサギの歩みがなぜ「不気味」なのか。

彼がこれまでの作品で「美しく」描いてきた表現が、フィクションの「ポジ」だとすれば、今回のセルフオマージュではそのフィクションの「ネガ」として観ることができる。そこに、宮崎駿の意志がある。崩れ去る母親の死体、魚の腹から飛び出す内蔵、崩れ去る地面、浮き出るような目玉、今作で宮崎駿は、これまで「美しさ」の表現に使ってきたそのアニメーションの「技術」を、不気味さ、気持ち悪さ、怖さに、転用して描きなおした。すなわち、その技術がポジにもネガに反転可能な「道具」であるということの告白である。これまで自分が描いてきた美しい世界は、ネガを隠し続けてきた快楽であるという恐ろしい告白を宮崎駿はしているのだ、と僕は驚いた。

そもそも、この現実世界と異世界を繋ぐ、トトロ的な役割を果たしているアオサギが、気持ち悪い「おじさん」として描かれているのもそうした隠喩だろう。子供たちはトトロを見て、空を飛んでこの世界ではないファンタジーの世界に行けるだと喜んだはずだ。(そのファンタジックな世界を経由して、サツキとメイは、可愛い「猫バス」に乗って母に会える。)

しかし今作で、母に会いたい眞人は、アオサギという気持ち悪い鳥に導かれて、地下へと墜落して死の世界に引きずり込まれる。

宮崎駿がこだわってきた食事の表現にも明らかな絵的な対比が見られる。「現実世界」で眞人の食べる食事は「高畑勲のように」不味そうで、宮崎駿の描く食事とは思えず、眞人に「不味い」とまで言わせる。僕はこの時点で驚いたのだが、それが「フリ」であったことに後に気づく。眞人が「ファンタジー(虚構)」の世界に行って、初めて母と会ったときに作ってもらうパンが、あまりにもリッチに描かれるのだ。ねっとりとした黄色いバターを塗りたくり、アメリカの化学製品のごとく真っ赤なジャムを塗ったパンを頬張る眞人は、血液が顔に飛び散ったかのように真っ赤なジャムを顔につけて、映画のなかで最高の笑みを浮かべる。こんな露悪的な対比を描いている宮崎駿が、表現をポジにもネガにも操れるアニメーション技術の功罪を自覚していないはずがない。

(あるいは、実際に宮崎駿の父が戦闘機部品の製作企業をしていたことから描かれた、戦闘機のガラスを並べるシーン。これは明らかにオウムの目の殻だろう。ナウシカが喜んで手にする美しいガラスの目の殻。現実世界では残酷な殺戮兵器の部品であるにもかかわらず、アニメーションの世界では美しいメーヴェに乗って飛ぶ少女の宝物になる。その戦闘機のガラスを眞人ははっきりと「美しい」と呼ぶ。これは宮崎駿の過去の自作品への(私はアニメーションによって、殺戮兵器を美しい宝石に変えてしまったという)「告白」以外の何ものでもない。

だからこうしたそれぞれのセルフオマージュは、単に想像力の反復や使い回しなどではなく、一つ一つが罪の告白表現でもあるのだ。)

アニメーションの神、戦後日本

不思議の塔に鎮座して、積み木を立てながら「世界」を創造している「大叔父」は誰か。宮崎駿自身だと言う声が多かったのではないか。高畑勲だという声もあったように思う。しかしあの人物は「アニメーションの神」だったのではないか。どういうことか。

今回の作品では、表現レベルでアニメーションという技術そのものの絶対的な力を露悪的に描いていた。その前提から考えれば、不思議の塔はフィクション=アニメーションの世界である。もしあの塔を「ジブリ」だと考えれば大叔父は宮崎駿かもしれないし、高畑勲かもしれない。しかし、あの塔は「空から」降ってきたのだ。ジブリは宮崎駿、高畑勲、鈴木敏夫によって建築されたはずだ。だからあれば、私たちのこの世界の外部から到来した力だと考えるほうが自然ではないか。

すなわち、戦争とともに到来した海外の「アニメーション」(の魅惑/呪い)である。宮崎駿も、高畑勲も、そして何なら庵野秀明も押井守も、その突如として到来した不思議の塔に迷い込み、虜となり、抜け出せなくなってしまったのではないか。

『君たちはどう生きるか』の冒頭が、東京大空襲を思わせる災禍から始まることの意味はおそらくここにある。宮崎駿も高畑勲も、戦争で世界が焼け野原になってしまったところから人生が始まっている。「僕たちにはなにもない」。荒廃した現実の虚無性。そこから出発した戦後の日本が、その巨大な喪失を埋めるために作った巨大な虚構世界、それこそが漫画・アニメーション文化だっただろう。戦後の日本は、国際社会から政治と暴力なき子供の国家だと蔑まれ、その裏側でジャパニメーションだけがクールだと誇れるものであるという歪んだ自意識を持つことになった。

宮崎駿はアニメーションを通じて、もう一度僕たちが自分たちの身体感覚を、生き方を、思想を、この現実世界を構築していけるのではないかと理想(と半ば矛盾した葛藤)を持ちながら作品を作ってきた。しかしそれは、もしかしたら不思議な塔の中の夢だったのかもしれない。

父と子、あるいは継承問題

世界を構築する大叔父と眞人の対話するシーンは、父と子の出会いの場面だ。これをジブリの後継者を探す宮崎駿と宮崎吾朗とみなす意見も多く見た。しかしたとえば、この場面はどこか『新世紀エヴァンゲリオン』で描かれた「碇ゲンドウ」と「碇シンジ」の対峙シーンも思わせる。何もない空白で天井の低い、光の溢れた幻想的な空間で出会う二人。

「大叔父(父)ー眞人(子)」は「高畑勲ー宮崎駿」でもあり、「宮崎駿ー宮崎吾朗」でもあり、「宮崎駿ー庵野秀明」でもあり、「宮崎駿ー押井守」「宮崎駿ー新海誠」かもしれない。つまり大叔父と眞人は、誰か特定の人物ではなく、アニメーションという文化に取り憑かれて、そこで世界を創造できるという妄念を抱いてしまった人間と、それを継承するために選ばれた人間、というアニメーションそのものの継承サイクルの象徴ではないか。

だから、不思議の塔で出会う父と子は、ジブリの継承問題ではないし、宮崎駿の生まれ変わりの問題でもなく、アニメーションというファンタジー(虚構世界)を延々と継承し続ける戦後日本の構造そのもののメタファーになっている、というのが僕の考えだ。

そう考えると、いかにもファンタジックな造形で描かれた「ワラワラ」と呼ばれる白い妖精や、眞人の継母であるナツコの役割も分かる。ワラワラはDNAのような二重螺旋構造になって現実世界へと生まれる「精子」のようなもので、死人だけが生きる「虚構世界」から「現実」へと「誕生」しようとし続けている。また他方で、虚構世界の方では継承者の「出生」(アニメーション世界の「繁殖」)のために、身ごもった女性であるナツコが呼び出され、ファンタジーの世界でしか生きることのできないインコは彼女を神聖視して護る。

(あるいは逆に、最後に「現実」に帰ることを選択するヒミが、このファンタジーの世界から出て現実世界へと誕生するワラワラたちを護るのもこのためだ。)

(また、このファンタジーの世界でしか生きれないペリカンは、現実へと誕生しようとする命/ワラワラを喰って妨害する。そして死に貧して、「私たちはここに連れてこられたのだ。こうして生きるしかなかったのだ」と血を吐きながら漏らす言葉は、アニメーションという文化に囚われ、その「罪」を自覚しながらも、それしか生きる道を知らなかった、という宮崎駿自身とアニメーション/虚構世界に囚われた人間たちの、悲しき自白でもある。)

しかし、パズーとシータが「巨大な飛行石(空を飛ぶファンタジーの能力)」を利用して生きようとするムスカを拒絶して地上へと突き落としたように、ヒミと眞人は大叔父の継承を拒絶して不思議の塔を終わらせる。

崩れ去る不思議の塔。『未来少年コナン』『風の谷のナウシカ』『天空の城ラピュタ』『もののけ姫』『崖の上のポニョ』などなど、これまで宮崎駿が描いてきた、すべてのアニメーション世界が音を立てて崩れ去っていく。これを、宮崎駿自身が描いたのだ。自分が人生を賭けて作ってきたその作品世界を自らの手で封印するかのように、水に流し、土に埋める。ここに、宮崎駿の想像し難いほどの「悲しみ」がある。

だから、『君たちはどう生きるか』はファンタジーへの回帰などでは全くない。あの塔のなかのファンタジックな表現が美しいからこの映画がよかった、などというのはあまりに素朴すぎる。この映画は、ファンタジックで魅惑的な世界を過剰に描き、そしてその愛したすべてを自らの手で封印するという、恐ろしく悲しみに満ちた自己否定を含んだ告白なのだ。

また、「私はこう生きた」というメッセージがあったとすれば、荒唐無稽で観客を無視して好き勝手に自分の世界を表現した、という意味ではない。むしろ逆に、アニメーション文化そのものを創世してしまったと言えるほどの影響を生んだ自らの「責任」を引き受けようとした覚悟である。

崩れ去る塔から一斉に羽ばたいていくインコたちは、扉から出たら本物の鳥になっていく。言葉を話し、泣き笑い、世界を作っていたあのインコたちが、糞をまき散らして空を飛ぶ、ただの「本物の鳥」になっていく。あの不思議の塔は、アニメーションの墓場のように崩れ去った。

(しかも宮崎駿はおそらく、これまで散々描いてきて、出し尽くしたのではないかと思えるほどのアニメーションの世界を本当は「まだ」隠し持っていた。

不思議の塔は『ハウルの動く城』に似ているが、ハウル城はルーレットを回すと「4つ」の世界を行き来できる。あの設定は、宮崎駿が描ける/描きたい世界観を、まったく別のパターンを登場させても破綻なく自由に描けるという意味で、優れた装置だっただろうと思う。しかし『君たちはどう生きるか』の不思議の塔は、なんと「無限回廊」のようになっている。番号の書かれた「無数の扉」があって、その扉ごとに別の世界が存在する。あれは、宮崎駿が描ける/描きたいアニメーションの世界を象徴している。つまり宮崎駿は、まだ「自分は無限の表現のパターンを持っている」と言っているに等しい。あの塔は、宮崎駿のアニメーションの膨大な「手札」であり「データベース」でもあるのだ。そんなにも描ける/描きたいアニメーションの世界が脳内にあるにも関わらず、おそらくは身体の衰えもあり(実際、今回のアニメーションにおいても、宮崎駿の最も得意とした「動き」の表現は全盛期と比べればはるかに見劣りしたし、新しいキャラクターの造形もきわめて素朴で単純になっていただろう)、宮崎駿はもう描けないのだ。)

それは、宮崎駿が自分の死期を悟っていることと、自分の人生と戦後日本のアニメーションそのものに対する葛藤から出た答えだろう。

宮崎駿は、まるで自らの命が閉じていくのに間に合わせるかのように、あるいは最後の責任を全うしようとするかのように、弱々しく衰える身体で、あの魅惑的な不思議の塔を崩壊させ、インコたちを魔法から解放し、映画を閉じようとしたのだ。

君たちはどう生きるか

「君たちはどう生きるか」。

これはおそらく単に本のタイトルから取られただけのものではない。戦後の焼け野原で、何もない自分たちが、アニメーションという虚構だけが存在して頼れるものだった時代に生きて、それを全うしてきた。それが宮崎駿の生き方だった。しかし彼は、それでいいのかと葛藤しながら、その生を生きてきたのだ。私はこう生きてきた。こう生きるしかなかった。しかしそれでよかったのか。そして、君たちはどう生きるか?

それが、宮崎駿が人生を賭けてきた、僕たちへの問いかけだったのだろうと思う。

*1

偶然にも先日は村上春樹が『壁とその不確かな街』を刊行した。村上春樹もまた、この現実とは異なるパラレルワールドを描き続けてきた作家だった。彼がその最期かもしれない長編大作のなかで、ある意味では宮崎駿と同じように、過去の自作品へのセルフオマージュを繰り返しながら、そのオマージュの中心でもあった『世界の終わりとハードボイルドワンダーランド』でパラレルワールドに残ったのとは違い、今作ではパラレルワールドから脱出するという物語を描いたことは驚いた。

戦後の日本で、世界に通用した二人の作家が、奇しくもその締めくくりをそのような思想によって閉じようとしたことは、新しい世代への問いかけがいかに真摯で重要なものであったかを思わせる。

僕たちはこれからどう生きるのか。その大きな二つの問いかけを受け取ったように思う。

*2

もうひとつ付記しておくとすれば「母」の問題だ。言うまでもなく、最も表面的な今回の映画のテーマは「母/母性」の問題だ。これについては、かなり深く掘り下げる必要があり、僕自身の思想の問題にも関係するので、改めてどこかで書けたらと思うが、今回はほとんど速記的に映画の表現と構造についてだけ書くことにした。

■追記

今月号の『新潮』に「宮﨑駿「君たちはどう生きるか」考──戦後と虚構、そして複数の母たちへ」を寄稿しました。

— 下西 風澄 (@kazeto) September 8, 2023

note記事をベースに大幅に加筆して「宮崎駿における母」の問題を書きました。70枚の長い論考で苦労しましたが、よろしければご覧ください。 pic.twitter.com/KNDMDEEqMX

今月号の『ダ・ヴィンチ』(宮﨑駿『君たちはどう生きるか』特集)に「ぼくたちは宮﨑駿を愛せるか」という短い文章を寄稿しました。初めて映画館で『もののけ姫』を観た小学生の時の記憶から書きました。 pic.twitter.com/rugCzQKB02

— 下西 風澄 (@kazeto) September 8, 2023

※メールマガジン「下西風澄 patron community」

※執筆:kazeto.jp

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?