『ペンの話』 (もはや需要のかけらもないマニアックな世界)

数日前、noteに投稿されていた漫画家・梅熊大介さんの

「トーンのお話、ちょっと補足。」を面白く読ませていただきました。

漫画家なら誰もが重宝していた「スクリーントーン」の技術や、

今では消えつつある「トーン」のお話もされてました。

そういえば「ペン」も、デジタル作業が主流になりつつあるマンガ界で、

過去のものになりつつあります。

ペンとは長い付き合いでしたが、思い出した事もあって・・・

忘れない内に、失礼ながらここに吐き出しておきたいと思います。

一般の方々にはそれこそ興味さえ持たれない大昔のマニアックな話ですが、

自分でも忘れそうな、もはやどうでもいいような話を少々、、

昔の漫画家の皆さんは、それぞれの好みで様々なペンを使ってました。

Gペン、スプーン(カブラ)ペン、丸ペン、スクールペン、etc・・・

しかもメーカーによって同じペンでも特性が違います。漫画家は自分の

愛刀を求めるようにペンを探し、やがて「愛ペン」を定着させるのでした。

漫画界に「劇画」が登場し、さいとうたかお先生の『ゴルゴ13』が

注目されていた頃、全国から東京に集まっていた漫画、特に「劇画」

志望者にとって、主流は『Gペン』でした。

Gペンにも、好みによって「タチカワ支持」と「ゼブラ支持」の二派に

分かれていました。(タチカワは硬質で、ゼブラはやや軟質な印象です。)

さて、私がこの記事で書こうとしていることは「ペンの特性」ではありません。「Gペンの技術」についてです。(さぁ、読者が去ってゆく!・・・笑)

私は当時(もう50年も昔のことです)、桑田次郎先生のアシスタントでした。先生が下描き、顔と頭にペン入れした原稿を受け取り、私が体と背景に

ペン入れするという流れでした。

使ってるペンは主にGペン(ゼブラ)でしたが、背景の斜線にはスプーンペンも使います。 さて、私の友人だった伊藤の先生が池上遼一先生で、助っ人に呼ばれて池上先生の所でも仕事をしたことがあって・・・

そこで気がついたことがあります。桑田先生と池上先生は「Gペンの使い方が違う」ことでした。(ちなみに池上先生はタチカワのGペン)

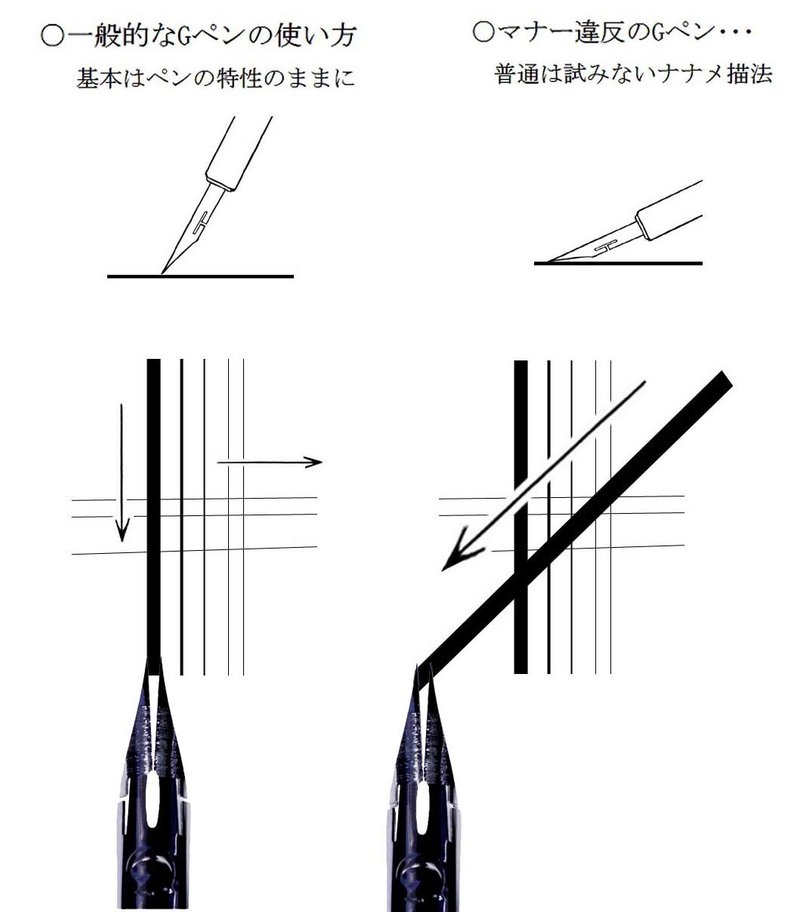

説明が難しいのですが、一般的に劇画プロダクションの仕事場では、

「カリッカリッ!コリコリッ!!」と、ペン入れの音が賑やかに飛び交っています。誰しもの中指には、競うように大きなペンダコが出来ているのも常識です。そして、桑田先生と私の職場では、ペン入れの音は静か・・・なのです。魔物に取り憑かれたような斜線地獄のようなペン作業にも関わらず・・です。 そして・・私の指にはペンダコがありませんでした。(流派を名乗るとしたら・・・『無音流』。秘技『音無しのペン』?・笑)

さて、池上先生は王道ともいうべき「正しいGペンの使い方」でした。

ややペンを立てて、原稿に切り込むように・・Gぺんの正しい方向性を守って作業していました。 そしてその方法は、ほとんど全ての漫画家(劇画家?)にとってあたり前の技術であり鉄則でした。

私も池上先生の職場で、正しいGペンの使い方にも慣れつつあったのですが・・・最終的には、Gペンに関わらず、桑田先生流(たぶん)のペン技術に回帰しました。特に先生に教わった訳ではなく、むしろ自分で発見した方法です。 まず、基本的なGペンの使い方ではありません!(笑)

細かい描写の時以外、ペンはかなり寝かせて使います。(ペン軸の突端が手の甲の親指の付け根に付いているくらい)

その方法ですと、ペンを立てて使う筆圧よりも力を必要としません。

(ペンダコができない理由?)

常識的にタブーな方向にもペンを走らせます。

斜め、時には上に向けても(これは原稿にペンが刺さるので、普通・・ありえません!)

どうしてそんな方法がとれるのかというと、ペンで原稿に切り込むのではなくて、原稿にペンを浮かせるのが基本だからです。

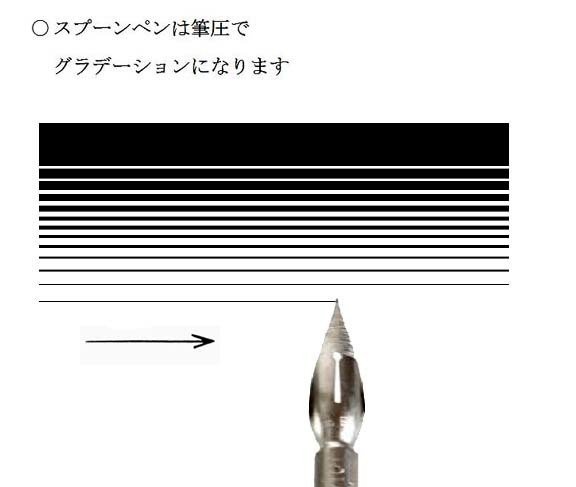

このことは、斜線を使う場合のスプーンペンでも同じです。

私が見つけて、後に桑田先生も模倣した技術ですが・・・

ベタの位置から順に太い線から細く、やがて消えゆく線までグラデーションのように描写します。(短い距離から長い距離まで同様です)

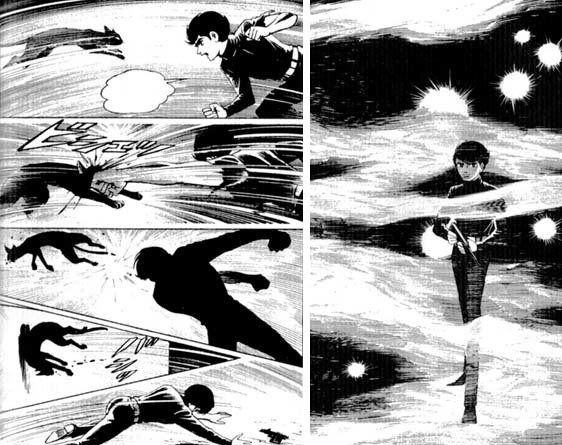

↓その当時の『デス・ハンター』(平井和正・原作、桑田次郎・漫画)

・・顔と頭以外は私のペンです。)

劇画界の背景処理の一般的なGペンの流線は、切れ込むように流れます。

桑田先生の原稿でも同じような手法も使いますが、大きく違うこともありました。以前、投稿した記事から転記します。

○「横切る線にホワイトを想定しない」

・・・意味が通じないと思うので説明するが、例えば斜線が飛び交う

背景の中に交差する1ミリか2ミリ程度感覚の動線が入っていたとする。

その場合、常識的な処理は・・・重ねて描き、後に動線部分にホワイトを

入れて処理するのであるが、、先生と私の試みは違っていた。

先に1ミリ程度の動線を描き(時には数本の場合もある)、そこに背景部分の斜線を描く場合、長い斜線でも動線の線にピタリと止め、1ミリの動線の先の線から延長し、さらに動線があっても同様に続ける。

しかも背景の斜線は、太い線から細い線に・・・筆圧を変えながら最終的には、原稿に触れるか触れないかの筆圧でほぼ透明に近い線(もちろん印刷では消えている)のグラデーションで描かれる。おそらく漫画界において、他には存在しない技法だったと思う。

(斜線のグラデーションの技法は私が始め、先生がマネする流れとなった)

ある意味、そんな無意味な職人的技法にも、桑田先生も私も競って挑戦し、

誇りを持っていたのである。

・・・なかなか意味不明な理不尽な手法ともいえます。

でも私達には、ピタリと止める技法に誇りを持っていました。(笑)

フリーハンドが基本でしたので、その描法はメカ描写にも有効で、その後の

自分の仕事においても多用し、雲形定規を使うこともありませんでした。

・・・以上、ペンと斜線について、私の経験を長々とお話させていただきましたが、当然、一般の方にとっては知る必要もない無駄話だったかと思います。大変、失礼しました。

今はもう、漫画もマンガとなり、Gペンなどなくともタブレットのペンで

あらゆる筆致も選べるデジタルな時代となりました。

過去に消え逝くペン技術の話など、もはや必要とする人もいないでしょうが、それでも・・・

昭和の漫画界の片隅には、こんな世界もあったのかと、雰囲気だけでも伝われば幸いです。 ありがとうございました☆ 最後にひとこと・・・アナログ・万歳!!

○おまけ

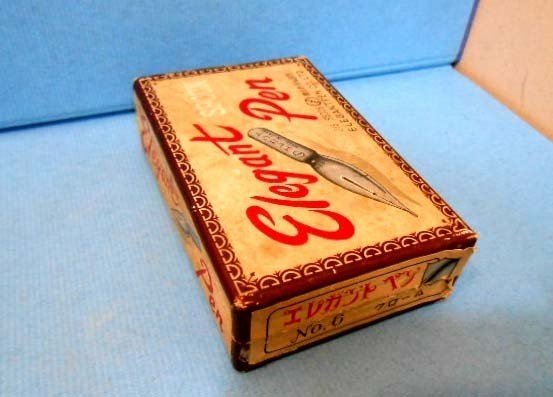

ネットでペンの画像を見ていたら、信じられないものを見つけました。

ヤクオフに出ていたのですが、私が桑田次郎先生のアシだった50年前、

すでに製造中止になっていた「エレガント・スプーン・ペン」です。

このペンにも大変お世話になりました。

本来のペンを立てて使うのではなく、寝かせて使う描法で信じられない程に、楽に太い線が引けるのです。他のスプーンペンでは代用できない特性でした。 奇跡のような特別のペンでした☆

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?