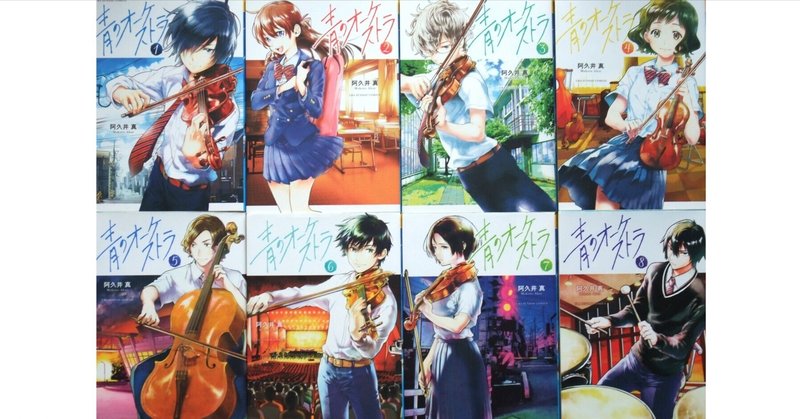

私が「青のオーケストラ」を好きな理由:追記(ネタバレあり)

以前の投稿で、私が「青のオーケストラ」の原作漫画にハマるまでの経緯を書きました。

https://note.com/kaz_domoto/n/n0696e05a5645

そこで、いくつかハマった理由を書いたのだけれど、ひとつ大事なことを書き忘れていたので、追記します。今回の投稿は、マンガワンにWEB掲載されている原作の最新話までを踏まえての内容になっていて、アニメ第2期で映像化されるであろう部分にも触れているから、ネタバレ・アリということでご了承ください。

「先の情報は、これっぽちも知りたくないよ!」という方は、現時点ではお読みになるのを控えていただければと思います。

(少し間隔を開けておきますね)

さて、私が「青のオーケストラ」を好きな理由のもうひとつは……。

作者・阿久井真先生の、ある意味、独特とも言える言葉の選び方が、私の感覚に合っていた、ということ。これについては、ステラnetの取材で直接先生にお伝えしたこともあります。

(こちらの記事 の「心情を深く探って、ようやく生まれた言葉たち」あたりをご参照いただければ)

例えば、登場人物たちが発したセリフの言葉に対する、ルビのつけ方とか。

第3曲「秋音律子」で、青野くんがりっちゃんに青野家の事情(父・龍仁が出ていったこと)を語った際に、りっちゃんが青野くんにかけた言葉「あんたの父親、ヴァイオリンとは関係無いと思う。」の「父親」に「それ」というルビが付いているんですよね。第37曲「くるみ割り人形」では、定期演奏会で「花のワルツ」を弾くハルちゃんが町井先輩との「木漏れ日の下の内緒話」を回想する場面、町井先輩のセリフ「見られるといいなぁ、小桜さんの『花のワルツ』」の「花」に「さくら」というルビが振ってあったり。会話する言葉の意味合いがちゃんと表現されていて、細部まで神経が行き届いているなぁ、と感じました。

(少し話が逸れるけど、これをアニメ化する際に、脚本を書いた方たちは、すごく困ったはず。文字放送のようには、セリフの漢字表記を見せられないからね)

そして今さら語らなくても、とは思うのだけれど、劇中に登場している味わい深いセリフの数々ときたら! 第22曲「歩み寄る」では、青野くんが周りの音とどう合わせるのか悩んでいるときに、「そのバラバラが一つになる瞬間が…、たまらなく気持ちいいんだけどね。」と想いを語ってくれた町井先輩の言葉とか。第33曲「夜風」で、花火大会の夜に、佐伯直に対する挫折感を明かしつつも「そうやって積み重ねてきた『色々』ってヤツはさ、多分…、ちょっとやそっとじゃ崩れないんだよ。」と語ってくれた山田くんの思い出話とか。そして第62曲「合唱練習」で、自分が小さいころの楽しかった記憶も忘れてしまうことに感傷的になっている佐伯に、鮎川先生がかける「そういう忘れていったものこそ…、今の自分の血肉になっているんじゃないか?」という示唆とか。含蓄ありますよね?

それらが生み出されるまでの苦労は、当然、生半可なものではなくて。先生が話されていたように、その人物に「潜って、潜って」紡ぎ出された言葉たち。だからこそ、胸に響いてくるのではないかと思っています。

改めて思うのだけれど、登場キャラクターの数だけ人生を生きているとしたら、それはものすごくしんどいことだという気がするし、一方でものすごく濃密で充実した時間なのではないか、と。その片鱗を味わえるから、私は「青のオーケストラ」という作品が大好きなのだと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?