なぜ本の問題集サービスが、作家を救うのか?

株式会社BooQsと、そのサービス「BooQs」のミッションは、『読者に新しい価値を提供しながら、作家を救うこと』です。

そのためにBooQsが最終的に目指しているのは、『世界最大の本の特典サービス』です。

しかし現在のBooQsは、『本のオンライン問題集サービス』であると人に紹介しています。

ここがどうにも、人に話してもすぐにはご理解いただけないようです。

「なぜ本の問題集サービスが、作家を救うことにつながるのか?」

この記事では、BooQsの哲学と戦略を語りながら、この論理的飛躍が飛躍ではないということを、なんとか説明したいと思います。

挨拶:Ifの自分を救うために、起業した。

まずは、はじめまして。

株式会社BooQsの代表取締役で、BooQsという『本の特典サービス』を開発している「かわんじ」こと相川真司と申します。

軽く自己紹介から入りますと、僕は数年前まで漫画家を目指しておりまして、週刊少年ジャンプで漫画賞をとるくらいには、本気でやっていました。

ただこのあと述べていきますが、現代は、専業作家にとってはとても苦しい時代です。

幸い、僕には絵の才能がなかったので、今はプログラマーとして、作家を救うためのWebサービスを開発し、先月2月に株式会社を設立しました。

『もし僕がそのまま作家を目指していたら、どういうサービスが欲しかったか?』

僕がプロダクトを開発する上で、いつも考えていることです。

僕は、ifの自分を救うために起業しました。

それがなぜ、『本の問題集サービス』なのか?

この記事では、それを順を追って説明していきます。

出版不況をどう乗り越えるか?

作家が生計を立てるためには、お金が必要です。

しかし現代では、作家の収益源である本が、年を経るごとに売れなくなっています。

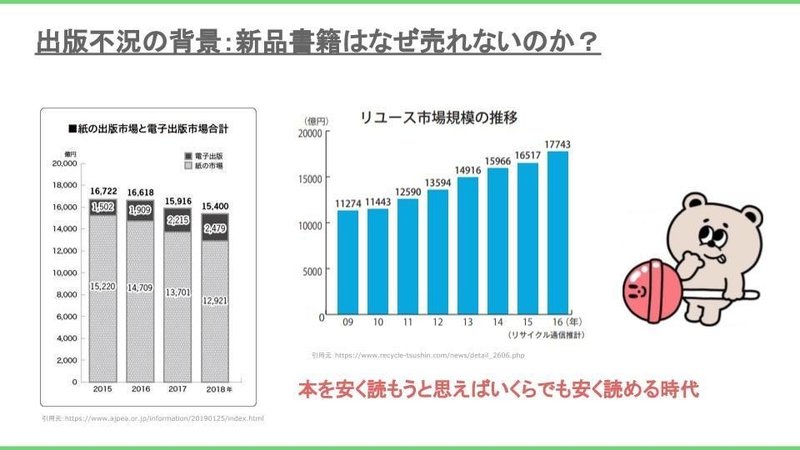

20年前に比べて、本の売り上げはなんと『半分』になっています。

いわゆる『出版不況』です。

どうして本が売れないのか?

出版不況には、色々と理由が考えられます。

その1つとして象徴的なデータをお見せすると、書籍の市場の縮小に反比例して、リユース(中古品)市場は伸びています。

市場規模でいえば、2016年を機に出版市場とリユース市場は完全に逆転してしまっています。

きっと読者の方々の中で、Amazonやメルカリやブックオフで、一度も古本を購入したことがないという人はいないと思います。

あまり知られていませんが、『本は定価から値下げできない仕組み』になっています(再販売価格維持制度)。

インターネットによって簡単に最安価を検索できる時代では、わざわざ古本より高い定価で新品書籍を購入する、というのは難しくなってきています。

しかし、意外に知られていないことですが、古本を購入しても作家や出版社には1円もお金は入りません。

新古書店など例外はありますが、本が売れても中間業者だけ儲かって作家にお金が入らないという点で言えば、古本は海賊版と同じなわけです。

ただ勘違いして欲しくないのは、僕はリユース市場を責めているわけではないということです。

僕もお金がないのでよくAmazonやメルカリで古本を買いますし、この時代の流れは不可逆的で、仕方がないとさえ考えています。

僕がBooQsで目指しているのは、『この時代の流れの中で、作家をどうやって生活させるか』ということです。

音楽業界は、CD不況をどう乗り越えたか?

そのヒントは、音楽業界にありました。

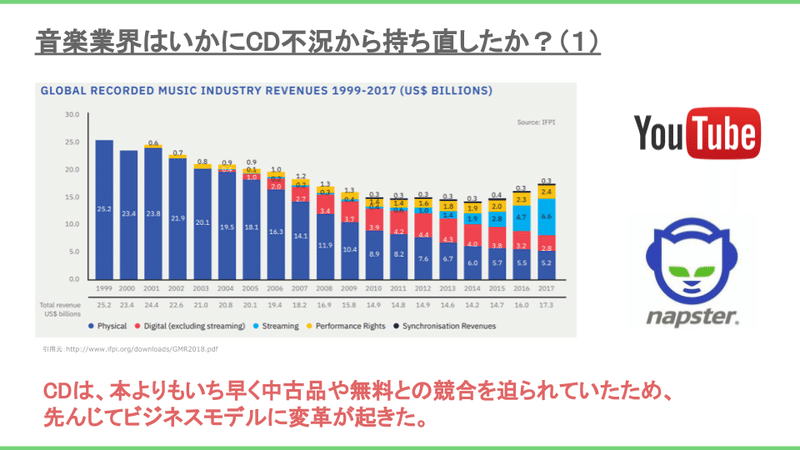

音楽業界にも『CD不況』というものがあり、本と同じように、アーティストの収益源であるCDが売れなくなっていました。

またCDも「定価から値下げできない」など、出版不況と構造は似ています。

出版不況では、20年間に売り上げが半分になったことを紹介しましたが、CD不況はそれよりも深刻で、20年間になんと売り上げが『5分の1』まで減っています。

CD不況の主な原因は、Napstarのようなデータ共有サービス、Youtubeのような動画サービスといった、『音楽を無料で聴けるサービス』でした。

とくにYoutubeは議論を生みながらも、合法的なサービスとして急速にインフラ化したために、音楽業界はいやが応にも産業変革を求められました。

音楽業界は、出版業界よりもいち早く、環境変化に対応せざるを得なくなったのです。

音楽業界はいかに復活したか?

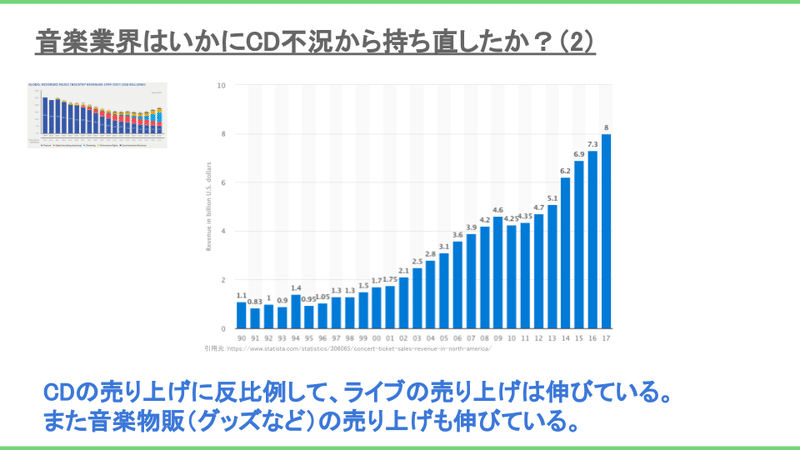

サブスクリプションサービスは、音楽業界の救世主としてよく知られていますが、実は多くの人々に知られていない救世主がいます。

それは『ライブ』です。

ライブの売り上げは、CD不況と同時期に、6倍以上まで伸びているのです。

「代替できない体験」に、人はお金を払う。

この音楽業界の復活から、僕はある仮説を持ちました。

人々は「CDを聞く」という簡単にMP3データとしてコピーして味わえたり、中古のCDでも味わえてしまう『代替できる体験』には、お金を払わないが、『ライブ』など、コピーも中古にもできない、そこでしか味わえない『代替できない体験』に対しては、まだまだお金を払うということです。

代替されるものは、すべて価格の勝負に巻き込まれます。

体験が代替できてしまい、定価から値下げできないCDよりも、海賊版や中古品が売れてしまうのは仕方がないことです。

しかし、もし体験が代替できないのであれば、価格の勝負から逃げられます。

『代替できない体験』ならば、定価でも、ユーザーは買ってくれるのです。

日本でいうと、『AKB商法』などがこの仮説の良い証明になっていると思います。

CDを聞くという体験は、リサイクルショップやYoutubeで代替可能です。

しかし、CDについてくる『握手券』という価値や『握手会』という体験は、リサイクルショップやYoutubeでは代替不可能です。

そして、代替不可能な体験と紐づいた代替可能な商品は、代替不可能になります。

ブックオフに行けば二束三文で買えるはずのCDを、『定価』で驚くほどの枚数売り払い、オリコンチャートの上位を独占したのがAKB48であったことは、決して偶然ではないのです。

海賊版を使うユーザーも、お金がないから海賊版を使うわけではないのです。

安価な代替商品が目の前にあるから、経済合理性という資本主義の教義に従って、海賊版を利用してしまうだけのです。

その証拠に、たとえば漫画村が閉鎖されたあと、漫画の売り上げや、他の漫画サービスの利用者が増えたという事実があります。

もし、中古品にも海賊版にも代替されない価値を提供できれば、たとえ海賊版利用者であっても、代替されない体験にお金を払うのです。

たとえ定価であっても、それを買ってくれるのです(そして作家にきちんとお金が入るのです)。

作家を救うプラットフォーム

僕は、音楽業界のような変革は、出版業界にもすぐそこまで来ていると考えています。

しかし出版業界には、音楽業界のような『代替できない体験』を売る仕組みがありません。

だから僕は、この音楽業界の変革をもとに、作家を救うために、中古品にも海賊版にも『代替できない体験』を売る仕組みをつくろうと考えました。

それが僕の開発している本の特典サービス『BooQs』なのです。

『特典』という言葉は、CDに付属するライブのチケットのように、「中古品でも海賊版でも手に入れることのできない価値」という意味で使っています。

BooQsのビジネスモデル

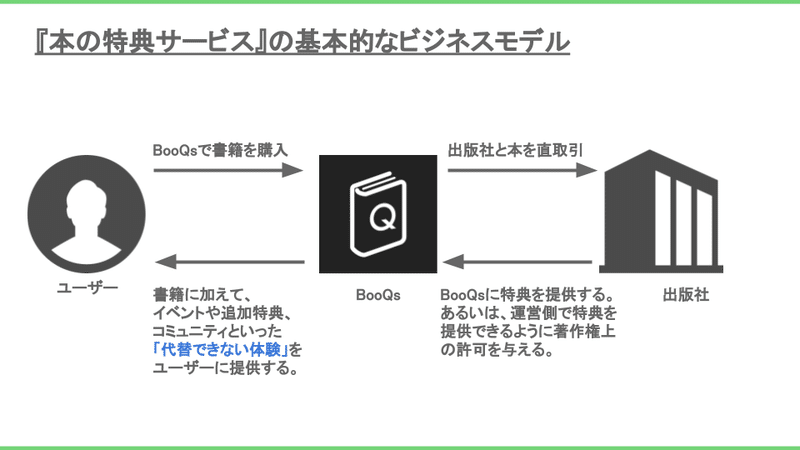

BooQsのビジネスモデルはシンプルです。

BooQは、『BooQsで書籍を購入してくれたユーザー』に、『代替できない体験』を特典として提供します。

あるいは『新品で本を購入したことを証明してくれたユーザー』に対して、『代替できない体験』を安価で販売します。

前者の主な利益は、『本の売り上げ』で、後者の主な利益は、『代替できない体験』の売り上げ(特典料)です。

『代替できない体験』とは、

たとえば、購入者限定で参加できる著者イベントの参加権であったり、強いDRMをかけた追加コンテンツであったり、著者や読者と交流できるファンコミュニティであったりします。

コミュニティの中で、著者が数量限定のグッズなどを販売することも『代替できない体験』になるでしょう。

音楽業界がCDを売ることを諦め、ライブから収益を上げるモデルに転換したように、出版業界も、本を売るよりも、そこから派生する二次消費を考えるべきです。

そして作家がきちんと自分の作品にお金を払ってくれるコアなファンと関係値をもち、コアなファンによる、本以外の総合的なコンテンツによる『小さな経済圏』をつくっていけば、何もかもコピーされてしまう21世紀においても、作家は自分の作品で生き残れるはずです。

僕がBooQsで最終的に目指しているのは、『古本や海賊版に負けない作家の経済圏』をつくるための、プラットフォームです。

理想を叶えるための戦術としての『本の問題集サービス』

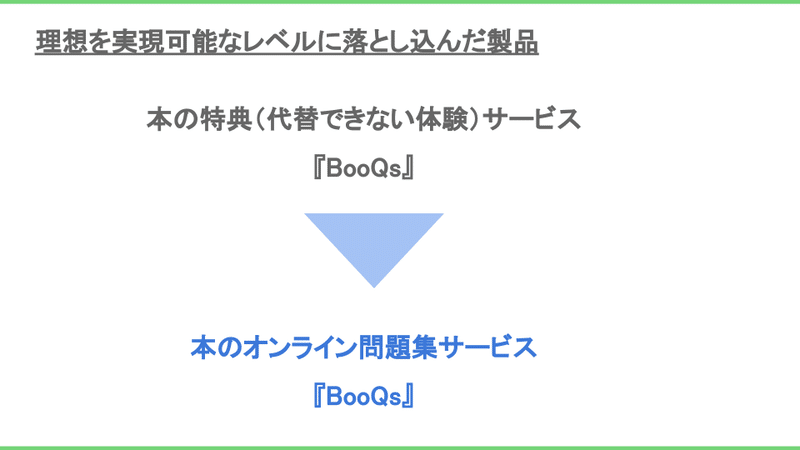

この理想は戦略であって、スケールした先にある景色です。

この景色にたどり着くためには、祈りではなく、具体的に世の中で通用する戦術が必要です。

僕が最終的に目指しているのは、『本の特典サービス』です

だからこそそのための戦術としてまずは、『本のオンライン問題集サービス』と自身を定義して、英語や資格の参考書の学習市場を独占することを目指します。

Amazonは、今では世界最大の通販サービスとして知られていますが、一番初めは『オンライン書店』として自身を紹介していました。

しかし、Amazonも自身を『オンライン書店』と定義しているときからも、目指していたのは『世界最大の通販サービス』でしたし、その本質的な部分は昔から今も変わっていません。

BooQsも、今は「本のオンライン問題集サービス」と自身を定義していますが、これは最初のターゲットにサービスの内容を伝えやすくするために表現を変えただけで、本質的には『本の特典サービス』と同じなのです。

つまり、本のオンライン問題集サービスも、『新品で本を購入してくれたユーザーに、『代替できない体験』を提供する』というビジネスモデルが根幹にあるのです。

『本の問題集サービス』としてのBooQs

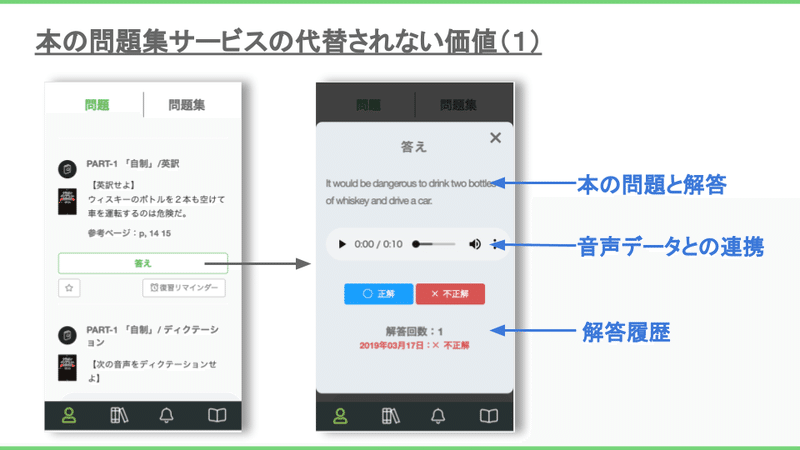

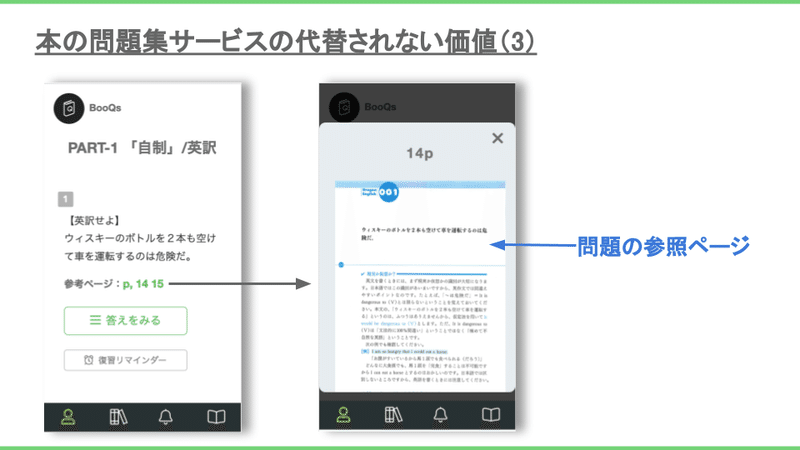

「本のオンライン問題集サービス」としてのBooQsは、非常にシンプルな仕組みとなっています。

BooQsから本を購入してくれた人に限定で、『本の問題の解答』を提供します。

この仕組みが、ユーザーにとってどんな価値になるのか?

その1つは、『本の問題を解くことで、その本に対する自分の理解度を確かめられる』というものがあります。

この問題を解くことの効能は、「確認テスト」のような名前でよく知られています。

しかし、問題を解くことには、もう1つほとんど知られていない学習効果があります。

それが『テスト効果(Testing effect)』と呼ばれるものです。

テスト効果とは、『テストをなんども解くことで、テストの内容が記憶に残る』ことを表す心理学の専門用語です。

BooQsは、このテスト効果を利用して、『本の問題を解いてもらうことで、本の内容を効率的に記憶に定着させる』ことを目指しています。

BooQsは、『効率的な本の学習サービス』です。

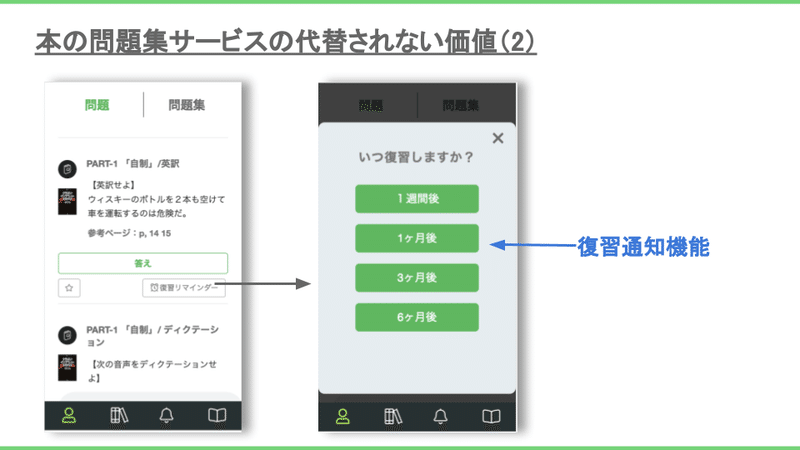

ユーザーが『本の問題を解く』と、自動で『復習リマインダー』という機能が設定されます。

これは心理学的に効果的なタイミングで、自動で問題の復習を通知してくれる機能です。

復習時、問題に正解すれば、自動で復習の間隔を拡大して復習リマインダーが設定されます。

一方で、復習時に問題に間違った場合には、前回と同じ復習の間隔で復習リマインダーが設定されます。

今までこうした復習予定の設定は、自分でカレンダーなどに記録して行かなくてはならず、大きな苦労でした。

その苦労を自動化して楽にしてくれるのが、この『復習リマインダー』なのです。

BooQsは、『本の問題』と『復習リマインダー』によって、本の効率的な学習をサポートします。

『本の問題集サービス』の代替できない体験

さて本題は、『作家が生き残るためには、「古本や海賊版に代替できない体験」を売るしかない』ということでした。

そしてBooQsが最終的に目指しているのは、『本の特典サービス』という『古本や海賊版では代替できない体験を提供するサービス』であるということでした。

実際、ここまで説明した(また下の画像で示す)『本のオンライン問題集サービス』の仕組みは、中古本や海賊版では代替できません。

なぜなら「本の問題」というコンテンツが、コピーできない「ユーザー」やコピーが難しい「システム」に強く結びついているからです。

AKB48がCDを、握手会をつけることで定価で膨大な枚数を売ったように、代替不可能な価値に紐づいた代替可能な商品は、『代替不可能な商品』になります。

BooQsの『本の問題集サービス』は、古本や海賊版では代替できません。

そのためAKBのように、『本の問題集サービス』を新品書籍の購入者限定で提供すれば、新品書籍は代替不可能な商品になります。

そして、新品の書籍が売れれば、古本や海賊版が読まれても1円も作家に入らなかったところが、『きちんと作家にお金が入る』のです。

だから僕は、作家を救うために、本の問題集サービスを開発したのです。

ご理解、いただけたでしょうか。

出版に革命を起こす仲間を募集中!!

BooQsに興味を持たれた方、ぜひ Twitterの @kawanji01 までDMをください。

あなたの貴重なお時間をいただき、ありがとうございました!