木育と木づかい運動

木育とは

先日、あるテレビ番組の収録で、「木育とは、何ですか」と問われたことがありました。

「木に触れ、木を学び、木と暮らすこと」と、大人にも子供にもわかるように一言で説明することはなかなか難しいことでした。

いつも主張していることでしたが、改めて問われてみると即座に答えることができませんでした。やはり自分のなかでまだ十分に消化、吸収しきれていないとの反省があります。

これに限らず、根源的な問いほど簡潔に答えるのが難しいのではないでしょうか。「人生とは何か」と問われて、一言で答えられる人が少ないのと似ています。ちなみに近頃流りの「チャット GPT」で木育について問答してみましたが、森林環境教育との重複や違いを明確にはできませんでした。木育に関する世の中の情報が十分でなく、まだ定着していないのかも知れません。

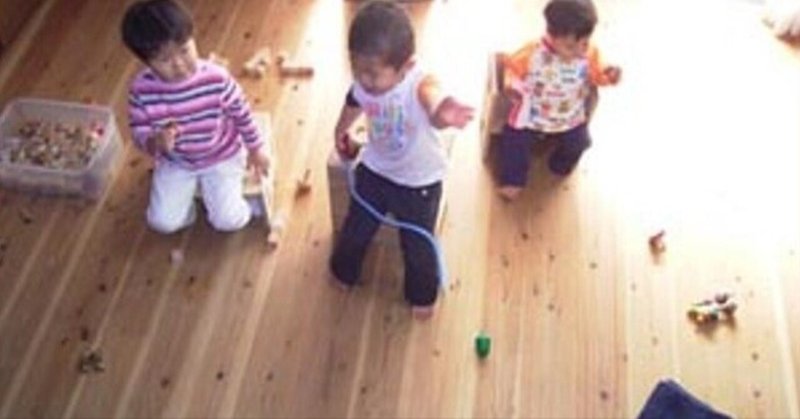

木育はそもそも北海道の子育てママ達のグループが提唱し、発展した運動でした。子供の成長に木のおもちゃが役立ち、木のある暮らしが良いことを実感したお母さん達の子育て体験が原点になっています。

平成17年(2005年)に林野庁が「木づかい運動」とペアで「木育」を取り上げたのを契機に、全国的な活動となりました。以来、木のおもちゃに触れるイベントやシンポジウム、木工教室、森林での体験学習が各地で頻繁に開催され、この運動が徐々に拡がっています。木のおもちゃ美術館や木育広場などの木育施設が全国に開設され、行政はもちろん、木材関連団体、NPO法人、企業のボランティア活動などの参加で、市民やママさんグループとの幅広い連携も見られるようになりました。

また、最近では地元の木を使って木育グッズを作ったり、販売したりする企業も増えています。木育に関わる企業にもメリットがあり、木育グッズを買った市民や子供達もうれしく、そして社会や環境にもプラスになるという「三方良し」の取り組みが、木育を長く続けるうえで大事です。

木づかい運動

一方、木づかい運動は、日本木材学会が主宰した「日本の森を育てる木づかい円卓会議」が提言した「木づかいのススメ」が原点となりました。この提言は、学会が主催し、企業、消費者、研究者が連携した提言でした。つまり、経済界と市民、学会が、「国産材の利用推進を通じて山(環境)の保全を図る」という共通目標に向けて論議し、「木づかいのススメ」を公表したのです。

提言書は市場経済での国産材の取引や流通拡大の具体的な仕組みを考え、「売り手」と「買い手」に働きかけています。木材や木製品の「作り手」である木材関連業界とは距離を置きました。そして、理念形成に必要な森林学、木材学、環境経済学から3名の学識経験者を選び、そのほかは経団連、経済同友会、商工会議所などの経済団体、環境教育や市民団体、マスコミなどから10名の有識者にお願いして、議長(木材学会長)を加えた計14名で円卓会議を構成しました。円卓会議の目標は、国産材の持続的な利用に向けて、理念を構築し、消費者や企業、マスコミに呼びかけ、関係省庁に提言することでした。なお、円卓会議の発足に当たっては、幅広い人脈をもつ林野庁のMさんが事務局を引き受け、大活躍してくれたので大変助かりました。

2004年秋、円卓会議は提言書「木づかいのススメ」を取りまとめて公表し、前田直登林野庁長官(当時)に手渡しました。提言書冒頭では、発展途上国における森林破壊やわが国の森林荒廃を改善するために、国産材の循環的利用を推進すべきであることを強く訴えました。また、この取組について消費者、企業への提言、広報・普及活動のあり方、行政に向けた具体的提言をおこない、作り手、売り手、買い手が互いに協力、連携して行動を起こすこと、国民運動として取り組むことを提唱しました。

熱帯域での森林破壊のイメージが残っていて、森林伐採を環境破壊に短絡的に結び付ける風潮がまだ根強い時代でしたが、幸い、この提言はマスコミ等を含めて世の中に広く受け入れられました。2005年2月に京都議定書(1997年採択)が発効し、気候変動と地球温暖化の抑制に向けて温室効果ガスの排出削減の取り組みが注目され、森林や木材の炭素吸収源としての役割が認められたことも追い風となりました。提言書公表の翌年(2005年)には、政府が木づかい運動を施策として起ち上げ、10月を木づかい月間、同8日を木の日と定めて、木づかい運動を推進して現在に至っています。

以上の経緯からわかるように、木育はボトムアップ的で、感性の世界からスタートしたのに対し、木づかい運動はトップダウン的に理念の世界から始まったものです。国民運動として一対で取り上げられたのは、「地元の木を使って、森を守ろう」という運動にまことにふさわしいものでした。

写真提供:S.Fujita

参考文献

川井秀一:国産材の持続的な利活用に向けて-日本の森を育てる木づかい円卓会議と日本木材学会50周年事業の概要-、山林、 No.1449、2-8 (2005)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?