フランスの先生と交流!にじぷく(日本福祉大学セクシュアルマイノリティサークル)について

これは、フランスのジェンダー・セクシュアリティ研究者を招いた交流会に参加した際のプレゼンテーションスライドの日本語版です。

たくさんの人に向けた講演会のようなものではなく、フランスの先生2名・日本の先生2名・かとりとえび、の6人でわいわいおしゃべりしました。

(翻訳アプリでなんとかコミュニケーションをとっていた感じです)

フランスの先生はアニメがとっても好きなようなので、前座としてフランスのアニメの紹介をしたのちに、

かとりとえびがどんなセクシュアリティでどんなパートナーなのか

にじぷく(日本福祉大学セクシュアルマイノリティサークル)がどのように作られどのような活動を行ってきたか

について、(元)学生の取り組みとしてお話しました。

その様子をご紹介させていただきます。

はじめに

モランって知ってる?

白いウサギがモランで黄色いひよこがピウピウです。

ふたりのうちだと、えびがモランでかとりがピウピウって感じ。雰囲気が伝わったらうれしいな。

たぶんだけど、「ミミタラピー」が「いいこと思いついた!」で、「カパティ?」が「どこ?」って意味だと思う。そんな感じでだんだん言葉がわかってくるよ。

話題提供

自己紹介

フランス(というか海外)にはXジェンダーという言葉がないみたいだから、ノンバイナリーで男女どちらでもない、と紹介しました。

女性用トイレでも男性用トイレでも「間違ってますよ」と言われた経験があるのでちょっと困ってて。でも、他者から見て、男女どちらにも見えるような姿でありたいとも思っています。

男性ホルモンは入れてなくて、黄体ホルモン剤で生理を止めてる。それが自分にとっての身体違和の治療の一つかな、って。

恋愛対象は「可愛らしい人」と表現したけれど、フランスの先生方には思ったように伝わらず。美しい/可愛いってちょっと違うよね、日本の「可愛い」って独特かも、って。

「女装が似合う人が好き……?」と言ってみたけど伝わってないかもしれない。可愛いって何だろうな。

顔はぼかしてあります。

「えび」は日本語でシュリンプという意味なので、誤翻訳があったらすみません。

私はにじぷくでも、友達との間でも、自分のセクシュアリティを話したことがないです。

それは性的指向やジェンダーアイデンティティがわからないとか迷っているとかではなく、私の状態を完璧に説明する言葉が世界のどこにもないと思っているから。

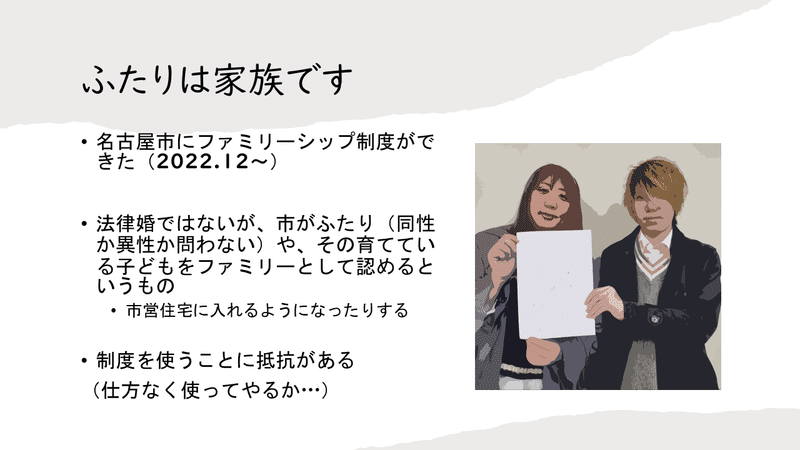

ファミリーシップ制度

かとりは婚姻制度自体に疑問を持っています。それってすべての人をハッピーにする制度ではないと思うし。

ファミリーシップ制度も同様、制度から漏れてしまう人(複数でパートナーになりたい人など)がいるので使いづらさがあるというか申し訳なさがあるというか。自分たちだけ幸せになればそれでいいって考えるの苦手なんだよね。

でも制度を利用させていただいたのには理由があってね……

かとりが入院したとき、医者が面会させてくれなかった。一緒に住んでいるのに!

今も賃貸住宅で一緒に暮らしているけれど、えびの名義の契約で一人暮らしのはずの部屋。だからばれると契約違反。

戸籍上の同性同士で住むことが禁止されている国ではないんだけど、家族ではない人との同居は管理会社の審査が通りにくい。だから、いとこ同士だと嘘をついて入居している同性カップルもいるらしい。

そういう問題はファミリーシップ制度である程度解消されるかもしれないよ。でもさ、家族という単位じゃなくてもその権利はあるべきだよね?

えび「ファミリーシップ制度の申請に行った時も違和感あったよね~。立会人が過剰に祝福してくる感じ。」

かとり「祝福されるために申請しに行ったわけでも、愛を確かめ合うために行ったつもりでもなかったからね。これは生活の向上のためにある制度であって、愛がなくても申請できるべきものだし、愛が前提として話が進んでいくのは変!不思議!って思っちゃった。」

ふたりともセクシュアルマイノリティサークルで代表を務めたわけで、その能力と経験は誇ることだと思っているから、履歴書に書くし面接でも言うわけだけど。

えび「私が言うと、マジョリティだと勝手に思われちゃって。当事者でもないのにすごいですねー、って。で、面接で結婚の話とかされる。」

かとり「自分は他者から見て明らかに当事者なので、権利にうるさい奴ってことになっちゃって、評価としてはマイナスになることも多かったかな。てか、厄介者という日本語をフランス語に翻訳したら”害虫”って出てきて笑った。」

にじぷく(日本福祉大学セクシュアルマイノリティサークル)

ここからは、学生の取り組みについて。

学生サークルがどう作られてどんな活動してきたかをご紹介します。

にじぷくは、居場所や学習の場というコミュニティとしての側面もあったし、大学に制度作りをかけあったり学生にセクシュアルマイノリティについて知ってもらったりという活動的な側面もありました。

LGBTの情報サイトを閲覧したかったのであって、出会い系サイトを覗きたかったわけではない。でも、a〇(通信会社)に規制されたし、ウイルスバ〇ター(セキュリティソフト)にブロックされた。

知ってはいけないことだと思ってきたのに、大学では伊藤修毅先生が授業で大真面目に性を語っているわけでしょ?信じらんないよね。これって学問として扱われるようなことだったんだ、って。

しかも授業受けた友達が「私もセクシュアルマイノリティだと思っていて悩んできた」とか「もっと知りたかった」と語る。

だから……

かとりは、学生に知る機会と場がもっと必要なのではないかと思ったわけです。

だから、セクシュアルマイノリティであるとかないとか関係なく、集まって考えてみようよ!って。

勉強会として、心理や教育の学部の人が多く来てくれる感じだった。

サークルの知名度が上がるにつれてだんだんとセクシュアルマイノリティ当事者が増えていって、新たに参加する人から「居場所」という役割を担いたいと要望があった。

今思うと、その人たちはどんなところを「居場所」と思っていたのかな……。

サークルのメンバー以外に情報と知識を届けたい。大学内を超えて、世界中に!と思ってた。10代のころ情報のなさに苦しんだからね。

この大学でセクシュアルマイノリティが生活しているということ、活動しているということを知ってもらうことが、誰かを勇気づけるだろうと思っていた。この世界のどこかにいる見知らぬだれかのために。

活動の様子

ここから先は

¥ 300

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?