代表的な上古刀

最近上古刀についてのブログを書いていたので、代表的な上古刀についても紹介します。上古刀は奈良時代以前の反りのない直刀を指します。

ただ上古刀といっても約400年位の期間があります。

3世紀半ば~6世紀末頃までを古墳時代、592年~710年の期間を飛鳥時代、710~794年を奈良時代と呼んでいます。

その時代毎に登場した有名な上古刀を紹介します。

①古墳時代(3世紀~6世紀)の上古刀

・金錯銘鉄剣(きんさくめいてっけん)

稲荷山古墳の礫槨(古墳の埋蔵施設の一つ)から出土した副葬品。

刀身表面に57文字、裏面に58文字の銘文が金象嵌で刻まれている。

471年にヲワケ臣という人物が杖刀人首として雄略天皇に仕えたことを示した事が分かる貴重な資料。

・双龍環頭大刀(そうりゅうかんとうたち)

大刀と書いて「たち」と読みます。

太刀のように反りがあるわけではなく直刀で長い物を指す。

柄頭には透かし彫で二頭の龍が向かい合わせで玉を咥えている様子が表現されている。

双龍環頭大刀は6世紀頃に朝鮮半島の新羅などの影響を受けて古墳の副葬品として登場したものであるが、こちらの双龍環頭大刀は龍の文様などから 7世紀頃の製作と推定されているとのこと。

・金銅荘環頭大刀(こんどうそうかんとうたち)

古墳時代末期頃の作と考えられている。高知県高岡郡の小村神社の社殿奥に秘められてきた伝世品。国宝。

②飛鳥時代(592年~710年)の上古刀

・七星剣(しちせいけん)

刀身に北斗七星が意匠されている刀をそのように呼ぶため、沢山の七星剣が存在。その為物によっては奈良時代のものもある。

有名な所で言えば四天王寺所蔵の聖徳太子の七星剣(国宝)が挙げられ、それは飛鳥時代のものとされている。

他には正倉院の呉竹鞘御杖刀、稲荷山遺跡の七星剣、大刀契の七星剣、一宮神社の鉄剣、三寅剣などが存在。

多くは直刀に北斗七星が金象嵌や銀象嵌されているが、両刃造の剣に象嵌されているものも。

破邪や鎮護の力が宿るとされ、儀式などに用いられた様子。

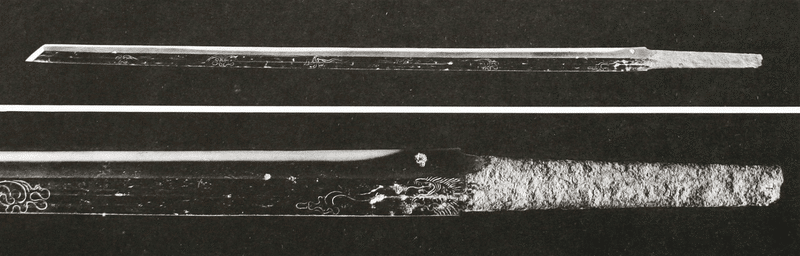

・丙子椒林剣(へいししょうりんけん)

同じく四天王寺所蔵で聖徳太子佩刀と伝わる7世紀頃の直刀。

「丙子椒林」の4文字が金象嵌で入っている事からそのように呼ばれる。

解釈は諸説あるものの、「丙子」は製作された年の干支、「椒林」は作者と解釈され、隋の時代に中国から伝来したとする説が一般的とのこと。

室町期より既に鞘などはなく、刀身のみの状態。

③奈良時代(710~794年)の上古刀

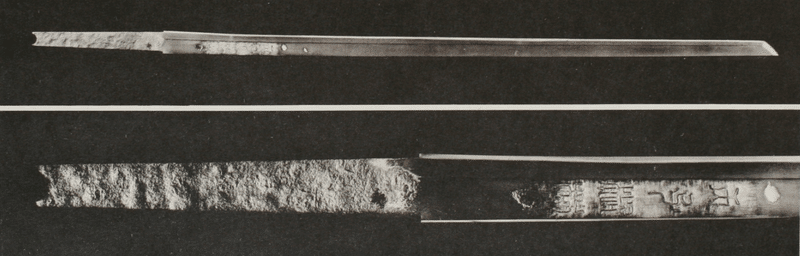

・水龍剣(すいりゅうけん)

8世紀の奈良時代に製作されたと言われる直刀。一説によれば聖武天皇の佩剣とも伝えられている。

重要文化財で明治天皇の愛刀でもあった。

「水龍剣」の号は明治期の金工である加納夏雄が製作した拵が由来。

尚刀身が若干内反りになっているが、これは明治時代に行われた再刃によるもの。

④終わりに

これらは有名な上古刀の一部ですが、これ以外にも上古刀は結構存在しており美術館などでも展示されているそうなので興味ある方は見に行かれてみてはいかがでしょうか。

錆身であったり、刀身がボロボロである事が基本なので興味ある人も少ないマニアックなジャンルかと思いますが、日本刀のルーツでもあります。

【展示紹介】七星

— 山鳥毛里づくりプロジェクト (@sanchomo_pj) March 25, 2022

剣相では「七星(北斗七星)」は最吉祥の印とされており、このモチーフのある刀剣は大変縁起の良い刀剣になります。

2階展示室では、こうした七星が金象嵌で施された刀剣を展示中です、ご来館の際には是非ご覧ください。 pic.twitter.com/rpU3nZdA3P

また上古刀の地鉄について絶賛される方も多く、とても興味深いです。

今日は知人のお刀の手入れを6時間かけてしました。何度見ても上古刀の地鉄は信じられないくらい綺麗なものが多くて驚きます。でもさすがに疲れた。 pic.twitter.com/XwLHEHFhZW

— 小池 哲 (@bizentakumi) November 24, 2020

手持ちの上古刀を研いで見たら…スゴい地鉄(^^) pic.twitter.com/o1UD7Jb5HK

— 刀剣研師 長岡靖昌 (@togishi_nagaoka) September 1, 2022

新刀剣男士が七星剣ということで、飛鳥時代かその前の古墳時代に作られた上古刀の写真をご紹介。

— 山田銀河の刀剣ツイッター(名古屋刀剣ワールド) (@gy_meihaku) March 28, 2022

古い刀でも地鉄の鍛えがしっかりあります。#新刀剣男士 https://t.co/UaZppwls5Q pic.twitter.com/i8w2k0FuTH

上古刀が展示される事があれば特に地鉄を良く見てみたいですね^^!

今回も読んで下さりありがとうございました!

面白かった方はいいねを押して頂けると嬉しいです^^

記事更新の励みになります。

それでは皆様良き御刀ライフを~!

よろしければ以下もご覧ください。

↓この記事を書いてる人(刀箱師 中村圭佑)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?