展示刀紹介①二代兼定(ノサダ) in小田急新宿

7/28~8/2(7/30は休)、小田急百貨店新宿にて刀展示ケースの展示会を行います。

それに際して、今日からそこで展示する刀を毎日紹介していきます。

是非展示会と合わせて記事を楽しんで頂ければ嬉しいです。

1振目は之定(ノサダ)の愛称で呼ばれている「和泉守兼定」です!

①「二代兼定(ノサダ)」について

有名なところだと「歌仙兼定」は二代兼定です。

室町時代に活躍した美濃伝の刀工で、末古刀最上作かつ最上大業物として評価されています。

同じく美濃の孫六兼元と双璧をなしていました。

当時から人気だったようで偽銘もとても多いようです。(本物の方が偽物よりも字が下手と言われたりと愛されていますよね。笑)

因みに兼定の中では二代と十一代が特に有名。

十一代兼定は土方歳三の愛刀でも知られていますね。

二代は兼定の定の字のウ冠の下を「之」のように切る事から、之定(ノサダ)とも呼ばれています。

初期銘は楷書の「兼定」で1493~1497年頃、之定銘になるのは1500年頃からになります。

そして1508年頃から「和泉守」と任官名を切るようになります。

今回紹介するのは之定の二字銘と思われるので、1500~1508年あたりの作でしょうか?

②姿

脇差(刃長55.9cm、反り1.6cm)

③刃文と地鉄

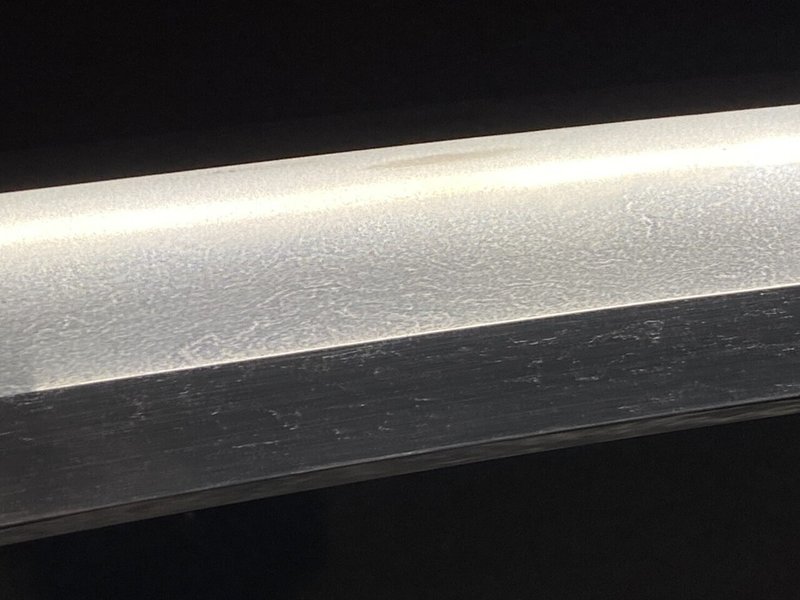

物打ちあたりには地沸が見てとれ、肌立ち気味な地鉄は地景の変化がとにかく楽しめます。茎は鑢目が残り、銘も鏨跡が分かるほど鮮明に残っています。

刃文は荒い沸が付く箇所があり、箱状の丁子も見て取れます。

きっと良く切れるので長く愛用されてきたんだなぁと、そして多くの所有者を守ってきた歴史が垣間見える脇差に思いました。

(いやぁ、それにしても変化が沢山あり長い間楽しめる。。鑑賞していたら夜遅くなってしまいました…)

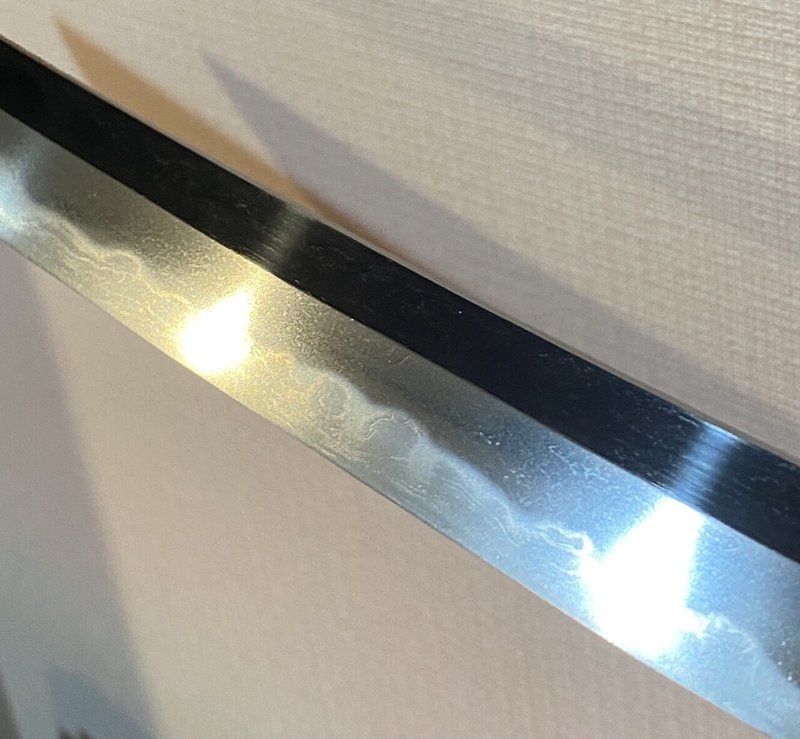

刀箱の「刃文ライト」での兼定の見え方↓

刀箱の「地鉄ライト」での兼定の見え方↓

④拵え

⑤終わりに

美濃というと白け映りとかよく言われますが、この脇差には見られない気がします。

また関物は個人的に匂い口が沈むイメージがあったのですが、この之定は刃が明るく地鉄も潤んでいて、イメージしていた関物とは良い意味で異なりました。

展示会では美術館と異なり、刀身までの距離がもの凄く近い(5~10cmくらい)ので、この機会にぜひ之定をじっくり見に来てください^^

展示会の詳細は以下をご覧ください。

今回も読んで下さりありがとうございました!

面白かった方はハートマークを押してもらえると嬉しいです^^

記事更新の励みになります。

それでは皆様良き御刀ライフを~!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?