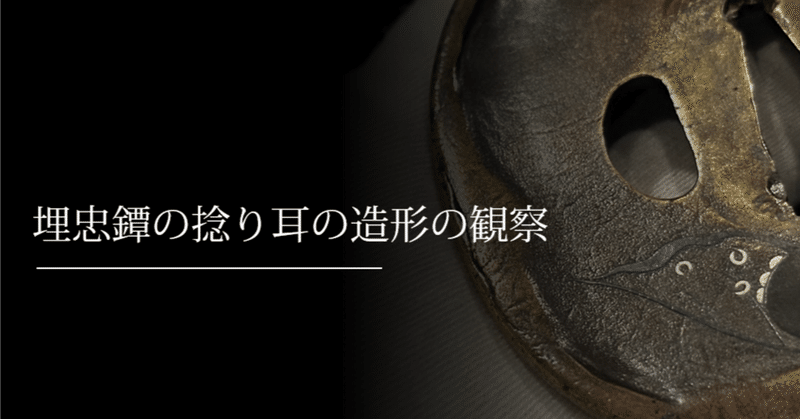

埋忠鐔の捻り耳の造形の観察

埋忠明寿をはじめとした桃山頃の埋忠鐔はこねくり回したような捻り耳の造形が特徴であり個人的にも溜まらないポイントの1つとなっている。

明寿などはここに更に薬品で表面を腐食させて皺を作る事で、陶器のような質感を生み出しており感嘆させられる。

更に細やかでブレの無い象嵌は見事という他ないわけであるが、とにもかくにもまずは耳の造形ありきに感じられる。

鎌倉期の古刀が今現在再現不可とされているように、この桃山期の埋忠明寿の技術もまた再現出来ていない至高の領域の分野の1つに感じられるが、今回はこの耳の造形部にフォーカスを当てて見たいと思う。

ここから先は

1,148字

/

25画像

このマガジンを購入すると過去記事も全て見れるようになります(単体購入記事以外)。初月無料なのでお気軽にご登録ください。

またまずは月に2~4回程を目標にここでしか読めないディープな内容も書いていく予定です。

このマガジンについて機能を探りながら出来そうな事をどんどんやっていくつもりです。読者限定の交流会(鑑賞会)などもやります。

刀箱師の日本刀note(初月無料!過去記事も読み放題)

¥600 / 月

初月無料

日本刀の奥深さや面白さ、購入するに当たって持っておいた方が良い知識などについて日々発信しています。 今まで820日以上毎日刀についての記事…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?