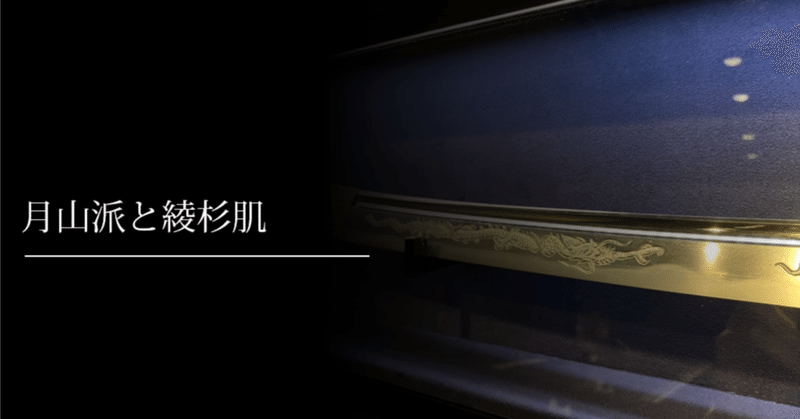

月山派と綾杉肌

綾杉肌は別名、月山肌とも呼ばれるように月山派に現れる肌模様を指します。規則正しい「波」が地肌に鮮明に現れるので、地景の中でもかなり特徴的で分かり易い事が特徴かと思います。

・綾杉肌はどのように出来るのか?

悠樂菴さんがカラー粘土を用いて綾杉肌の再現をされていますので、貼らせて頂きます。同様の事を玉鋼で行うと綾杉肌が出来るようです。

カラー粘土のワークショップ。ドンドン色々なところでやって頂きたいので、やり方、何方にでもお伝えします。

— 悠樂菴 (@gouyosihiro) July 17, 2022

慣れてくると綾杉肌も作れます。

柾目肌を作り、その後に鏨で軽く切り込みを入れて鍛錬すると、規則的にうねったような綾杉肌になるようです。#せきらじ pic.twitter.com/WFh50yqVPM

本日の富山刀剣研究会名刀鑑賞オフ。

— 悠樂菴 (@gouyosihiro) September 27, 2020

カラー粘土を用いて折返し鍛錬体験ワークショップでみんなで綾杉肌の再現を試みたなかで最も上手く出来た方のものです。

綾杉肌がどうやって出来るか?理解した上で綾杉肌の短刀を見ると何倍も深く理解できると思います。#刀剣 #富山 #日本刀 pic.twitter.com/uPzqtbdfQb

研ぎ師さん曰く、この綾杉肌は中々簡単には出てこず肌を美しく見せるのも大変なようです。

・月山派について

月山派は室町時代から始まるとされており、現在の山形県寒河江市や、隣接する西村山郡河北町谷地あたり(以下の地図位置)に居住していた月山鍛冶が武士や霊峰「月山」で修業する修験者などに刀を作り栄えた刀工集団とされています。

室町時代当初から綾杉肌は月山派の独自技術とされ、今日まで伝えられている事はある意味驚くべきことです。

とはいえ、この綾杉肌は室町時代の末頃には殆ど作られなくなり、板目に直刃や丁子を焼く者が増えたようです。

これを復興したのが、今の月山派の始まりともされている江戸時代末期(幕末頃)の月山貞吉。

貞吉ははじめ江戸に出て水心子正秀に学び、その後に大阪に移って一派を成します。

水心子正秀が古刀再現に努めていた事は有名ですが、そういった事もあってか、月山刀工は綾杉肌の作以外にも備前伝や山城伝、相州伝、大和伝、美濃伝など幅広い作刀技術を持っているようです。

そして貞吉の元に養子に入ってきた初代月山貞一とその子である月山貞勝が更に美しい綾杉肌を完成させたといいます。

そして貞勝の子が二代貞一を襲名して、後に人間国宝となります。

・月山派は彫物も凄い

月山派のもう一つの素晴らしさとして刀身彫刻が挙げられます。

これも幕末に活躍した月山貞吉から始まるもので、貞一に至っては18歳で龍と素剣を彫るなど同門の高橋貞次(人間国宝)と並んで彫り物の名手だったようです。

彫物の図としては、昇り龍、倶利伽羅、梅龍、梅樹、不動明王、梵字など伝統にのっとって信仰に基づくものが多いとされています。

また貞吉以降の月山派の彫は文様を深く掘り下げて、龍の鱗などは強く立てるなどの表現をしているとも聞きます。

そしてこれらの高い技術が、現在無鑑査刀匠である月山貞利氏とその息子である月山貞伸氏に受け継がれています。

この御二人の作はお守り刀展や現代刀職展など様々な展示会で見る機会があると思いますので、その際は是非歴史ある綾杉肌の妙味と彫り物の妙味をじっくり堪能してみては如何でしょうか。

最後に似たような名前が続き混乱していると思いますので。

「月山貞吉 → 初代貞一 → 貞勝 → 二代貞一 → 貞利 → 貞伸」です。

今回も読んで下さりありがとうございました!

面白かった方はいいねを押して頂けると嬉しいです^^

記事更新の励みになります。

それでは皆様良き御刀ライフを~!

↓この記事を書いてる人(刀箱師 中村圭佑)

「刀とくらす。」をコンセプトに刀を飾る展示ケースを製作販売してます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?