古代尺八のその後☆猿楽篇📖 『世子六十以後申楽談儀』

正倉院にある尺八は、 節が三本あり、前に五つ、後ろに一つの計六孔。

古代尺八、もしくは雅楽尺八と称されている。

その頃の尺八は、盛唐期の宴饗楽・讌楽用の楽器の一つとして我が国に伝えられ、これによって吹奏された音楽は当時の中国音楽・唐楽であり、其の演奏者は大陸からの渡来人や帰化人とその系統の楽人であった。

大陸から遠路はるばる日本にやってきて演奏していたということだ。

【宴饗楽】(えんきょうがく)とは

雅楽の起源は太古の祭祀と結びついた歌舞にあるが、雅楽という観念は、春秋時代(前8~前5世紀)に孔子が雅正(雅正の楽)と鄭声(娯楽的で人の耳をよろこばす鄭国や衛国の楽)を区別し、儒教の礼楽として雅声を尊重したことに始まる。戦国時代(前5~前3世紀)には祖先をまつる廟祭楽、天地山川の神をまつる郊祀楽、儀礼宴饗の宴饗楽があり、文武の舞が行われた。

【讌楽】(えんがく)とは

中国の宮廷宴饗楽。

古代尺八は、前に投稿した紫式部の『源氏物語』にも登場します。

そして、伝えられた唐楽は仏教や外来文化を積極的に取り入れて基盤を構築していった。

しかし律令国家の破綻が進む中、雅楽も衰退の一途を辿り、古代尺八も次第に使われなくなり、平安期を最後に姿を消す…。

とうとう古代尺八消滅です!

【律令国家】とは

律令を統治の基本法典とした国家。中国の隋・唐で確立し、朝鮮をはじめ周辺諸国に波及。日本でも七世紀半ばから形成され、大宝律令の成立により完成。整然とした官制の下、多くの官僚がこれを支え、班田収授によって人民に一定の耕地を給する代わりに、租・調・庸・雑徭などを課し、さらに良・賤の身分の別を定めた。荘園制の進展などにより、公地公民制が破綻する10世紀頃まで続いた。

7世紀半ばから官僚制度が!そしてピラミッド型の身分制度が出来上がって行くのですね…。

鎌倉時代から室町時代にかけての所謂中世は、芸能史的にみても、貴族社会を中心とした芸能が衰退して行く一方で、庶民の中から新たな諸芸能が誕生し発展していった時代であり、猿楽、田楽、狂言、平曲、風流、今様など、続々と姿を現す。

この頃から、平安時代の雅楽で使用された古代尺八から、一節切へと変化し、民衆の手によって、猿楽法師や田楽法師などに楽器として使われるようになった。

【平曲】(へいきょく)は、語りもの音楽の一ジャンルもしくは一演奏様式。 盲目の琵琶法師が琵琶をかき鳴らしながら語った『平家物語』のメロディおよびその演奏様式で、物語琵琶のひとつ。

【風流】(ふりゅう)みやびやかなもの、風情あるものの意から、目を驚かすような風情ある作り物をさすようになり、さらに、そのようなものが加わっている囃子物、舞踊をもさすようになった。風流は扮装などにさまざまな趣向を凝らすのが特色で、はなやかにきらびやかに飾り立てる。延年の風流,松囃子の風流、念仏踊(踊念仏)の風流、風流の小唄踊など各種ある。

【今様】(いまよう)日本の歌曲の一形式。今様とは「現代風、現代的」という意味であり、当時の「現代流行歌」という意味の名前であった。

来ましたよ。我ら庶民の時代が。

猿楽法師と尺八

猿楽とは、

平安・鎌倉時代に栄えた芸能で、室町前期以後は現在の能楽の古称として用いられてきた。奈良時代に中国から渡来した散楽(さんがく)の芸系を受ける。散楽は、中国では民間雑芸(ざつげい)の総称で百戯(ひゃくぎ)とも称され、歌舞物真似(かぶものまね)のほか曲芸軽業(かるわざ)、奇術魔法なども含む幅広い芸態をもつものであった。日本では初め国家が保護したが、しだいに一般に普及して、平安初期には国立教習所は廃止され、やがて名称も日本化して猿楽とよばれるようになった。これは、サンがサルと音韻変化した際に物真似(ものまね)上手な猿が連想されたものであろうといわれるが、また散楽のなかに人間が猿に扮(ふん)した芸があったためだとする説もある。

「散」という読みが「猿」になった説、モノマネ上手な猿をかけた説、猿に扮してた説、いろいろで「猿」になっちゃったみたいです。

この散楽が宮廷楽伎の一つとなったが、律令体制の破綻に伴い、廃止となる。ところが、散楽戸の廃止によって、むしろ各方面に分散し発展を遂げたともいえるとのこと。

散楽戸とは、

奈良期に日本に伝来した散楽(物まね、軽業、曲芸、幻術などを中心とする娯楽的な見世物芸)があり、朝廷では散楽戸を設けて,散楽者の養成を行った。782年に散楽戸は廃止された。朝廷の保護から外れたことにより、散楽師たちは、寺社や街角などでその芸を披露するようになった。そして散楽の芸は、他の芸能と融合していき、それぞれ独自の発展を遂げていった。

一部は近衛府の官人となるが、殆どは大寺院や神社に隷属する賤民散楽法師となり、滑稽な仕草や寸劇を中心とした歌舞劇を発展させ、平安時代には盛行を見るに至る。こうした散楽は1004~12年頃には往々「猿楽」とも書かれるようになっており、平安末期までには、これを業とする猿楽法師の集団が形成されるようになった。

かつてのエリート散楽師達は賤民猿楽法師へと落ちぶれてしまう!

国立国会図書館蔵

後々、時の権力者に愛好され発展していったようです。

やはり古代律令体制が崩壊していく過程で広汎に生み出されていった様々な離農離村者たち、雅楽寮の学生や舎人(皇族や貴族に仕え、警備や雑用などに従事していた者)たちも、こうした下層芸能者集団の中核になっていった可能性はある。ところで、我が国に伝えられた中国の散楽には、昔からよく尺八属の縦笛が使われていた。これが中世の猿楽法師たちに受け継がれていたとしても不思議ではない。

猿楽が演奏する尺八という構図の絵画は残されていないようですが、猿楽の伝書に「尺八」という言葉が記されています。

『世子六十以後申楽談儀』

通称『申楽談儀』は室町時代に成立した、世阿弥の芸談を筆録した能楽の伝書、芸道論。

永享2年(1430年)11月、世阿弥の次男で、観世座の太鼓役者であった観世七郎元能が、父がこれまで語った芸談を筆録・整理して、世阿弥に贈ったもの。

「世子」とは世阿弥の尊称で、「六十以後」とあるように、観世大夫(シテ方観世流の家元)の地位を長男の元雅に譲り、出家した60歳より後の世阿弥の芸論を伝える書である。

世阿弥とは、

[生]正平18=貞治2(1363)?

[没]嘉吉3(1443)?.8.8.

室町時代の能役者,能作者。観阿弥の長男。観世座2世大夫。幼名鬼夜叉,藤若,元服して観世三郎元清。文中3=応安7(1374)年か翌年 12歳のおり,父とともに将軍足利義満に見出されて殊遇を受けた。元中1=至徳1(1384)年 22歳で父の死にあったが,観阿弥の大成した能をさらに幽玄の能として完成させた。応永8 (1401) 年頃より世阿弥陀仏と号した。同15年義満が没し,義持が田楽の増阿弥を寵愛してから不遇となり,永享1(1429)年義教が将軍となってからはことに弾圧を受け,同4年,嫡子十郎元雅没後,大夫を甥の音阿弥に譲らされて,同6年佐渡に流された。その後帰洛したか否かは不明。作品は 50番余を数え,芸術論『風姿花伝 (通称花伝書) 』『花鏡』など二十余編を残した。金春禅竹はその女婿。

↓こちらに、将軍との関係、次男観世七郎元能のことなど詳しく書かれています。

この頃は、平安時代の雅楽で使用された古代尺八から、一節切へと変化し、民衆の手によって、猿楽法師や田楽法師などに楽器として使われるようになった。

猿楽では、どのように一節切が使われていたのでしょうか。

まずは1箇所目。

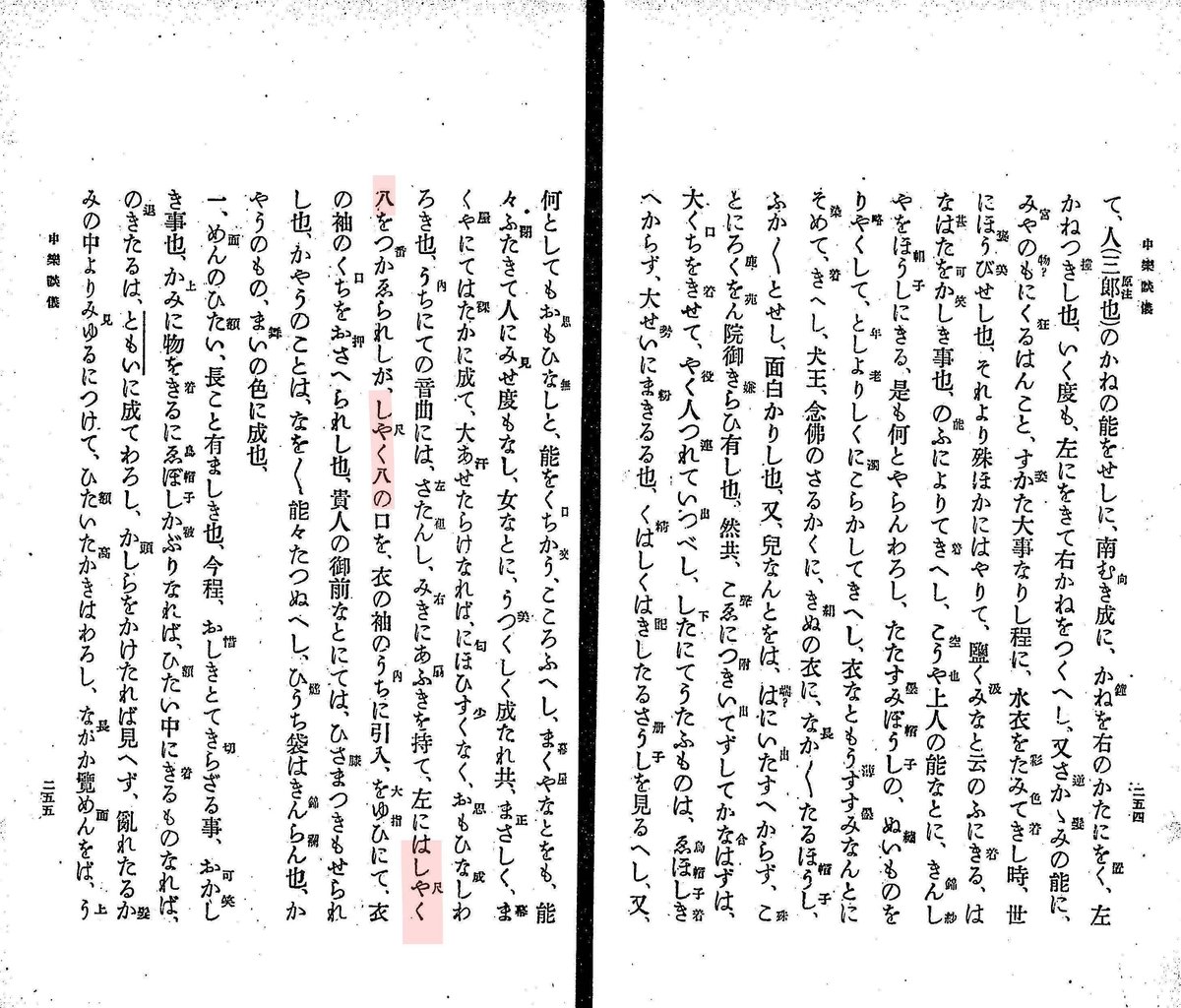

国立国会図書館蔵

尺八の能に、尺八一手吹き鳴らいて、かくかくと謡ひ、やうもなくさと入る、冷えに冷えたり。

<訳>

この曲で、僧阿は尺八を吹き鳴らし、はっきりと力強く歌い、何ごとも無かったように楽屋に入ったのは、さびきった深い味わいがあった。

増阿とは、生没年不詳ですが、世阿弥と同じ頃活躍した田楽師。猿楽師にも増阿の芸風は評価されていたようです。

2箇所目。

(前略)内にての音曲には、坐段し、右に扇を持て、左には尺八を番へられしが、尺八の口を衣の袖の内に引き入れ、お指にて衣の袖の口を押へられし也。

<訳>

彼らは、仕舞をせず、屋内で着座して謡う場合は、右手に扇を持ち、左手には尺八を袖の内に入れて携帯し、指で袖口を押さえていた。

こにらは、田楽師か猿楽師かどちらのことか分かりませんが、猿楽師らも節取り、つまり音取りに尺八を用いたのであり、当時の猿楽では扇と共に重要なものであったそうです。

「能は室町時代に大成した」と言われており、中世の芸術論にまで書かれているくらいなので、相当洗練された芸能であったのが想像できます。

復活!猿楽with尺八とかやったら面白そう。

国立国会図書館蔵

『職人尽歌合』 には、猿楽と共に田楽も描かれています。彼らも尺八の担い手として室町時代初期に活躍します。

以上、

猿楽と、『世子六十以後申楽談儀』に登場する中世の尺八でした♪

参照文献

『世阿弥芸術論集』(新潮日本古典集成)

上野堅実著「尺八の歴史」

相良保之「一節切の調べ 教訓抄と體源抄の尺八」虚無僧研究会機関誌『一音成佛』

古典本曲普及の為に、日々尺八史探究と地道な虚無僧活動をしております。サポートしていただけたら嬉しいです🙇