2022年ベストアルバム感想に見せかけた自分語りを行う記事【AOTY2022】

2023年2月。

以前ブログを更新してから1000日と少し、約3年。

仕事の忙しさにかまけて、完全にnoteの更新をサボりまくっていた。

(そのくせTwitterの更新ペースは大して落ちていない。あれは本当にとんでもないSNSだと思う。)

2020年と言えばMoment Joonの“Passport&Garcon”がリリースされた年で、私はあの作品のリリックや世界観に相当食らっていた。

あの名盤について、当時の世界に対して感じていたことも踏まえ書きたかったことが色々あったのだけど、あの頃と同じテンションで何かを記すことはもはや不可能だ。

3年の間に世界は変わったし私も変わった。

2022年は特に変化の激しい年だった。

転職もしたし子供も産まれた。

特に年末に娘が産まれたことは大きな出来事で、まだ2ヶ月弱くらいしか一緒に過ごしていないのだけど、本当に大変だし本当に可愛い。

生後間も無くはよく昼夜逆転するものらしく、我が子も例に違わず、夜中にミルクを飲ませてもあやしてみても泣きじゃくって寝てくれない時がある。

藁にもすがる思いでGoogle検索して「母親のお腹の中にいる時の音を聞かせるといい」という情報を発見し、急いでSpotifyで「胎内音」と検索し娘に聞こえるように近づけてみる。

そのうち私のSpotifyの検索履歴はアンパンマンマーチや幼児向けアニメの主題歌で埋まってしまうかもしれない。

今後自分が自分のために音楽を聴く時間はどんどん減っていくのかもしれない。

現時点で既に2023年にリリースされたアルバムを一枚もまともに聴けていない現実がある。

もう当分クラブにもライブハウスにも行っていない。

これまで私は趣味を聞かれると「音楽を聴くこと」と迷わず答えていたし、それを僅かながら自分のアイデンティティとも感じていた。

ライフスタイルが変化する中で音楽を聴く時間が減っていった時、自分は一つのアイデンティティを失うことになるのか。それとも新たなアイデンティティが芽生えるのか。

Moment Joonの“Passport&Garcon”に感じた当時の思いを今書き残すことが出来ないように、自分の感覚というものは思っているよりも脆くて儚い。

頻繁に連絡を取り合っていた友人とは年に一度会えるかどうか。

毎月のように行っていた居酒屋にはコロナ流行以降一度も訪れていない。

生活が変化すれば社会に対する見方や政治的立場すら少しずつ変わっていく。

絶対的だと感じていた“自分”は今この瞬間の自分でしかない。

そんなことを考える事の多い1年だった。

だからこそ去年聴いて良かったアルバムについては、一言ずつだけでも記録残しておきたかった。

アイデンティティが変わろうが失われようが、今この瞬間何かを感じていたことに間違いはないと、後から自分が思い出せればそれでいい。

これから書くことには音楽的な文脈の誤りなどが多数あるとは思いますし作品の背景とかジャンルなども大して言及しませんが、これは別にレビューや批評ではなく、音楽を利用して自分語りがしたいだけの感想文でしかありませんので、その辺りはご承知いただければ幸いです。

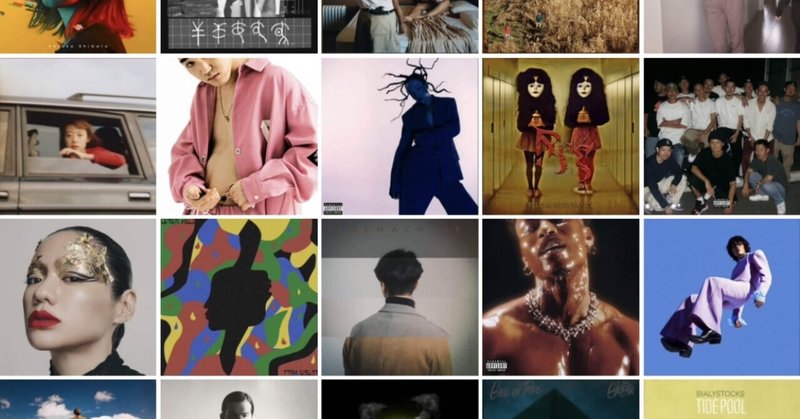

聴く日によって順位は結構変わるのだけどとりあえず記事記載時の気分で。

とは言え上位4枚は揺るがなさそう。

【10】KANDYTOWN - LAST ALBUM

シーンに現れた直後からKANDYTOWNは都会的であり、お洒落であり、二枚目であった。

その美学を崩さないスタイルはdisの対象でもありつつ、彼らの魅力そのものだった。

「このメンバーが集まった爆発感が見たい」とファンとしては内心感じていたが、敢えてそれをやらないのだろうとも思っていた。

しかし今作はグループとしての最後の作品という背景もあるのか、各メンバーの作品への高い熱量がリリックから滲み出ており、その熱が彼らのクールな美学を上回っている瞬間が垣間見えて、その背景も踏まえた熱さにグッときてしまった。

KANDYTOWNですら時が経てば終幕を選ぶことがあるんだという事実は、寂しくもあるけど勇気にもなる。

【9】RSS B0YS - BELLS OF RESISTANCE(COLLECTYON)

昔から「理屈はよくわからないけれど本能的に楽しい音楽」を追い求めていた。

私の音楽好きの出発点は確実にそこで、若い頃で言うと電気グルーヴとの出会いが、最近だと100gecsやIzeはまさにそういう楽しさを味わえるアーティストだったし、このRSS B0YSもそういう存在だ。

RSS B0YSは…ジャンルで言うと何になるのだろう。それもよくわからない。ハウス的な要素も感じるが四つ打ちでも無いし、トライバルな雰囲気もあるがそちらに振り切っているわけでも無い。

少なくとも自分が理解できた事は「気持ち悪くて楽しい音楽」である事だ。

わけがわからない事には間違いないが、適当に聴いていても身体を揺らすグルーヴがある。

近い作品を強いて言うならばYMOの“テクノデリック”を初めて聴いた時の、気味が悪いのに心地よいと感じたあの感覚が微かに蘇ってきた。

どうでもいいけど今年はキモいジャケのアルバムが多かったですね。dry creaningとか。

【8】Jenevieve - Rendezvous-EP

一昨年リリースされた1stアルバムも年間ベストに入れたけど、今回のEPでのアプローチはより自分好み。

前作はトラックを引き立てるためのサンプリングソース的に自身のボーカルを活用していた印象だが、今回はDIVA感満載で完全に歌で勝負してきている。

高音を出した時のアタック強めの歌声が気持ち良く、それが硬質なR&Bトラックと完全にマッチしている。

前作の全体的に柔らかな楽曲の雰囲気から一転したことで気付いたが、トラックに対して完璧なボーカルアプローチを行えるという点において、彼女は秀でて優れたシンガーだと思う。

【7】T-STONE - Type 1 Diabete

日本語ラップにハマり、シーンを追いかけ初めて既に10年以上が経過した。

このジャンルを聴くようになって一つ気づいた事として、日本語ラップは外から想像されるよりは“熱さ”がただ持て囃されるわけでもなく、むしろシニカルで大人な態度が高く評価されることの方が多い事だ。(作品においては特にそう)

それは長い期間「ただの駄洒落」などステレオタイプでバカにされ続けてきた反動なのかもしれないが、T-STONEの本作は“熱さ”を前面に押し出しつつも、シニカルさも保った高度なバランスの作品だ。

リリックで言うと馬鹿にされがちな所謂「親への感謝ソング」を2曲も収録し、そのスタンスには90年代的なイナなさすら感じるが、そのイナたさを恐れるでもなくむしろフル活用した開き直りと彼のドスの聞いた声が心地いい。

トラック面ではブーンバップやトラップ、ドリル。“騒〜ZOMEKI〜”に関してはEDM×阿波踊りとでも言うかのような聞いたことのないサウンドなど多種多様。

そのごちゃ混ぜ感が良い意味で都会的ではなく「スタイルウォーズに乗るのでは無く、自分のattitudeで上がっていくんだ」という自信を匂わせている。

【6】羊文学 - our hope

ここ3年ほどで自分の考え方に様々な変化があった。

それはコロナの流行という大きなトピックも勿論関係するが、どちらかと言うとそれに付随して巻き起こったイデオロギーの対立の激化に由来する。

正しいと思うことをただ主張することが重要だと感じていた節が自分にもあった。

しかし今の世の中を見た時に、誰しもが自身の正しいと思う主張してはいるものの、それで世界が良くなっているようには見てとれなくて、むしろ対立は増えているようにすら感じ、虚しさに近い感情が湧き上がる。

そして自分が正しいと感じていたものですら、間違いがあったのでは無いか一面的な認識でしかなかったのではと不安になる瞬間がある。

羊文学の“our hope”はそんな時代の中で迷う感情に、ただそのまま寄り添ってくれる優しさを感じるアルバムだった。

その迷いを過度に肯定するのではなく、静かに共感してくれる姿勢に等身大の彼らの目線を感じ、ほんの少しの安心感をもらえた。

本作において彼らは“正しさ”からは一つ距離の置いた視点を歌っているように感じる。

それは決して逃げではなく、むしろこの時代においては勇気が必要な姿勢だ。

一体さ 僕は何を信じたらいいのかわからないよ

近くはないが 同じ昨日に起きたニュースの真相は曖昧にして

みんな違う話をしてる

サウンド面ではバンドの各音色が的確に配置されどの音も明確に耳に入ってくる。それらは音楽的な聴感としても勿論最高なのだけど、“歌”を第一優先した結果だと私は解釈した。

優しく寄り添いつつも、その寄り添う姿勢を聞き手側に伝えようとする明確な意思を感じる一枚。

【5】宇多田ヒカル - BADモード

宇多田ヒカルはJ-POPの“象徴”だと思う。

彼女の声が聞こえればメロディを聴けばそれは“J-POP”として脳が勝手に認識する。

今作においてもFloating PointsやA.G.Cookの参加など邦楽のメジャーシーンでは異色な音が鳴っているはずなのに、大衆性が失われることがない。

宇多田ヒカルが“Somewhere Near Marseillesーマルセイユ辺りー”をMUSIC STATIONで普通にパフォーマンスしてしまう光景を容易に思い浮かべることができる。

そのポップさと「良い音楽聴いてるわ」感を共存させることは相当難しいはずだけど、彼女はずーっとそんなことをやり続けている。

既発曲だらけだったりボーナストラック的なものが大量に入っていたり、自分が嫌いなアルバムの特徴満載なのにも関わらず、去年の前半は延々繰り返し聴いていた。

【4】Laura Day Romance - roman candle | 憧憬蝋燭

2022年は輪郭のない多様に解釈できる音楽に心打つ機会が多い1年だった。

“roman candle | 憧憬蝋燭”で歌われる言葉は、まさに明確な答えをくれるわけでもなく、ただ静かに燃えている熱を感じる。

ボーカルの井上氏が持つ声のキャッチーさは強力で、90〜00年代にavex辺りが女性ボーカルユニットで好んだような印象を感じるが、それを確実にコントロールしウィスパーに仕上げることでアルバムの世界観をよりオルタナティブな質感に仕立てる役割を担っている。

音楽面に関しても気持ちいいところに持っていきすぎずに絶妙なラインで敢えて止める感じなど、全編通してポップであるものの作品の解像度を明確にしすぎない美学を感じる。

【3】Kendrick Lamar - Mr.Morale & The Big Steppers

“To Pimp a Butterfly”の現代ジャズ的なアプローチでも“DAMN.”のトラップでもない。

ピアノの旋律と繰り返される荘厳なコーラスによって、本作のサウンドはいつもよりもシンプルでいつもよりも壮大で、正直なところクラブ受けはしなさそうな気がする。

楽曲内で様々なテーマが盛り込まれている本作に一言だけコメントするなんて事はほぼ不可能だが、唯一明らかな事は人々がKingであり求道者である事を求め続けたKendrick Lamarはただの1人の人間だったという事だ。

自身のトラウマや弱さに向き合うことを恐れるあまり、話を逸らし大それた言い訳をし、攻撃的になったり自己開示をしたふりをして本質を隠そうとしたり。

今作におけるKendrickはあまりにも人間臭い。

だけどだからこそ私はこのアルバムの中に自分自身を見た。

勿論アフリカ系アメリカ人のコミュニティに脈々と続く悪しき慣習に、自分が共感するなんて事はあってはならないし、彼の発言全てを鵜呑みにするつもりもない。

ただ自身の弱さに向き合う機会が人生の中で増えてきた自分にとって、その苦悩が相当に重く苦しく逃げ出したくなる戦いであったことは想像がつくし、それを世界に曝け出した彼の勇気に敬意を表したい。

あまりにも個人的なテーマを歌うこのアルバムについて、一部批判的な意見や失望の声がある事は知ってはいる。しかしそれは彼をまだ救世主として望んでいることの証だろう。

Sorry I didn’t save the world, my friend

I was too busy buildin’ mine again

I choose me, I’m sorry

I choose me, I’m sorry

このアルバムの結末はある種悲観的に聴こえるかもしれないが、私はそうは思わない。

ここ数年の社会情勢の中で明らかになった事は救世主によって世界が良くなるなんて事は無いという事だ。

世界を良くするのはKendrick Lamarではないし、会ったこともないインフルエンサーでも無い。

それを認識した上で自分自身はどう生きるかが重要となるのがこれからの時代なのではないだろうか。

その時代の変化を象徴するKendrick Lamar史上最高のアルバム。

【2】Mom - ¥の世界

「幽霊を見てしまったかもしれない」と思う瞬間がある。

蓋を開けばそれはただの見間違いや光の錯覚でしかないのだけど、恐ろしい存在と出会ってしまって心臓が凍ったような気持ちになる瞬間。

もしかしたらそれは見間違いではなかったのかもしれないという微かな疑念。

このアルバムを聴いているとそれに近い感覚を覚える。

トラックはシンセの音色やノイズが印象的に移り変わり、常に忙しない。疾走感というよりも躁状態的な印象すらある。

ただアルバム全体を通してて骨子となっているのはアコースティックギターの音色だ。

その弦の音色は有機的なのだけど、TRAPで用いられるハイハットのように無機質さを演出する道具にもなっていて軽快でもあり不穏。

対してそこに乗っかるリリックは抽象的で難解でもあり、ボーッと聴いていると頭に入ってきづらい。

ただ、彼の苦悩や狂気が滲み出たリリックとボーカルがキラキラしたトラックの隙間から表側に垣間見える瞬間があり、アルバムを聴きながら何度もゾッとしてしまう。

彼がシーンに登場した頃、正直ここまで禍々しさを感じさせるアーティストだとは認識できていなかった。

あの子が叩いたスネアの音が仮に崩壊の合図だとして

括り付けられた値札の紐を即座にほどけるのかい?

【1】柴田聡子 - ぼちぼち銀河

日々、膨大な量の音楽を聴いていると、時たま得体の知れない電撃のようなものが身体を駆け抜ける瞬間がある。

自身のツボというツボを次から次に押していかれる感覚。作業中の手を止めてイヤホンから流れる音楽に集中せざるを得なくなり、(多分これ一生聴くことになるな…)とジワジワと脳が気づき始める。

“ぼちぼち銀河”を初めて聴いた時の感覚はまさにそれだった。

彼女の歌う言葉は、切り出してみればあまりにも日常的。

旅行先での些細な戯れや、寒い日に巻く長いマフラーや、ありもので拵えたクリスマスの飾り付け。

ただその全てのワードがパンチラインと呼べるほど練り込まれており、それらをパッチワーク的に構成することで、日常の隙間にある異次元を見ているような趣がある。

それはつげ義春の“ねじ式”を読んだ時のようで、文脈があるのか無いのかすら掴めない、同じ言語を使っているはずなのに会話が成立しないような畏れと心地よさがあった。

全行大好きだけど、敢えて印象的なリリックを一部下記に抜粋。

考え抜いた末にしたことで恨まれて愛される

積み木を崩さないように見ていないとこで押さえている

ように見せかけていつだって離せるのは私です

点と点のあいだに金の糸

たとえばあの人の生まれた日と今日を足したら

24になったってきれいに導かれても

うすれて かすれて 忘れていくようで

見えなくても消えない電気のひもにみえて

ひっぱってみたってつながっていなくって

どうしてここでこんなに

どこで適当に聴いても泣けてた曲

レコード買って聴いてそうじゃなくても宝物

一方音楽面はニューミュージック的なふくよかさとゴージャス感すら漂うバンドサウンド。

それらがある種狂気的なこの作品をポップスというパッケージに何とか繋ぎ止める役割を担っている。

そのバランス感覚と40分40秒という尺も、この世界観に何度も浸りたくなる効果を生んでいて、3周くらいなら余裕で連続で聴いてしまう日もあった。

2022年リリース作品の圧倒的ベストであり、個人的には現時点で2020年代最高のアルバム。

【その他】

岩井郁人 - タイムマシン

BBHFの作品の中でも“南下する青年”がベストである自分にとって、その共同プロデュースに関わった彼の作品には強い関心を持っていた。

フィルターがかかり角の取れたバンドサウンドは壮大ではあるもののどこか優しい。

それを通して歌われるのは日々の暮らしや日常で、その中で感じる素朴な幸せと小さな葛藤というテーマは、今の自分に響きすぎるものがあった。

The Crane - TALENT

台湾のR&B系SSW。

去年の初めにリリースされたEPはオルタナR&B色強めでそれも間違いなく良作だったが、年末にリリースされた本作はこれまでの浮遊感に何処となく抜けるような爽やかさがプラスされていてそのバランスが心地いい。

間違いなくこれからスターダムを駆け上がるシンガーの1人。

Awich - Queendom

日本語ラップシーンの盛り上がりはこの10年でこれまで無かったレベルまで高まっていると感じている。その勢いに乗りメジャーシーンに挑戦したラッパーは複数いたが、デビューアルバム以降にリリースが停滞するなどうまく環境を利用できず、気づいたら契約解除になっていたというパターンも少なくない。そんな中、最高な形でそれを実現しているのがAwichだ。

YENTOWNからの登場以降はリリースのたびに作品を追いかけてきたが、曲を出すたびにリリックの強度(具体性と個別性こそがリリックの強度だと私は考えています)は高まっていった。本作においてそれは完全に結実し、彼女の辛く重たい過去や最近の恋愛事情まで、幅広いトピックを扱いながらもそれがバラバラと並んでいる印象は無く、むしろ「この全てがAwichである」というブレの無い確固たる世界観が構成されている。

これまで自身を「KING」と歌う男性ラッパーは沢山いたけれど、彼女の「QUEEN」宣言はそのどれよりも説得力を感じる。

異論は認めん

唾奇もOZもチコもdaiaも皆着いてこい

Omar Apollo - Ivory

海外のインディーシーンに興味を持ち始めた数年前の自分にとって、2018年リリースの彼のEP“Stereo”はベッドルーム感満載で、自分の好きなR&B要素も強かった事もあり、所謂入口的な作品になってくれた記憶がある。

4年前はジャケで白目剥いていた彼は、いつの間にかアーティスト写真もスタイリッシュで、洗練されたイメージの人気アーティストに進化しており、何なんだよ置いていくなよという気分にさせられる。

キャリア初期から続く捻くれたR&B感も残しつつ、オーセンティックなバンド感あるトラックの楽曲も多く、より開けた世界観を感じる。

Lucky Daye - Candydrip

“R&B”という言葉を聞いたときにまずどんな音楽が思い浮かぶかというのは人によって様々では無いだろうか。

Omarionのようなハイファイなサウンドをイメージする人もいれば、Frank Oceanに代表されるような浮遊感のあるインディーR&Bかもしれない。

私の場合はR&Bの片鱗をMichael JacksonとEarth,Wind & Fireを通して味わった。

だからこそ適度なファンキーさと気持ちの良いところに当たるファルセットにどうしてもグッときてしまう。

Lucky Dayeはその点において程よいバランスでポップさも感じるR&Bを常に提供してくれる。

プロデュースをしたD'Mileの手腕も大きく関わっているのだろうか。(彼はSilk SonicやH.E.R.を手がけるプロデューサーでもある)

今作はジャケットの引用元と思われるOhio Playersの“Honey”と同じく官能的なファンクサウンドを内包しつつも、小気味良さが滲み出ている良作。

Snoop Dogg - BODR

最近は面白おじさん的な扱いをされがちなSnoop Doggだが、彼の独特なフローは偉大な発明だと思っている。

トラックに対して真っ直ぐではなく、まるで揶揄うかのように呟き絡みつくフローにはいまだに惹きつけられてしまう魅力がある。

近年の彼の作品はオーセンティックな内容に回帰することも多かったが、今作はDeath Row Recordsを自身で買収しそこからのリリースということもあるからか、より原点回帰的な印象。

何か特別革新的なことをしているわけではなく、イケてるトラックとSnoopのラップがあればそれで充分という、もはや名人芸の域に達したラップスキルを楽しめる一枚。

Giveon - Give Or Take

正直Giveonの曲って全部同じに聴こえるのだけど、なんで飽きずにずっと聴けてしまえるんだろう。

Kojey Radical - Reason to Smile

ラップアルバムではあるのだけど、彼の声やトラックの構成からソウルフルな空気が充満している。

都会的でありグライム要素の強い曲もありつつ、アフロライクなサウンドが一貫して流れていて、それが彼のハスキーで低音強めの声と絶妙に絡み合っている。

Bialystocks - Tide Pool

今年リリースされた“Quicksand”も良かったが、ボーカルの甫木元空氏が力強く歌い上げた時の高揚感のファンである自分にとっては、切迫感もあるこのEPの方が彼らの魅力が凝縮されている印象があり好みだった。

KIRINJIと比較されることも多い彼らだが、個人的にはボーカルの声質以外はそこまで似ていないような印象を持っている。

Bialystocksの魅力はボーカルの持つ強い牽引力であり、世間がイメージするよりもパワフルなバンドだという認識。

Leven Kali - LET IT RAIN-EP

Beyoncéの“RENNAISSANCE”でも多大なる貢献をしたLeven KaliのEP。

RENNAISSANCEにも通ずるダンス要素の強いR&Bだがよりミニマムな印象で、そのミニマムさが心地いい。

こういう音楽をイヤホンで聴きながら家で1人で踊っている時が一番楽しい。

今年は音楽どれくらい聴けるんだろうか。

でもどうせあまり沢山の時間聴けないのなら、一つ一つの作品に集中して見るのもアリかもしれないな。

プレイリスト作ったので良かったらどうぞ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?