【試し読み】『フットボール風土記』(宇都宮徹壱著)から、「なぜ、フットボール「風土記」なのか」を先行公開!

11 月13日から順次書店に並び始める『フットボール風土記 Jクラブが「ある土地」と「ない土地」の物語』(宇都宮徹壱著、本体価格¥1700、ISBN:9784862555748)

※ISBNコードをお伝えいただくと書店さまでの予約や検索がスムーズです

2017年サッカー本大賞受賞作『サッカーおくのほそ道 Jリーグを目指すクラブ目指さないクラブ』から早3年……

今やJリーグクラブは全56クラブにまで膨れ上がった。Jクラブがない「土地」のほうが希少価値が高い時代になるとは、いわゆるオリジナル10の時代に誰が予想できただろうか。

一方で、Jクラブのある「土地」からあえてJを目指すクラブも、それこそ雨後の筍のように出現し続けている。

Jクラブが「ある土地」、もしくは「ない土地」から薫るフットボールの物語を、アンダーカテゴリーに魅入られた著者が「郷土のクラブ」を照射した。

今回は、発売に先駆けてみなさまに「なぜ、フットボール「風土記」なのか」を公開です。どうぞ発売日をお楽しみにお待ちください!

書影はAmazonにリンクします

『フットボール風土記 Jクラブが「ある土地」と「ない土地」の物語』

著 宇都宮徹壱

ISBN:9784862555748

ページ数 288

判型 四六

本体価格 1700円

出版社 カンゼン

発売日 2020年11月13日

なぜ、フットボール「風土記」なのか

まえがきに代えて

風土記と書いて「ふどき」と読む。

風土記とは何か? 辞書を引くと《奈良時代、地方の文化風土や地勢などを国ごとに記録編纂し、天皇に献上させた報告書》とある。とはいえ、これは狭義の意味で、一般には《地方の歴史や文物を記した地誌のことを指す》とのこと。

では、地誌とは何か? さらに辞書を引くと《地理上の特定地域をさまざまな要素(自然、地形、気候、人口、交通、産業、歴史、文化など)を加味して、その地域性を論じた書籍。郷土誌》とある。これだ。これしかない!

かくして、本書のタイトルは『フットボール風土記』と決まった。

ファンには周知のとおり、私たちの周りにはフットボールの情報が溢れ返っている。日本代表、Jリーグ、あるいはヨーロッパのリーグと、そこで活躍する日本人選手たち。ありとあらゆる情報が、試合終了直後から翌日にかけてインターネット上でアップされ、消費され、そして忘れ去られていく。その送り手のひとりとして、私自身、この業界で20年以上にわたり禄を食んできた。

確かに、取材現場は楽しい。楽しいからこそ、ここまで続けてこられたのだと思う。しかし2020年、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大が、すべてを激変させてしまった。そして、スポーツも移動も厳しく制限される中、私はこれまでの自分の仕事について、深く見直すことを余儀なくされた。

日々刻々更新されていた、試合結果と順位表。目まぐるしく変化していた、選手の移籍や監督人事。それらが一斉に止まって、不気味な静寂が訪れた。その後、深刻なコンテンツ不足に陥ったスポーツメディアは、過去の名勝負やレジェンドたちの「物語」を掘り起こしては、蘇らせることに腐心するようになる。その突然の変わりようが、私にはとても奇妙に思えた。

ここ最近のスポーツメディアは、世界中から集まってくる膨大な情報を、いかに効率よく取捨選択し、タイミングよく消費者に届けてページビューを稼ぐかに血道を上げてきた。そこに、余裕や遊びの要素が入り込むことは稀で、確たるニーズがなければ過去を振り返ることもなかった。次から次へと、新しい情報が更新されていったからだ。

勝った、負けた、引き分けた。優勝した、昇格した、あるいは降格した。毎シーズンのようにドラマが繰り返され、新しいヒーローが生まれては消えてゆく。しかし一方で、それぞれのクラブには、それぞれの土地に根ざした重層的な物語も存在する。その物語には速報性はないものの、とても魅惑的で奥深く、さまざまな人々の思いと偶然で出来上がっている。

こうした、フットボールと土地の物語を拾い集める仕事を続けてきて、かれこれ20年以上になる。ヨーロッパの辺境地で、そして日本全国津々浦々で。国内では、Jリーグに所属するクラブも取材してきたが、最初はJリーグを目指す地域リーグのクラブを追いかけていた。

地域リーグというのは、Jリーグ(現在はJ1、J2、J3)の下部リーグであるJFLのさらに下、全国9地域に分かれたリーグ(北から、北海道、東北、関東、北信越、東海、関西、中国、四国、九州)。さらにその下には、46の都府県リーグと、北海道の4つのブロックリーグが存在する。

JFLは全国リーグなので、遠方のクラブがこちらに来てくれることもある。しかし地域リーグ以下となると、現地に赴くしかない。かくして全国メディアが取り上げることのない、それぞれの土地のフットボールをめぐる私の旅は続くこととなる。国内での地方行脚を始めたのは2005年から。このマイナーなカテゴリーに関する書籍も、本書が3作目となる。

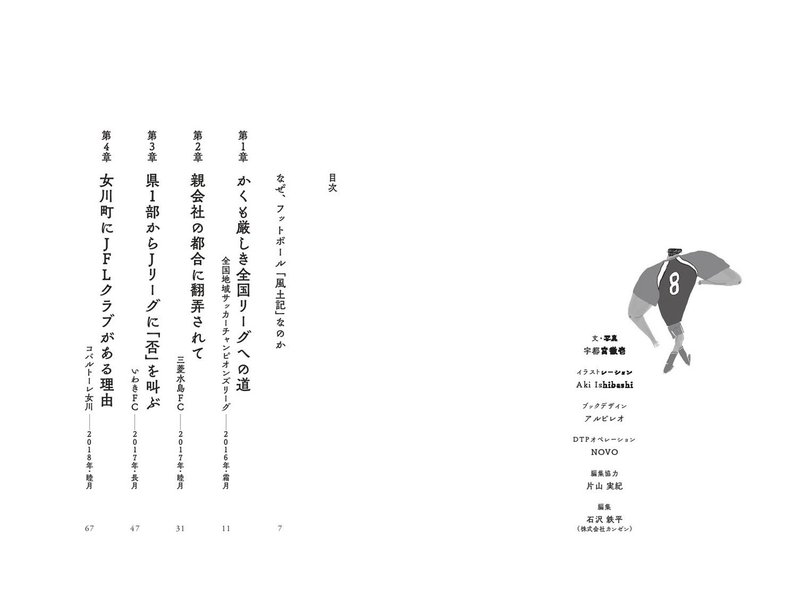

『フットボール風土記』の説明に戻ろう。その名のとおり本書は、フットボールがある土地についての地誌であり、郷土誌である。カバーしているカテゴリーは、JFLと地域リーグに加えて、さらにその下の県リーグにも対象を広げた。

本書では、Jを目指すクラブ、目指さないクラブ、両方を分け隔てなく取材している。ただし、前作の『サッカーおくのほそ道』以上に意識したのが、クラブがよって立つ「土地」へのフォーカスであった。

本書に登場するホームタウンは全部で12 。北は帯広から南は宮崎まで、全国9地域をカバーしている。これに加えて、地域リーグからJFLに昇格するための大会である地域CL(全国地域サッカーチャンピオンズリーグ)、そして地域CL出場権が得られるトーナメント大会の全社(全国社会人サッカー選手権大会)についても、個別の章を設けた(ちなみに20年の全社は

コロナ禍の影響により中止となった)。

幸いにして、世界中のスポーツイベントが少しずつ再開し、フットボールの情報も日々刻々と更新されるようになった。安堵すると同時に、中断期間中に重宝されてきた、不要不急の「物語」が一掃されてしまったのは、いささか残念に思えてならない。

私自身はネットメディアで育てられた書き手であるが、これから披露する「物語」の数々はネットではなく、もはや書籍の中でしか存在し得ないのかもしれない。そんなわけで、まさに風土記の書き手になったような気分で、本書の執筆にあたった。

なお、本書に登場する組織名や人物の役職および年齢は、いずれも取材当時のもの。文中の敬称はすべて略したことを付記しておく。

宇都宮徹壱(うつのみや・てついち)

1966年生まれ、東京都出身。東京藝術大学大学院美術研究科修了。

TV制作会社勤務を経て97年より写真家・ノンフィクションライターとしての活動を開始。2010年に『フットボールの犬』(東邦出版)で第20回ミズノスポーツライター賞最優秀賞受賞、2017年に『サッカーおくのほそ道 Jリーグを目指すクラブ目指さないクラブ』(カンゼン)で第4回サッカー本大賞受賞。16年より『宇都宮徹壱WM(ウェブマガジン)』を配信中。

カンゼンWEBショップでも予約受付中!(税込み¥3000以上のお買い物で送料無料)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?