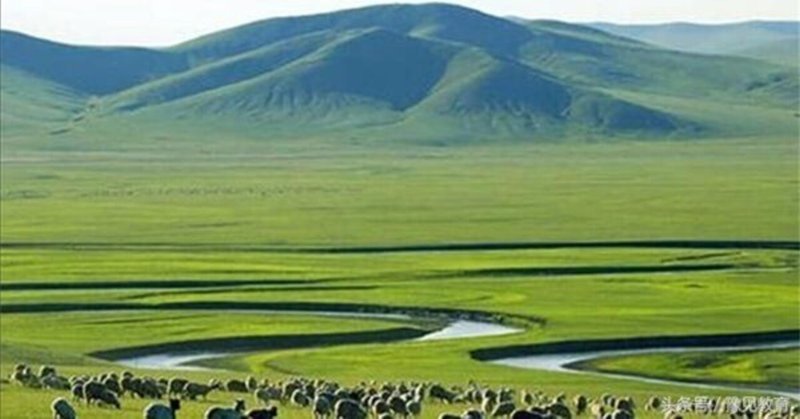

【心に響く漢詩】無名氏「敕勒歌」~モンゴルの大草原に生きる遊牧民の息吹

敕勒歌 勅勒(ちょくろく)の歌(うた)

無名氏

敕勒川 勅勒(ちょくろく)の川(はら)

陰山下 陰山(いんざん)の下(もと)

天似穹廬 天(てん)は穹廬(きゅうろ)に似(に)て

籠蓋四野 四野(しや)を籠蓋(ろうがい)す

天蒼蒼 天(てん)は蒼蒼(そうそう)

野茫茫 野(の)は茫茫(ぼうぼう)

風吹草低見牛羊 風 吹(ふ)き 草 低(た)れて 牛羊(ぎゅうよう)を見(み)る

南北朝時代(五世紀初めから六世紀末)は、南と北にそれぞれ特徴的な民歌が残されています。

東晋以来、南方の諸都市では、「呉歌(ごか)」「西曲(せいきょく)」と総称される民歌が流行しました。ほとんどが恋歌で、主に五言四句からなる短い歌謡です。

「子夜歌(しやか)」と呼ばれる一群の詩歌などがその代表的なものです。男女の情を女性の口吻で茶目っ気たっぷりに歌ったり、男女掛け合いの形式で艶情豊かに歌ったりします。

一方、北朝の民歌は、温暖で豊かな南方とは対照的な、荒涼とした厳しい北方の風土を反映して、質朴で雄壮豪邁なものが多く見られます。

老父の代わりに男装して従軍する少女を歌った長編叙事詩「木蘭の詩」などがよく知られています。

「勅勒の歌」は、北朝の民歌です。もともと勅勒族(トルコ系遊牧民族)に伝わっていたもので、鮮卑(せんぴ)語から漢訳したものです。

勅勒(ちょくろく)の川(はら)

陰山(いんざん)の下(もと)

――チョクロクの大草原、それは陰山のふもとに広がる。

「敕勒川」は、勅勒族が遊牧する草原地帯。「川」は、平原をいいます。

「陰山」は、内蒙古南部を東西に走る山脈です。

天(てん)は穹廬(きゅうろ)に似(に)て

四野(しや)を籠蓋(ろうがい)す

――大空はあたかもドームのように、四方の原野をすっぽりと覆っている。

「穹廬」は、円屋根の天幕。遊牧民が住居とする包(パオ)のことです。

「籠蓋」は、覆いかぶさること。

天が地をドーム状に包み込むという形態は、勅勒族の宇宙観を反映しています。

天(てん)は蒼蒼(そうそう)

野(の)は茫茫(ぼうぼう) 風吹草低見牛羊

風(かぜ)吹(ふ)き草(くさ)低(た)れて牛羊(ぎゅうよう)を見(み)る

――空は青々と澄み渡り、草原はどこまでも果てしない。

風が吹き草がなびくと、そこに見えるのは、牛や羊の群れ。

「蒼蒼」は、青々としたさま。奥深く濃い空の青色を表します。

「茫茫」は、広々として際限のないさま。

「見」は、見ようとして見るのではなく、自然にふと目に入ることをいいます。たまたま目を向けると、そこに風景が現れる、ということですから、「見(あらわ)る」と訓ずることもできます。「見」は「現」に同じです。

「勅勒の歌」は、宋・郭茂倩撰『樂府詩集』に、斛律金(こくりつきん)の作として収録されています。

もとは、鮮卑語の民歌で、高歓(北斉の神武帝)が将兵の士気を奮い立たせるために、部下の斛律金に唱わせたものとされていますが、漢訳したのも斛律金なのかどうかは定かではありません。

この詩は、南北朝時代の傑作の一つに数えられています。

日本ではほとんど知られていませんが、中国語圏では、小学校で暗誦する漢詩の一つに挙げられるほどよく知られています。

もとは詠み人知らずの民歌で、わたしたちはオリジナルではなく、漢語に置き換えられた訳詩で読んでいるわけですが、それでも北方遊牧民の息吹がストレートに伝わってきます。

わずか二十七文字で朔北の広漠とした景観を活写しています。

大草原の風光をこれほど簡潔に、しかも余すところなく描き上げた作品はほかにないでしょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?