陶淵明「形影神」を読む~3人の陶淵明が語る「限りある人生の生き方」

陶淵明「形影神」

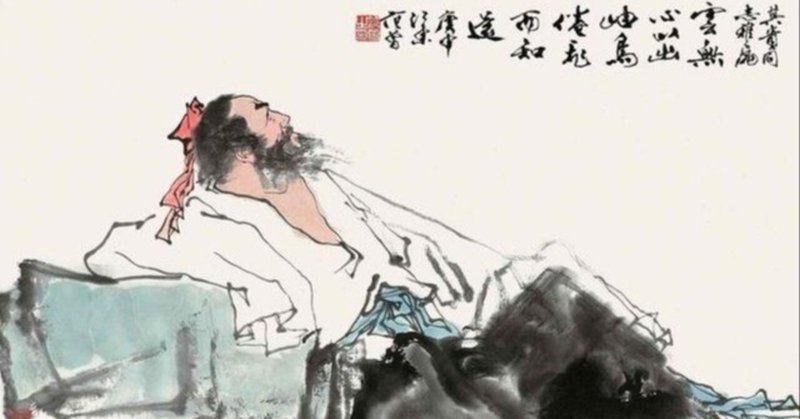

田園詩人・隠逸詩人として名高い陶淵明の五言古詩三部作である。

陶淵明自身を「形」(肉体)と「影」(分身)と「神」(精神)の三者に分け、限りある人生の生き方、そして誰もが避けることのできない死の問題について、三者の言を借りて議論を展開し、自己の内面を語る。

詩人陶淵明の思想を理解する上で必読の作品である。

【序】

貴賤賢愚、莫不營營以惜生、斯甚惑焉。

故極陳形影之苦、言神辨自然以釋之。

好事君子、共取其心焉。

身分の高い者、低い者、賢い者、愚かな者、誰もが皆あくせくして命を惜しまぬ者はない。それは大いに間違っている。

だから、「形」(肉体)と「影」(分身)に、存分に苦悩を述べさせ、その上で、「神」(精神)が自然の道理を説き明かし、彼らの苦悩を解いてやることにする。

物好きなお方は、私の意とする所を汲み取られよ。

【形贈影】

天地長不没、山川無改時。草木得常理、霜露榮悴之。

謂人最靈智、獨復不如茲。適見在世中、奄去靡歸期。

奚覺無一人、親識豈相思。但餘平生物、舉目情悽洏。

我無騰化術、必爾不復疑。願君取吾言、得酒莫苟辭。

【肉体が分身に語る】

天地は永遠に無くなることがなく、山や河も変わることがない。草木は不変の道理を得ていて、秋に霜に打たれて枯れても、春には露に潤い生長する。

人間は万物の霊長と言われるのに、人間だけが不変ではいられない。つい先ほどまでこの世にいた人が、忽然と死んでしまって永遠に戻ってこない。

一人の人間がいなくなっても、親戚や知人も、いつまでも思い慕ってはくれない。ただ遺品が残っているだけで、それらを目にすると心が痛む。

私には天に昇って仙人になる術もないから、いつかは必ず死ぬに違いない。どうか君(分身)よ、私の言わんとすることを汲み取って、酒を前にしたからには、酌み交わすのを断ることなどなさるなよ。

「形影神」三部作は、まず「形」(肉体)と「影」(分身)がそれぞれの主張を述べ、それらを踏まえて、「神」(精神)が議論を総括する、という構成である。

「形」の主張は、「永遠の生命が望めないのなら、せめて与えられた短い人生を大いに楽しもうではないか」というものである。

儚い人生に対する悲哀・諦念を背景とした享楽主義によるものであり、

これは、古来、中国の文人が取ってきた典型的な処世態度の一つである。

魏の曹操の「短歌行」は、次のように歌い起こす。

對酒當歌 酒(さけ)に対(むか)いて当(まさ)に歌(うた)うべし

人生幾何 人生(じんせい)幾何(いくばく)ぞ

譬如朝露 譬(たと)えば朝露(ちょうろ)の如(ごと)し

去日苦多 去(さ)りし日(ひ)は苦(はなは)だ多(おお)し

酒を前にして大いに歌おう。人の一生はどれほどあるというのか。その儚さは、あたかも朝露のごとくだ。過ぎ去りし日々のなんと多いことか。

また、漢代の「古詩十九首」(其十五)は、次のように歌う。

生年不滿百 生年(せいねん)は百(ひゃく)に満(み)たざるに

常懷千歳憂 常(つね)に千歳(せんざい)の憂(うれ)いを懐(いだ)く

爲樂當及時 楽(たの)しみを為(な)すは当(まさ)に時(とき)に及(およ)ぶべし 何能待來茲 何(なん)ぞ能(よ)く来茲(らいじ)を待(ま)たん

人間の寿命は百年にも満たないのに、つねに永遠の憂いを抱いている。

楽しみを尽くすには、時期を逃してはいけない。どうしてまたの年など待っていられようか。

人の世の無常に悲哀と諦念を抱きながら、しかし、同時に、だからこそ、せめて生きている間は大いに飲んで歌って楽しもう、という楽観的人生観、享楽主義的処世観がよく表れている。

「形」の主張の中に、「仙人になる術もない」云々という詩句があるが、これは、陶淵明が生きた東晋の時代、神仙説が流行したことが背景にある。

葛洪の『抱朴子』は、仙人の心得、修行の方法、金丹の製錬方法を説いている。仙人になるための指南書だ。死の問題に直面した時、道教の信奉者たちは、死なない道を求め、本気で不老長生を目指したのである。

陶淵明はリアリストであり、こうした神仙説を信じてはいなかった。死は不可避なものという前提で、生と死の問題に向き合っていた。

【影答形】

存生不可言、衛生毎苦拙。誠願遊崑華、邈然茲道絶。

與子相遇來、未嘗異悲悦。憩蔭若暫乖、止日終不別。

此同旣難常、黯爾倶時滅。身没名亦盡、念之五情熱。

立善有遺愛、胡爲不自竭。酒云能消憂、方此詎不劣。

【分身が肉体に答える】

永遠に命を保つことなど出来るはずもない。限りある命を守ることさえ拙く、いつも苦しんでいる。崑崙山や華山へ行って仙人になろうと願っても、途方もなく遙か彼方で、道は閉ざされている。

君(肉体)と出会ってからこのかた、喜びも悲しみもずっと共にしてきた。日陰で休むとしばらく離れ離れになるが、日向にいればずっと一緒だ。

こうして一緒にいるのも永遠にというわけにはいかない。いつかは暗い死の世界へ共に消え去る時が来るだろう。肉体が滅びれば、名もまた尽きてなくなる。それを思うと、胸が張り裂けそうだ。

善行を積めば、死後も人々に徳行が称えられる。どうしてそのように尽力しないのだ。酒を飲んで憂いをまぎらわすよりも、善を積む努力をすることの方がずっと大切ではないか。

「影」の主張は、「生前に努めて善行を積み、死後に名を残すべし」というものである。

同じく「古詩十九首」(其十一)に、

人生非金石 人生は金石に非ず

豈能長壽考 豈に能く長(とこし)えに寿考(じゅこう)ならんや

奄忽随物化 奄忽(えんこつ)として物に随いて化す

榮名以爲寶 栄名(えいめい)以て宝と為さん

人は生まれながらにして金石のように頑強ではないのだから、どうして永遠に寿命を保つことなどできようか。

瞬く間に万物と共に化して死ぬのなら、せめて死後に残る栄誉や名声を宝としよう。

とあるように、栄誉・名声は、人々の念願するところであった。とりわけ、これは、「名」を重んじる儒家の価値観に基づく願望である。

「形」の主張する享楽主義が、古代中国人の処世観・死生観の一つの典型であるとすれば、「影」の主張する功名主義もまた、そのもう一つの典型であった。

「形」と「影」の発言は、どちらも陶淵明自身の考え方を反映したものである。全く相反する願望であるが、両者は、是非を競って退け合うものではなく、つねに陶淵明の心の中で共存していたものであったと思われる。

【神釋】

大鈞無私力、萬理自森著。人爲三才中、豈不以我故。

與君雖異物、生而相依附。結託旣喜同、安得不相語。

三皇大聖人、今復在何處。彭祖愛永年、欲留不得住。

老少同一死、賢愚無復數。日醉或能忘、將非促齡具。

立善常所欣、誰當爲汝譽。甚念傷吾生、正宜委運去。

縱浪大化中、不喜亦不懼。應盡便須盡、無復獨多慮。

【精神が説き明かす】

造物主は公平無私であって、万物にはそれぞれに備わった理が自ずと厳かに現れている。人間が天・地・人の真ん中に位置するわけは、この私(精神)があってのことだ。

君ら(肉体と分身)とは性質が異なっているが、生まれてからずっと寄り添い合ってきた。互いに結びつき、君らと一体であることを嬉しく思うからには、どうして君らに語らずにいられようか。

いにしえの三皇(伏羲・神農・黄帝)は大いなる聖人であったが、今どこにいるというのか。八百年生きたという彭祖は永遠の生命を願い、この世にいつまでもとどまろうとしたが、結局とどまることはできなかった。

老人も若者も同じくいつかは死ぬ。死の前では、賢人と愚者の区別も無い。(肉体が言うように)毎日酒を飲めば、あるいは憂いを忘れることができるかもしれないが、それでは寿命を縮めるだけではないか。

(影が言うように)善行を積むことは、いつの世でも素晴らしいことではあるが、いざ死んだ後には、いったい誰が君のことを褒め称えてくれるのか。あまり思い詰めると生命を損なうことになるから、天命に従って生きていくのがよろしい。

大いなる自然の変化に身を任せ、喜びもせずまた恐れもせず。命が尽きてしまうのであれば、尽きるに任せておけばよい。独りであれこれ思い煩うのはやめなされ。

不可避の死の到来をいかに受け止め、死を前提として、今ある人生を如何に生きるか、という問題は、洋の東西を問わず、つねに文学・哲学の最大のテーマである。

「形」と「影」のいずれの生き方にも徹しきれない自分に対して、さらに第三の自分「神」が、最後に裁定を下すかのように語る。

「神」は、「形」と「影」の主張をいずれも退ける。

「神」の主張は、「あれこれ思い悩むのはやめて、自然の運行に身を任せ、天命に従って生きるのがよい」というものである。

これは、そのまま、陶淵明が自分の生き方を模索した末に到達した結論である。

一見、甚だいい加減な結論にも見える。心配事や悩み事を訴えている相手に対して「心配するなよ」「どうにかなるよ」と言うのと同じだ。

「神」の言葉に、建設的な提案らしきものは一つもない。

しかし、実は、常識的な見方、とりわけ儒家的な見方からすれば、いい加減な、建設的でない、成り行きまかせのように見える生き方こそ、老荘的な生き方を体現したものなのである。

「神」の提示した生き方は,、老荘思想の「無為自然」にほかならない。

すべてをありのままに受け入れ、何物にも順応して逆らうことなく、無理をせず、水のようにしなやかな生き方である。

「神」がここで言わんとするところは、陶淵明自身が「歸去來辭」の最後の二句で、次のように歌っている詩句の主旨と同じものである。

聊乘化以歸盡 聊(いささ)か化に乗じて以て尽くるに帰し

樂夫天命復奚疑 夫(か)の天命を楽しみて復た奚(なに)をか疑わん

しばし自然の変化に身を委ね、命尽きるのなら尽きるままに任せよう。

かの天命を楽しんで、もはや何を疑うことがあろうか。

「歸去來辭」にこうした詩句が見られるということは、陶淵明は、帰隠を決意した時点で、すでに「神」が語ったような考え方を持っていたということになる。

「形」「影」「神」

「形」「影」「神」(肉体・分身・精神)の三者は、いずれもが陶淵明の心の一側面である。

「形」の主張する享楽主義的な生き方、「影」の主張する栄誉・功名を求める生き方は、いずれも「神」によって否定されたとは言え、陶淵明自身がそうした願望を持たなかったというわけではない。

特に、「影」の主張する生き方、すなわち官僚として出世し、後世に永く名を残すという願望は、当時の知識人に共通の絶対的価値観であり、容易に放棄できるものではないはずである。

作品中には、反語表現がとても多い。「形」「影」「神」が、互いに相手に対して反語で問いかけているものは、そのまま陶淵明が陶淵明自身に問いかけているものである。

三者の議論は、「神」が裁定を下して終結している。この結論は、陶淵明自身が心中の葛藤を経た末に選択した自分の生き方を示したものである。

作品に歌われている内容を素直に解釈すれば、陶淵明は、最終的に、老荘的な生き方を選ぶことによって、自分の心の方向性を定めたことになる。

これは、実生活における陶淵明の帰隠と関連しているであろう。

陶淵明は、地方長官(彭沢県令)の職を辞して、郷里に帰り隠棲した。

中国古代の詩人がすべてそうであるように、陶淵明も本業は役人である。帰隠の本当の理由がどうであれ、役人としての人生は挫折したことになる。

「中国人は、成功している時は儒家であり、失敗すると道家になる」と言われる。中国古代の知識人はみな、この二つの相反する価値観の間で揺れ動いたのである。

陶淵明の場合も、役人生活が順調であった間は「影」の主張する価値観が支配的であり、不如意なことが起きて栄達の道が閉ざされてはじめて「神」の主張に傾倒するようになった、と考えるのが自然であろう。

この五言古詩「形影神」の他にも、陶淵明には、自分自身の葬儀を想定して歌った野辺送りの歌である「挽歌詩」、自分自身に対する追悼文である「自祭文」など、死を主題とした独創的な詩文を残している。

酒と菊を愛した田園詩人・隠逸詩人という印象が強い陶淵明であるが、悠々自適の隠居生活を謳歌した詩人である一方、限りある人生を如何に生きるか、いつか必ず訪れる死を如何に受け入れるかを常に模索し苦悩し続けた詩人でもあった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?