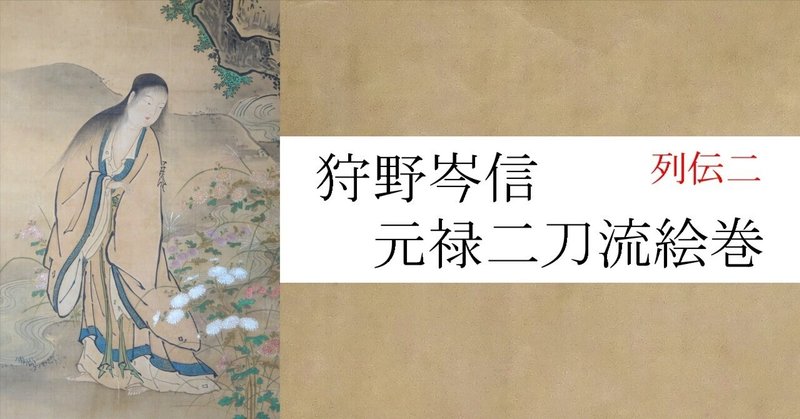

【第29章・隨川岑信の誕生】狩野岑信 元禄二刀流絵巻(歴史小説)

第二十九章 隨川岑信の誕生

「これなんてよく描けてると思うけどなぁ。売れますよ、十分」

竜之進が朝餉の味噌汁をすすりながら、畳の上に散らばる菊慈童の下絵を一枚取り上げて言った。

「ありがとうよ。しかしなぁ、この程度でご満足いただけるとは思えんな」

「あなた。御前様はどのような画をお求めになっているんですか」

吉之助の浮かぬ顔に、これまで黙って見ているだけだった志乃も話に入ってきた。

「それが分からんのだ。描けば描くほど、分からなくなってきた」

「考えても無駄でしょ。恐れ多くも、お二人の帝の血を引くやんごとなき姫君ですよ。我ら下々に、御心の内が分かるわけがない」

「まあな」

吉之助は一度天を仰ぎ、その後、ゴリゴリと首を回した。

「一度、絵手本を離れて思うまま描いてみたら如何ですか。これまでの皆様と同じように描いても駄目なことは分かっているのでしょう?」と志乃。

「それはそうだが・・・」

「あら、いけない。今日は御長屋の皆様と奥御殿周りの落ち葉掃除なんですよ。わたくし、先に行きますね。竜之進様、申し訳ありませんが、お食事が済みましたら、食器だけ、洗い場の桶の中に入れておいて下さいませ。あと、外にお出になったら、寄り道せずにお戻りにならないといけませんよ」

志乃はそう言うと、素早く姐さん被りにたすき掛けという格好となり、足取り軽く出て行った。ピシャリと閉まった戸口の方から視線を戻し、今度は竜之進が言う。

「菊慈童って、子供ですよね。もう少し可愛らしく描けないんですか」

「うん? ああ。菊慈童は、外見は子供だが、仙人なんだ。不老不死のね」

「へえ」

「竜さんは、三国志は好きかい?」

「劉備、関羽、張飛の桃園の誓いの、あの三国志ですよね。ええ、子供の頃から大好きです」

「一方の英雄である曹操の息子で曹丕ってのがいるだろ」

「確か、漢王朝に止めを刺して自ら即位した、魏の文帝ですよね」

「おお、詳しいな。その文帝の家臣が不老長寿の妙薬を探してある山に分け入った。そして、一面菊の花に覆われた丘の上で、一人の美しい子供に出会った。話を聞くと、その子は、三国志の時代から遡ること七百年、周王によって宮廷から追放され、その山に幽閉されているという。文帝の家臣が、不老長寿の秘訣を尋ねると、その子は黙って足元の菊を一輪摘み、花びらに付いた露を飲んで見せたそうだ。その子供が菊慈童なんだよ」

「へえ」

「周はとっくに滅び、見張りもいない。なのにそこに居続けている。姿は子供だが、常人とはかけ離れた境地に達した仙人だ。従って、この画題を与えられて、そのまんまただの子供として描く絵師はいない」

「なるほど。ちょっと不気味な感じがするのは、わざとそうしているわけか」

「まあな」

「しかし、同じ様に描けば、同じ様に失敗することも目に見えているでしょ。御新造さんの言う通りだ」

「ごもっとも。全くもって、ごもっともだ。ああ、御前様が何をお求めなのか、平松様にもっと詳しく訊いておけばよかった」

「正に後の祭りですね。いいんじゃないですか、好きなように描けば」

「気楽なことを。それに、絵手本を見ずに描こうとすると、子供はなぁ、何も見ずに描くと、どうしても峰の姿に似てしまうから・・・」

「亡くなったお嬢さんですね」と、竜之進は奥の床の間の横にある小さな仏壇に目をやった。志乃の両親の位牌に並んで、半分くらいの可愛らしい位牌がひとつある。

「うん。もう十年以上も前だが、峰が死んだ後、私はあの子の姿を画に残そうとした。人の記憶は、時の経過とともに薄れて行くから」

「ええ」

「しかし、志乃はそれを嫌がった。画に描かれたあの子を見ると、余計に死んだことを思い知らされるようで嫌だと」

「なるほど。その気持ちも分かるな。しかし、御新造さんのさっきの言葉は、もう描いてもいいよってことじゃないですかね」

「そうかな」

「おっと、私ももう行かないと」

「今日は道場か。気を付けてな」

吉之助は竜之進を見送った後、新しい白紙を前に置く。そして、少し考えてから筆を取った。

三日後、吉之助は御成書院に呼び出された。上段之間に主君夫妻が現れ、その前に恭しく菊慈童の下絵を広げた。下段に戻り平伏。お言葉を待つ。

「見事です。よい。これでよい。これを仕上げて、軸に仕立てておくれ」

思わず顔を上げた。熙子の横に並ぶ綱豊も、斜め後ろに控える平松時子も驚きに目を瞠っている。

「お照、よいのか。本当によいのか」

「はい」

綱豊が、パンと自らの膝をひとつ打った。

「吉之助、でかした! でかしたぞ。褒めてつかわす」

「恐れ入ります」

「お照、今までと何が違うのだ。どこが気に入った?」

「はい。これまでより、どこか優しく、可愛らしいように思います。何か、あの子を思い出すようで・・・」

熙子は、綱豊と結婚して間もなく女の子を産んだが、生後二ヶ月で亡くしている。江戸時代、赤子や幼児はちょっとした病で簡単に死んだ。大名の子と雖も例外ではない。

「そうか。吉之助、そなたは豊姫のことを?」

「いえ、存じ上げません。この菊慈童は、妻の助言もあり、絵手本を見ずに思うままに描いたものでございます」

「狩野、もしやそなたも?」と熙子。

「はい。娘がおりました」

「そうですか。子を失った親の思いが筆に乗ったのでしょう。そんな気がします」

「恐れ多いことでございます」

「それで、名は?」

「は?」

「名前です。娘御の名は何という」

気付くと、熙子は画から目を離し、正面を向いていた。両の鳳眼がわずかに潤んでいるように見える。言いようのない感動を覚えると同時に、これは、人を喜んで死地に飛び込ませる目だ、と思った。

「吉之助、どうした?」

「は?」

「名じゃ。お照が娘御の名を問うておる」

「こ、これは失礼を。は、はい。峰、と申します。甲斐の緑豊かな山々に囲まれて元気に育つようにと付けましたが、三歳で亡くしました」

「そうか。また可愛い盛りで。そなたも御新造も、さぞや辛かったであろう」と、網豊が表情を曇らせる。

「勿体ないお言葉です」

吉之助は、綱豊の人間性をも見た思いがして胸が熱くなる一方、主夫妻の心情を思い、話題を変えようとした。

「御前様。この画、仕上げるとして、背景は如何いたしますか。一般的には、菊慈童の周りに菊や薄などの秋草を配し、横に小川を添えますが、何かご希望はございますか」

「いや、それでよい。そうですね。表装は、今回は落ち着いた感じがよいでしょう。わたくしの部屋の雰囲気に合うよう、時子と相談して決めておくれ」

「かしこまりました」

「ところで、署名は何とする? 狩野吉之助と入れるのですか。そなた、筆名はないのですか」

「はい。かつて、主税と名乗ったこともありますが、竹川町の家を離れるときに捨てましてございます。富士図同様、署名なしでよろしいかと」

「それはなるまい。今後のこともある。殿、如何でしょう。殿が名を与えては?」

「それは面白い」

「滅相もございません。余りに恐れ多きことにて・・・」と、吉之助は改めて平伏した。

「吉之助、遠慮するな。そうだな。何がよいか・・・」

綱豊は右手を顎に当てて考え始める。程なく、視線を菊慈童の下絵の方に向けた。

「そうだ。此度の件、亡き娘御の手柄であろう。娘御の名から取って、峰信ではどうか」

「さすがは殿。よきお考えと存じます。されど、全くそのままというのも面白くありませんね。時子、筆と紙を」

熙子は、近衛流とも呼ばれる三藐院流の見事な手跡で一文字を記し、網豊に示した。

「みね、は、峰ではなく、山冠に今の、岑としましょう。岑の字は、山辺の峰よりも、剣峻な様を表します。甲府では、富士の反対に鋭く尖った白根三山の頂が見えるのでしょう? 仲の良い親子が並んだようだとも聞きます」

「お照、さすがだ。見事である。吉之助、どうだ?」

「恐れ入りました」

「号はどうしましょう?」

「殿、御前様。よろしければ、隨川、とさせていただきたく存じます」

「字は?」と熙子。

「はい。従うの隨に川。この狩野吉之助、生涯、殿と御前様に付き従い、川の流れの如く絶えずお仕えいたします」

「ほう、殊勝な。殿、如何ですか」

「ああ、それでよい。それにしても、狩野隨川岑信とは、本当にそれらしいな。よし。予が将軍になった暁には、そなたを公儀の御用絵師筆頭にしてやろう。吉之助、せいぜい腕を磨いておけよ」

「かしこまりました」

その夜、吉之助が床に就くと、すでに横の布団に入っていた志乃が、杉板の天井を見つめながら言ってきた。

「主に生涯付き従う、隨川、ですか。そんな歯の浮くような台詞をあなたがおっしゃるなんて、驚きましたわ」

「ば、馬鹿、自然に出たんだよ。あの場にいればお前だってそう言う」

嘘ではない。しかし、確かにあれは佞臣の類が吐く台詞だ。吉之助も苦笑せざるを得ない。

「それはそうと、そのような立派なお名前をいただいて、これからは絵画のお仕事が増えるのですか」

「いや、今後も勤めの中心は表の方だよ。何か心配でも?」と、吉之助は妻の側に顔を向けた。

「江戸に来てから、あなたがおっしゃらないから、わたくしも敢えて申しませんでしたけど、そろそろ、竹川町の父上様にご挨拶に行った方がよいのではありませんか」

「ああ、そっちのことか。しかしなぁ、私が今更のこのこ挨拶に行っても、向こうは向こうで困ると思うぞ」

「そうでしょうか。でも、同じ江戸の空を見ているのですよ。いきなりどこかで鉢合わせ、などということになれば・・・」

「まあ、考えておこう」

それだけ言うと、吉之助は上を向いて目を閉じてしまった。全くその気はなさそうだ。ひとつため息を吐き、志乃も目を閉じる。しかし、寒い。彼女が夫の掛け布団の端をちょいと引くと、その布団が少し持ち上がった。志乃は慣れた動作で、体をそこに滑り込ませるのだった。

この段階において、江戸の画壇に何ら影響を及ぼすことではないが、ここに、絵師・狩野隨川岑信が誕生した。元禄十一年(一六九八年)二月半ばのことである。

次章に続く

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?