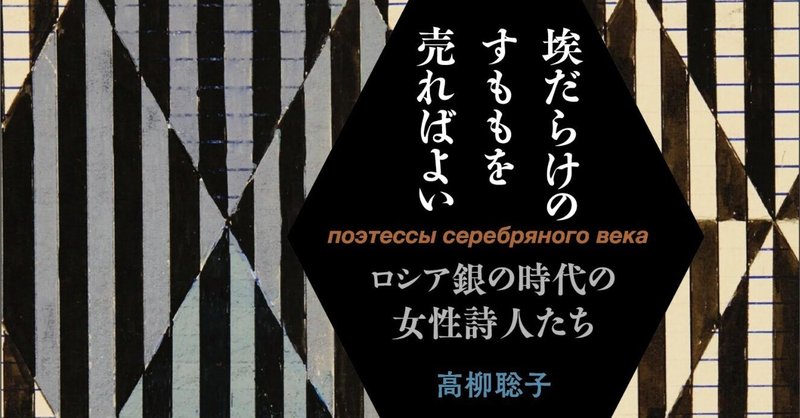

【試し読み】高柳聡子「異国を見つめる詩人 アデリーナ・アダーリス」(『埃だらけのすももを売ればよい ロシア銀の時代の女性詩人たち』より)

『埃だらけのすももを売ればよい ロシア銀の時代の女性詩人たち』

高柳聡子

四六判、上製、184ページ 定価:本体2,000円+税

ISBN978-4-86385-604-2 C0095 装幀 名久井直子 2024年2月下旬発売

詩集とはある世界観の具現であった

ロシア文学におとずれた興隆期「銀の時代」(1890~1920年代)。ペテルブルクの古書店で偶然見つけた詩集を手がかりに、100年前の忘れられた15人の女性詩人たちのことばを拾い上げる。『女の子たちと公的機関』が増刷を重ねる著者による「web侃づめ」の好評連載が書き下ろしを加えて書籍化!

異国を見つめる詩人 アデリーナ・アダーリス

プロローグ

埃だらけのすももが あちこちの広場で

二束三文で売られていたとしても

賢き者も幸せなる者も 地上に囚われ

ごくささやかなこの恵みを受けとる言葉も知らぬ

富める都会の者らの空虚な園で

彫像も水の流れも 黄昏れていったとしても

異国からの恵みを受けとるための

分別ある言葉を 私は決して見つけられまい

1

白き桶から 陽気に堕ちゆく

黄昏の水のなかにはローマの如きものあり

家々の庭は ガリアの村々に似て

通りすぎる女もまた 賢げだ

おお! 秘められた楽しみの幾晩がある

幾らかの袖の下とひきかえに 公爵の園の

みずみずしき薔薇を手に入れる晩もある

それが卑しむべき園で育ったものだとしても

また デカメロンの余分な一日のように

あなたの不名誉な逃亡が記憶に浮かぶ晩もある

三度も葬式に出くわしたから

乞食が陽気に歌っているから

2000年にペテルブルクで出版された『銀の時代の101人の女性詩人たち』というアンソロジーがある。数年前に訪れた夏の終わりのペテルブルクで、いくつかの偶然や勘違いが重なったおかげで、古書となったこの詩集に出会った。銀の時代に101人もの女性詩人がいる(実際にはその十倍もいるのだが)──ページをめくると、最初に登場するのがアデリーナ・アダーリス(1900―1969)だ。

『銀の時代の101人の女性詩人たち』

ここに部分的に紹介するのは、彼女の「日々」という叙事詩の拙訳である。創作年がはっきりしないのだが、おそらく1920年に書かれたものらしい。それは、社会的にはロシア革命後の国内戦の最中であり、また私的には、黒海沿岸のオデッサから首都となったモスクワへ移り住み、その後の人生に大きな影響を及ぼす詩人ワレーリー・ブリューソフと出会う転機の年でもある。しかし、詩を読む限りでは、まだオデッサにいる頃に書かれたものではないかと思う。だとすれば、当時はオデッサも生きることじたい、とても困難な状況にあったとはいえ、波乱に満ちた生涯となることをまだ知らずにいるアデリーナが、まるで自身の人生を予感しているかのような詩行を残していることが心を離れない。そして、その予感の中にこそ、彼女の生と詩に対するみずみずしい感性が反映されているようで、この叙事詩がとても大切なものに思えてくる。長く難しい作品ではあるけれど。

ここに描かれた〈公爵の園〉とは、オデッサに今もある、第5代リシュリュー公爵の別荘だったデュークガーデンではないかと思う。19世紀初頭にエカチェリーナⅡ世に招かれロシア帝国陸軍大将となったフランスの公爵は、みずからの庭園をフランスやイタリアから取り寄せた異国の木々で満たした。この詩の不思議な魅力のひとつは、とりわけこのエピローグに明らかな時間や空間の二元性にある。安値で売られる〈埃だらけのすもも〉と並べられるのは、彫像たちがいて水の流れる貴族の庭園だ。この庭園は歴史がもたらした〈異国〉からの恵みなのだが、かたや、どこの広場でも売られているありふれた〈すもも〉もまた自然の恵み=賜物である。そしてそのいずれをも、受けとるための言葉を知らないと彼女は言う。

アダーリスの人生には常に神秘的な雰囲気がつきまとっている。そもそもロシアでは、彼女はなによりもまずタゴールの訳者として知られている。その他にも、ペルシャ語やタジク語、アゼルバイジャン語などの詩を訳していて、彼女の詩集では多くの頁をこうした訳詩が占めている。また、1930年代には雑誌記者としてウズベキスタンやトルクメニスタンなど中央アジアの各地を取材し、エッセイやルポルタージュを執筆し、自分の創作にも東洋的なモチーフを取りこんだ。子どもの頃から東洋の神秘性に惹かれ、エレーナ・ブラヴァツカヤやニコライ・リョーリフ(レーリヒ)を読んでいたというアデリーナは、東洋医学やシャーマニズムにも明るかったという。そんな彼女にとって異国とはいったい何だったのだろう。

3

運命はいくつもの暗き中庭を通って

いくつもの珍しき国がある秘密の園へと連れゆく

そこにはあまたの菩提樹があり また 小丘の麓の

薔薇たちは 噴水を囲み慎ましく燃えている

私たちには誰しも 恥ずべき悲しみがある

ある朝に それらを数え上げたなら

散歩にゆけば 彼方よりもさらに奥が見えるし

不可解な詩行も理解できる

そうして 高価なものに心惹かれながらも

私たちは わずかな金を貯めねばならぬ

やがて 安い小銭のコペイカ百枚と引き換えに

重い銀のルーブル一枚が与えられよう

アデリーナは、1900年7月13日に当時の首都サンクト・ペテルブルクに生まれた。生まれた時の名は、アデリーナ・ヴィスコワトワ。父は工場の技師、母はマリインスキー劇場のバレリーナだった。けれども、1905年の革命運動に参加した父は逮捕され、シベリアに流刑になる途上で病死、母もみずから命を絶ってしまったという。5歳で孤児となったアデリーナは、母方の親類であるエフロン家へ引き取られ、アデリーナ・エフロンとなった。アダーリスは筆名だ。

幼少期に病気がちだったアデリーナは、穏やかな気候をもとめて、首都から叔母たちが暮らす南のオデッサへと居を移す。そこで詩人としての時が流れだすのである。革命と戦争が続く激動の時代の中で、孤児であった感受性の強い人は、生きる場所も人間関係もなかなか安定しないのだが、かといって気丈にもなれず、〈いくつもの黒き中庭を通って〉絶望を重ねながらも、筆を離さず命を繋いでいく。そのせいか、彼女を語る言説には、「興奮しやすい」「感情の起伏が激しい」という形容が枕詞のようにつきまとうことになる。

首都で革命が起きた1917年、オデッサの大学では若き詩人たちが詩のサークルを結成し、詩に明け暮れていた。「緑のランプ」と名付けられたこの文学サークルからは、エドゥワルド・バグリツキーやワレンチン・カターエフ、ユーリイ・オレーシャといった作家・詩人たちが登場することになるのだが、ここに加わったアダーリスは、仲間たちとともに貪欲に詩を学び、古典を読み、自作の詩を読み合い、そして辛辣に批評し合った──つまり、若き詩人としての幸福な時間と友人たち(ときに恋人)に恵まれたのだった。常にお腹を空かせていた彼らは、大声で詩を叫びながら徒党を組んで町をぶらつき、お互いを愚弄しあう。「私たちは意地悪で、陽気で、すぐに苛ついていた。空腹に苦しみ、裕福な人たちを妬んでいた」というこの時期のアダーリスの写真はそれでも、後の苦労をまだ知らず健康的にすら見える。

左端にいるのがアダーリス

彼らの青春時代は、戦争と革命、それに伴う飢えと困窮に見舞われたが、その心身の空腹を満たしてくれたのは、ただ詩への熱情と詩作の日々の冷めることなき興奮だった。

7

思いがけぬ輝きをもつ別の郷で

善にも悪にも不慣れな私たちは

自由の身で暮らしながら貢ぎ物は払わず

だが私たちの影は地上を彷徨っている

酔いと毒をいたずらに渇望しながら

意地悪な子どものように地上で暮らしている

別の郷では 私たちは高潔で正しい

行くところどこにあろうと 地上の生を営むのだ

だがときには 高慢なる分身が

夜陰のなかで 地上の分身のために歌い

貯水池のそばのクローバーが薔薇の香を放つ

あなたの生涯ではじめてのことかもしれぬ!

この連で二度も出てくる〈別の郷〉とはいったい何を意味するのだろう? 二元性をもつこのテクストにおいて、世界は、別の郷/地上という二つの空間に引き裂かれている、少なくとも詩人の意識の中ではそうだ。〈別の郷〉は〈思いがけぬ輝き〉をもち、そこでは〈私たちは高潔で正しい〉。一方、〈地上〉は〈私たちの影〉が彷徨う場所だという。不思議なことに、本当の自分(というものがいるのだとすれば)のほうがどこか別の場所に存在していて、今ここで地上の生を営んでいるのは〈意地悪な子ども〉のような〈影〉だというのだ。さらに、その自分は〈高慢なる分身〉と〈地上の分身〉に引き裂かれていて、前者が後者のためにときに歌う──この「歌う」とはまさに詩のことだろう。

詩を歌う自分と詩を歌われる自分はひとつの存在の半身だということなのか──そんな疑問が湧き、心がざわついてしまう。だとすれば、詩を歌うということは、引き裂かれた二つの世界をひとつにする行為だといえまいか。

神の賜物であるすももが、この地上で埃だらけの売り物となっていても、そのために歌う詩人がいればよい、そうすれば、〈クローバーが薔薇の香を放つ〉ようなことが起きるかもしれない。自分が生きている世界とは、そのようなことが起きうる場所であるし、歌=詩はそんなふうにして、歴史や人生と一体化し、世界の分裂を束の間であれ解消しうるものだ、アダーリスという詩人はそう考えていたのではないだろうか。

1920年、オデッサにもボリシェヴィキ政権が確立し、若い詩人たちはひとり、またひとりと町を離れていった。アダーリスは首都となったモスクワへと向かう。そこには少女の頃から心酔していた詩人ブリューソフとの運命的な出会いが待っている。ロシア象徴主義は前期(ブリューソフ、メレシコフスキーなど)・後期(ブローク、ベールイなど)と二世代にわたって展開したが、アダーリスは後期象徴主義以後の世代よりもさらに若く、彼女にとってブリューソフは決して対等な立場ではなかった。けれどもこの大御所の師は、やがて彼女の恋人となり、二人の関係は文学界の注目の的となる。

5

「愛している」の後で 私は少しこう言った

愛が歌っている 私は聴かねばならぬと

愛はいつだか 目に見えぬ薔薇を

温かなベッドの上にまき散らした

そして 秘められた風景を照らしだしながら

愛は永久(とわ)に私を貫いたのだ

なにやら光線のように でも私はおなじ私

その炎に苦しんでいたとしてもだ

愛はゆっくりと かつ正確に突き刺し

いまは 妙なる遠方で歌っている

そしてただブナの枝が舞っているだけ

ブロケードの帽子をかぶった頭の上で

1924年にブリューソフが亡くなった際に(すでに彼の愛は醒めていたが)、アダーリスは彼の棺のそばで詩を読んであげていた。人間は死後も40時間、聴覚だけは生きていると信じていたから。

「日々」はブリューソフと出会う前に書かれた詩だが、その第5章に触れると、彼女にとって愛とは何なのかを考えるきっかけがつかめる気がする。一行目では〈私〉が主語となっているのに、二行目になると主語は〈愛〉にかわり、私は愛の歌を〈聴かねばならぬ〉といって、〈愛〉に従う姿勢をとっている。感情的だといわれがちなアダーリスだが、彼女の詩における「愛」は、自分の内から湧き出る情熱といった一般的に想像されるようなものではなく、むしろ自分の外に、まるで他者のようにある。

それはさらに、象徴主義的な高次の世界を思わせるものでもない。すでに述べたように、歌が詩であるならば、歌い手である愛は詩人ともとれる。ブリューソフを読んで恋焦がれた少女は、愛の歌を一心に聴いた季節に別れを告げる刻を迎える。そうして、恋人の棺のそばで今度は自分が詩を読んであげる、つまり愛を歌ってあげている。二人の立場は逆転し、棺に横たわる彼はいま彼女の愛を〈聴かねばならぬ〉。やがて、彼女を貫いた愛はこの地上を去り、〈いまは 妙なる遠方で歌っている〉者となる。

ブリューソフの死後、絶望に満ちた彼女は自死しようとして助けられている。「首を吊りたいのに、不器用で縄がうまく結べない」という嘆きの手紙を友人に送ったという。

絶望を逃れ生き延びるためか、1925年、アダーリスは新聞記者となって中央アジアへ赴いた。ブハラ、サマルカンド、タシケント、アシガバード──ウズベキスタンやトルクメニスタンから発信される彼女のルポは、イデオロギーに染められたソ連的な表象としての東洋ではなく、俗世のリアルな生活が描写された本物の中央アジアだ。東洋をテーマとした詩も書きはじめ、かつて得意としたエキゾチズムはロマン主義的な域を脱して、より具体的な表象へと変化する。しかしそれは、詩人に良い評価をもたらすことはなかった。

アダーリスは若い時分から気弱で、周囲の期待を裏切ることを怖れ、なかなか詩集を出そうとしなかった。ようやく1934年になって第一詩集『権力』を出版したが、その評判は芳しくなく、彼女が怖れていたとおり「周囲をがっかりさせた」。ただ、先輩詩人のオーシプ・マンデリシタームだけが、「アダーリスの詩の魅力は、ほとんど手で触れられるし、目にも見える」と称賛する。手で触れられる物質性──ブリューソフとの関係もあって象徴主義の流れを汲む詩人とみなされがちだが、他の詩人たちとは異質の魅力を放つ彼女の詩の本質はここにあるといえるだろう。

この叙情詩の中でアダーリスは、「彼方(ダーリ)」という語を幾度も用いている。庭園の垣の向こう側の月があるほうに見える〈空虚な彼方〉(2章)、それから〈感謝に満ちた彼方〉(6章)と謳われる遠い場所を詩人のまなざしはいつも捉えている。実は「ダーリ」とは、アデリーナの家庭での愛称でもあった。ここではない遠いところにいる私(ダーリ)──その名に遠い彼方を包み込んで、彼女の影はこの地上の生を嘆きながら詩をよすがに生き抜いた。ふと目を上げると、彼方にいつも見える気がする──そんなとても不思議な人だ。

(※こちらは連載時の原稿です。書籍『埃だらけのすももを売ればよい ロシア銀の時代の女性詩人たち』とは一部ちがいがあります)

プロフィール

高柳聡子(たかやなぎ・さとこ)

1967年福岡県生まれ。ロシア文学者、翻訳者。早稲田大学大学院文学研究科博士課程修了。おもにロシア語圏の女性文学とフェミニズム史を研究中。著書に『ロシアの女性誌━━時代を映す女たち』(群像社、2018年)、訳書にイリヤ・チラーキ『集中治療室の手紙』(群像社、 2019年)、ローラ・ベロイワン「濃縮闇━━コンデンス」(『現代ロシア文学入門』垣内出版、2022年所収)など。2023年にロシアのフェミニスト詩人で反戦活動家のダリア・セレンコ『女の子たちと公的機関 ロシアのフェミニストが目覚めるとき』(エトセトラブックス)の翻訳を刊行。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?