(CFP)金融資産運用設計①基礎知識

■日本のGDPは約550兆円。

・最大の構成項目は民間最終消費支出(50~60%)

・次いで民間企業設備が15%前後

◎生産面のGDP=産出額-中間投入(原材料など)

◎支出面のGDP=最終消費支出+総資本形成+輸入-輸入

◎分配面のGDP=雇用者報酬+固定資本減耗+生産・輸入品に課される税-補助金+営業余剰・混合所得

■名目GNI=名目GDP+海外からの所得の純受取

■実質GNI=実質GDP+海外からの所得の純受取+交易利得・損失

■寄与度・・・前期のGDPに対する各需要項目の増加額の割合。合計するとGDP成長率となる

■寄与率・・・GDPの増加額に対する各需要項目の増加額の割合。合計すると100%になる

●潜在GDP・・・資本や労働などの生産要素が最大限投入されたと仮定した場合、又は過去の平均的な水準まで投入されたと仮定した場合に実現可能なGDP

■潜在GDPと実際のGDPとのギャップをGDPギャップ・需給ギャップという

・GDPギャップがインフレやデフレを引き起こす要因の1つとなる

・実際のGDP>潜在GDP : インフレの要因となる

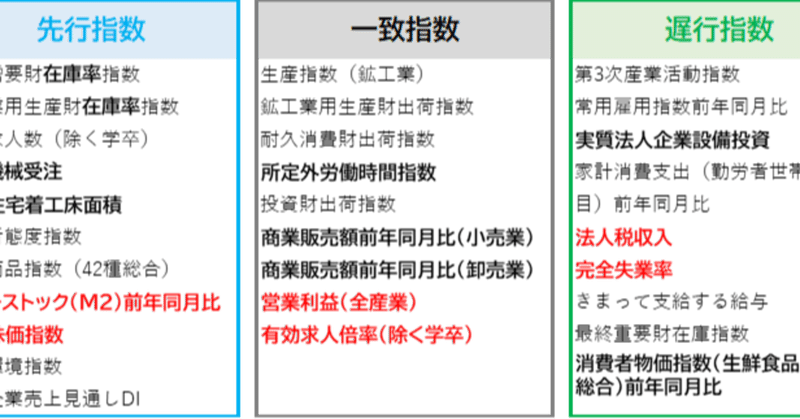

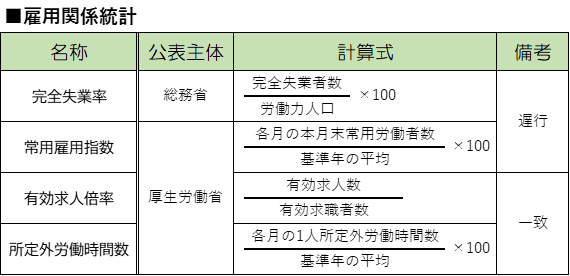

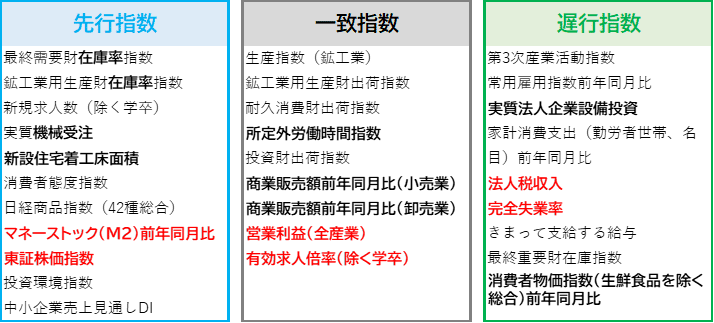

■CI(コンポジット・インデックス)・・・CI一致指数が上昇している時は景気拡張局面、低下している時は景気後退局面

■DI(ディフュージョン・インデックス)・・・採用系列のうち、改善している指標の割合。DI一致指数は、景気拡張局面では50%を上回り、景気後退局面では50%を下回る傾向がある

■景気ウォッチャー調査・・・タクシー運転手やコンビニ経営者など、地域の景気に関連の深い動きを観察できる立場にある人々(景気ウォッチャー)にアンケート方式で地域の景況感を調査するもの。内閣府が毎月調査し、翌月上旬にDIを算出・公表している

■日銀短観・・・日本銀行が調査。全国約1万社の企業を対象に調査。四半期ごとに実施。業種別・規模別に区分されており、現状・先行き、業績・設備投資額の実績・予測値など幅広い項目で調査されている。最も注目度が高いのが業況判断DI。

・業況判断DI=「良い」の割合-「悪い」の割合

■機械受注統計・・・内閣府から公表。実績値は毎月、見通しは四半期ごとに公表。「船舶・電力を除く民需」の数値が景気の先行指標として重視されている。月次の数値は振れ幅が大きいため移動平均値か四半期ベースで比較することが一般的。

■鉱工業指数・・・経済産業省が毎月調査・公表。

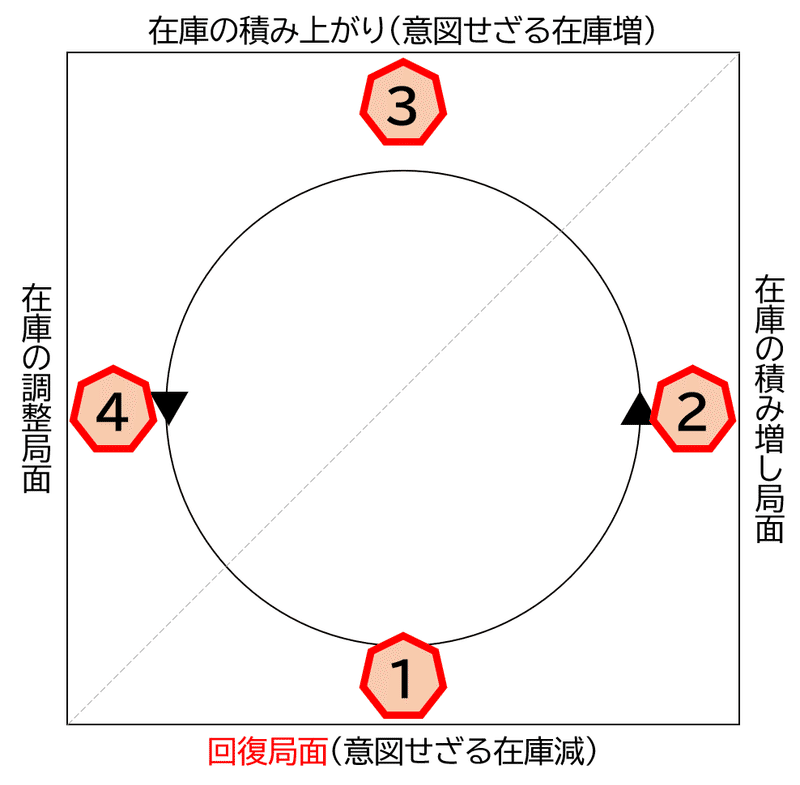

■在庫循環・・・

■家計調査・・・総務省が毎月調査・公表。全国約9000世帯を対象。全ての世帯を勤労者世帯と勤労者以外の世帯に分けて調査を行う。毎月公表されている「2人以上の世帯の消費支出」は、実額と実質ベース・名目ベースの変化率が示される。

■家計貯蓄・・・内閣府が公表。

■消費者態度指数・・・内閣府が毎月実施する消費動向調査のうち、「暮らし向き」、「収入の増え方」などの今後半年間の見通しを基に算出する指数。先行系列。

■住宅着工統計・・・国土交通省が調査・公表。新設住宅着工面積は先行系列。

■企業物価指数・・・日本銀行が毎月調査・公表。企業間で取引される財を対象。基準時点(2015年)の価格を100として指数化。為替相場や原油価格などの変動が直接的に反映されるため、短期的変動が大きい。国内企業物価指数、輸出物価指数、輸入物価指数の3つを総称して基本分類指数と呼ぶ。ラスパイレス指数に分類される。

■消費者物価指数・・・総務省が毎月調査・公表。直接税や社会保険料などの支出(非消費支出)、有価証券の購入、土地・住宅の購入などの支出は対象外。ラスパイレス指数に分類される。

■ディマンドプル・インフレ・・・総需要が総供給を上回ることで生じる。GDPギャップがプラスの時に生じることが多い。

■コストプッシュ・インフレ・・・賃金や原材料価格などの生産要素の価格が高騰することによって生じる。

■ボトルネック・インフレ・・・ある分野で生産要素が不足することによって生じた製品価格の上昇が、その製品wお原材料とする他の分野に波及することで生じる。

■物価指数の算出方式

・パーシェ式・・・比較時の各商品の数量を用いて計算。

・ラスパイレス式・・・基準時の各商品の数量を用いて計算。

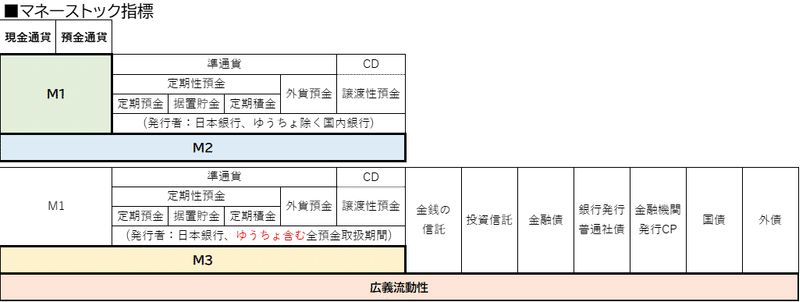

■マネーストック統計では金融機関や中央政府などが保有する通貨量は対象にならない。

■M1ではゆうちょ銀行等の預金等も対象としているが、M2では対象としていない。

■M2の前年同月比が先行系列に採用されている。

■マネーストックが増えると景気が回復し物価が上昇しやすくなると言われているが、近年では定かではない。

■マネタリーベース・・・日銀当座預金+日本銀行券発行高+貨幣流通高。灰パワードマネーとも呼ばれる。

・マネーストックには日銀当座預金が含まれないのに対して、マネタリーベースには日銀当座預金が含まれている

・マネタリーベースの流通現金は、金融機関の保有分が含まれている。

■マネーストックは金融機関から経済全体に対して供給される通貨であるのに対し、マネタリーベースは中央銀行が供給する通過。

■国際収支統計・・・財務省と日本銀行が共同して作成し毎月公表。

■経常収支+資本移転収支-金融収支+誤差脱漏=0

■金融政策決定会合は年8回開催される。

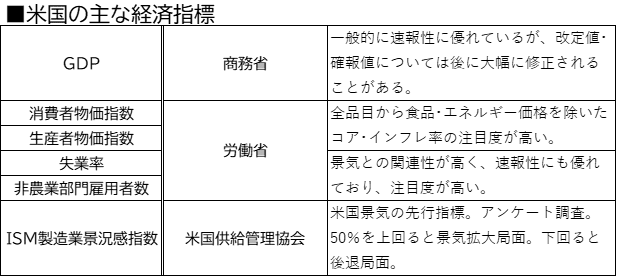

米国の金融政策

★連邦準備制度理事会(FRB)

・連邦準備制度(FRS)の最高意思決定機関であり、7名の理事で構成される。FRBの主な機能は、金融政策の基本方針の決定や、12の地区連銀の指揮・監督。

★連邦公開市場委員会(FOMC)

・FRSの金融調節方針を決定する委員会。

・約6週間ごとに年8回開催される。

・利上げ・利下げの方向性やその幅などが注目される。

・FRBの理事全員と、ニューヨーク連銀総裁、その他の地区連銀の中から交代制で選出される4名の合計12名で構成される。

・米国の政策金利であるFF(フェデラル・ファンド)金利の誘導目標などの金融政策が決議によって決定される。

★地区連銀(連邦準備銀行)

・FRB監督下に全米12地区の連邦準備銀行が置かれている。

・FRBで決定された金融政策基本方針に従って実質的な中央銀行業務を執行する。

■公債依存度・・・歳入総額に占める公債金(国債)の割合。公債依存度が高いと歳出を虹彩で補填していることを表す。

■基礎的財政収支(プライマリーバランス)・・・国債費(国債の利払費等と債務償還費)を除いた歳出と公債金収入(国債発行収入)を除いた歳入(税収など)との収支。日本は2019年は大幅な赤字だった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?