音楽的事件。小沢健二さん『ウルトラマン・ゼンブ』によせて

序章

親愛なるあなたへ

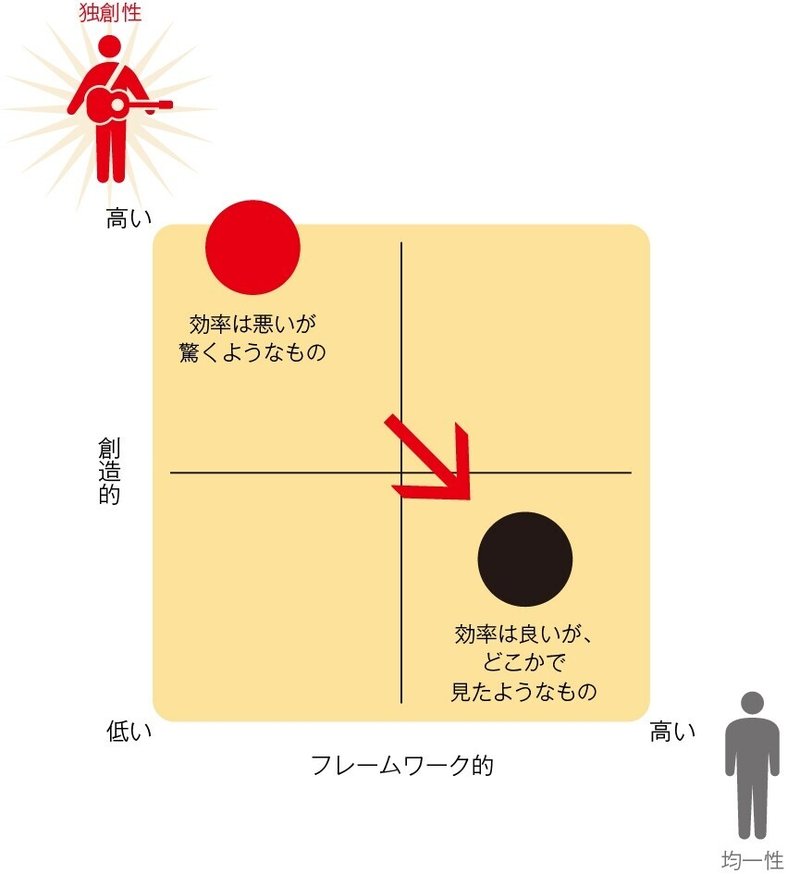

「オザケン…優等生すぎて、つまらなく思えてきました。」と、友人が言いました。

小沢健二さんの新曲『ウルトラマン・ゼンブ』をめぐって友人と私は、自分の想いが相手に届かない歯痒さがだんだんとつのり、メールラリーが半日を越えたころ、あきらめたような感じで

「フレームワークから外れていて、確かに、クリエイティブで、未来的なのですよね。オザケン…優等生すぎて、つまらなく思えてきました。」と。

小沢健二さんの新曲MV『ウルトラマン・ゼンブ』、あなたはどのように受けとめたでしょうか。

『ウルトラマン・ゼンブ』の必殺光線を放たれたでしょうか。

あなたは誰かに必殺光線を放つでしょうか。

波風

この曲は、私は個人的な理由でなつかしく特別なのだけど、「新しい驚き」は私の固まった頭を強烈に揺さぶり、私よりずっとオザケン好きな友人に「これは歴史に残る」と絶賛し、波風を立て合いました。

どれだけ言葉を尽くしたところで、わかりあえないかもしれない。けれど、本音を言わないと伝えたいことも伝わらない。

小沢さんのキツネノートに、こんなことが書かれています。

人はわかりあえない。唯一わかりあえるとしたら、そのあきらめ、その謙虚さ、そのもどかしさをわかりあう、ということ。

小沢健二『キツネを追ってゆくんだよ』より

私たちは、相手の言葉に、自分の言葉で答える。

うっかりすると、相手に失礼なことを言っている。

いけない、と思って主張し過ぎるのをやめる、なんて変に気兼ねすることなく、正直に言う。

そんなやりとりのあと、私たちの違いは何だろう、と思い始めたのです。

「どういうことを考えているのか」と想像しながら相手に向かい合おうとするのと

、「この人は全くわけのわからないことを言っている」と思って、ともかくやりすごそうとするのでは、その人の存在の受け取り方が全然違ってくるからです(そしてそれは、自分自身の存在に関わってきます)。

私たちは多様性とぶつかって、なにか、愛とか、存在みたいなものを確保し続ける必要があります。なぜなら、多様性ある人といることこそが、ブレイクスルーを起こすからです。『ウルトラマン・ゼンブ』のデザインチーム“Ozawa Kenji Graphic Band” が、多様なデザイナーで構成されているように。

多様なビジュアルでなければ、と考えたんです。だから多様なデザインができる、多様なデザイナーが必要でした。

多様なバックグラウンドとかタッチが必要だったので、300人近い応募の中から、タッチが「かぶる」方は、才能・実績バリバリでも泣く泣くはずしました。

音楽ナタリー 小沢健二 インタビューより

私はデザイナーですが、「社長とタッチが同じ」という理由で、ある場所からはずれたことがあります。「同じ」ということはクリエイティブの世界では存在が脆い、ということです。なぜなら、相手に刺激がないからです。「違い」が相手のメリットになりえるのです。

ポップと洗練

賛否あるかもしれないけれど、とても大切な事を伝える楽曲だと思うのです。

私たちは今この瞬間に生きることが大切です。私も、今この瞬間を切り取ってこれを書いています。でも、今だけじゃない、より遠くの未来へ届くものを創る人はどのくらいいるでしょう。

この映像は確かに、子どもの未来のために作られています。小沢健二さんは世の中の人に役立つことを考えているし、紛れもないアーティストでありながら、その作品はアーティストの自己表現とは違います。

「天才と数は比例しない」と、ベストセラー作家を生み出してきた元某出版社編集長が言いました。

数を求めるなら複雑でなく“キャッチー”(ポップ、大衆的)であること。

どこか安心できて、どこか馴染みのある、当たり前のものであること。

また、デザインを多数に届けたいなら「格好良さは70%くらいにとどめること」が大切といわれます。

だから、私が『ウルトラマン・ゼンブ』から受けたインパクトはハンパなかったです。

一見ポップだけれど、広く行き渡ることなんて考えていないんじゃないか、と思うような、とてもとがった映像表現。

といっても、ポップであることに無関心なわけでもない。カッコいいだけじゃなく、‘鈍み’もある。アートであり、エンターテイメントであり、デザイン。

それが、たまたま音楽だった、というもの。

小沢健二さんは以前から音楽はもちろんアートワークも自分で手がけ、かと思えば外国文学や民俗文化にも造詣があって、文学的な分野でも活躍しています。

その経歴からも察しがつくように、小沢さんの作品は、歴史と現在、音楽とアートワーク、知識とクリエイティブが全部一体となった総体です。

「誰のアートワークだろう」なんて考えさせない、一目で「小沢健二」と伝わるもの。

多様化が進んだ今、「完璧なもの」なんて作れません。マス向けだと浅いモノになるから、深くは刺せない。だから、届いて欲しい人に届くものを作る。それが今の時代に求められるもので、小沢健二さんの必殺光線の一つ、だと思います。

なぜ必殺光線は届くか

私はグラフィックをやっていたこともあり、自分のゼンブを賭けて届けたい時もあるから、「ああ、わかる、この感じ。私もこういう経験がある」と深く刺さるのだけれど、私の中心を射抜いたこの光線、みんなに届いているでしょうか。

ある人にとって完璧なものも、ある人はおもしろくない。逆に、アンチが出るから強いファンも出ることもあります。

「何をしても批判は起きるし、何をしなくても批判は起きる、って釈迦の時代からいわれてたよ」と友人に言ったところ

「『上を向いて歩こう』って曲すら、個人的に嫌な思い出と結びついていて、名曲としてよくかかるだけに、その度に嫌な思いをする、

みたいな人がいるよね」と友人は言いました。

刺激のないものなんて、

相手の気持ちは掴めない。嫌な思いも含めて

、人は何かを学べるんじゃないかしら。

小沢健二さんは大切な人の人生を開くことを考えて、数じゃなく質を大事にしたのだろうなあ、と思います。新しい驚きを通して、私たちに伝える何か。

小沢さんのように知識を持ち、自分の手を動かし、感性を磨く人が、人を説得し、これからの社会を思うように生きるのだろう、と考えることは、とてもあかるい未来にも、圧倒すぎるようにも感じます。

でも、ウルトラマン・ゼンブだって3分でカラータイマーが切れるのだから、弱点もあるはず。だから私たちはストーリーを感じるし、そこに感情移入することができます。

私は『ウルトラマン・ゼンブ』に、強さと弱さを感じるから好きです。ヒーローはたいてい苦しみを抱えていそうだから(そしてそれを見せず想像させるから)、応援したいと思うのです。

第1章

『ウルトラマン・ゼンブ』の感想

上に書いたように、私はヒーローものに弱いです。観る方じゃなく、描きたいと思っています。なぜなら、ヒーローを応援したいからです。今の仕事は、人の支援です。

『ウルトラマン・ゼンブ』という楽曲について、小沢健二さんのツイートでその断片を見たとき、「カラータイマーが点滅してからが勝負のときだ」なんて私に共感できるかな、と思いました。コロナ禍の背景で、きっと強い歌な気がしたから。

けれど、『ウルトラマン・ゼンブ』は私の予想とは全く違っていました。ある意味で予想以上に強くて、さらにはるかに予想以上に弱かったです。

そう、この『ウルトラマン・ゼンブ』は恐ろしいミュージック・ビデオです。

強い人が、弱さを受け入れ圧倒的努力をしていることを知り、

弱い人が、強さを知りもっともっと成長したいと切望し、

不完全な人が、完全な人に自分を投影し、

不完全さを認めた人が、自己顕示と自己嫌悪を行き来し、

愛の渦中にいる人が、悲しみについて考えはじめ、

憎んでばかりいる人に、愛の記憶がよみがえり、

一人の人は二人になりたくなり、

二人の人は一人になりたくなる、

・・かもしれないからです。

あなたはどうでしょう。変化はあったでしょうか。

『ウルトラマン・ゼンブ』は、小沢健二さんの4歳の息子、あまぬ君が言った「歴代ウルトラマンすべての力を併せ持つ最強のヒーロー」という架空のキャラクターをモチーフにした曲といいます。

私たちはこの楽曲の中に小沢健二さんの人生を、圧倒的なすごい人のストーリーを、期待どおり覗けるでしょうか。

小沢健二さんの「本当」かもしれないし、「想像」かもしれないし、あなたの「本当」かもしれない『ウルトラマン・ゼンブ』の歌詞。

カラータイマーが点滅してからが勝負のときだ

追い込まれてからヒーロー達は真の力を出し始めると言う

これまでは何をしていたのだと後悔はしないんだ!

絶体絶命の恐怖が迫りくる おそるべき時にこそゆける

Ya ya ya ya ya ya

Ya ya ya ya

ウルトラの奇跡を見せるよ

子どものころに隠しといた変身アイテムで

愛すればそりゃ涙は流れていくよと

知っている今の僕を賭け

この地点から放つ必殺光線は

(光線 光線 光線)

届くかな

カラータイマーがついてないんだよな 悪い奴には

大人って存在の失望と悲しみを一つ一つ知る時思う

幼なごころに感動したのさ 圧倒的なる ULTRAMAN

最強の最高の心 僕と君の未来までかえてゆく 憶えている?

Ya ya ya ya ya ya

Ya ya ya ya

Ya ya ya ya ya ya

Ya ya ya ya

Tower of Good

ウルトラの奇蹟を見せるよ

子どものころに隠しといた変身アイテムで

愛すれば そりゃ涙は流れていく

そりゃ心は苦しくなる

うまく言葉出なくなるよと

知っている今の僕を賭け

この地点から放つ必殺光線は

(光線 光線 光線 光線 届く)

(光線 光線 光線 光線 届く)

届くかな

ウルトラの時空は繋がる

子どものころに隠しといた変身アイテムで

生きていれば この涙は流れてゆく

この心は苦しくなる

何も言葉出なくなるよねと

知っている 僕の全部を賭け

この地点からあの必殺光線は

(光線 光線 光線 光線 届く)

(光線 光線 光線 光線 届く)

届くかな

『ウルトラマン・ゼンブ / 小沢健二 と Ozawa Kenji Graphic Band』

あなたは、どんなメッセージを受け取ったでしょうか。

私は、「このままじゃやばい!」と思いました。

👁👁視覚のやばい→新しい、美しい、遊び心

🎵 歌詞のやばい→平易な言葉、無駄がない、センス、論理、物語、愛...

人生を変えるものというのは言葉にしろ音楽にしろアートにしろ、高揚感があるものじゃなく、それに触れたあと考えこんでしまうような自分を見つめられるものなんじゃないか。そのことを実感しました。

友へ

私と友人は、ウルトラマン・ゼンブという曲の解釈について深夜から翌夕までメールを交わしました。

音楽を聴くためには自分の人生がいる。『ウルトラマン・ゼンブ』は、つくづくそう感じさせます。勿論たいていの愉しみには人生がいるのだけれど、音楽の要求するそれが、いちばん根源的だと思います。

それはつまり、人生経験ではなく人生がいるということ。

オザケン好きな友人も、たぶん私よりずっと揺るぎなく人生を持っています。

だから、私たちは堂々と、好きなように聴こう。

私たちは「圧倒的にすごいもの」からのギフトをありがたく受け取って、

同化でなく、独自の方法で生きよう。

正しさなんてないから、自分の答えを持とう。

ないものじゃなく、ある力を引き出そう。

自分を信じ、相手を信じよう。

自分のスタイルと自分の言葉を持って、

自分の表現手段で社会に貢献しよう。

自己肯定と自己否定を行き来しよう。

自分の小ささを認め、葛藤や苦しみを味わおう。

圧倒的なものになって初めて、「努力」と言えることを知ろう。

相手の心を掴むものは何か知ろう。

手に届かないものを見て、それに届くよう毎日を過ごそう。

第2章

『ウルトラマン・ゼンブ』のグラフィック・デザイン

小沢健二さんのHPに、小説『うさぎ!』第二十四話が公開されています。

時代が変換するには、すべての人の目に明らかな、衝撃的な事件が起こる必要がある。ただ「理論上、おそろしい殺戮兵器が作れます」では、時代は変わらない。

「ふーん、そうなの」「そう言うけど、本当かねえ」で終わってしまう。人は、自分の目で見ないと、なかなか信じない。時代なんて、強烈なことがないと、なかなか動かない。

小沢健二 小説 『うさぎ!』第二十四話 より

私はグラフィック・デザインをやっていたこともあって、『ウルトラマン・ゼンブ』は衝撃的事件でした。

グラフィックのもっとも良い形、かはわからないけれど、グラフィックの魅力を伝えながら、グラフィックというものの枠を超える挑戦には心を打たれます。

1990年ごろ見ていたグラフィック・アートが映像になったみたい(しかも、物語がある、歌がある、遊びがある!)。

あのころ、フリッパーズギター(小沢健二さん、小山田圭吾さんのバンド)を聴いてグラフィックなミニコミ誌をつくっていたデザイナーの卵たちは、小沢健二さんが言葉もデザインも支配して私たちに驚きをもたらす、なんて誰が想像できただろう。

これから美術系に進む人はいいなあと思います。現代美術もデザインも素晴らしいけれど、音楽のアートワークに関わることもとても楽しそうです。

グラフィック・デザインの力と使命

ここから「グラフィック・デザインとは何か」、について書いてみます。

私はデザイナーで、友人はアーティスト(タイプ)です。だから、もしかして私が『ウルトラマン・ゼンブ』から受けた衝撃がなぜか、わからないかもしれないので。(マニアックな方向けに、別ページで図説の予定)。

私は、グラフィックデザインをやっておけば可能性が広がる気がして、武蔵野美術大学 視覚伝達デザイン学科への進学を選びました。いわゆるグラフィック・デザインです。

あなたは、グラフィック・デザインってそもそも何、って思いませんか?

グラフィック・デザインの特徴は、「静止」していることです。

現実の世界は何もかもが動いています。

それを静止させて、人と視覚コミュニケーションをとる。そこにエネルギーを使っているのが、グラフィック・デザイナーです。

静止するグラフィックが、どうやって人の注目を集めるか、感動に導くかをデザイナーは考えます。

だから、グラフィックを動かす、という『ウルトラマン・ゼンブ』のMVは、グラフィック・デザインの存在そのものが揺らぐものなんです。

小沢健二さんはインタビューで、「世界のGIF界に衝撃を与えるようなものがつくれた気がします」と言っていましたが、私はグラフィック界の革命が起きてる、と思いました。

『ウルトラマン・ゼンブ』の映像は、かつてフォントに魅せられた美術学生たちがフリッパーズギターを聴きながらパンフレットや雑誌をつくっていたことを思い出させます。

自分がその「カッコいいメンバー」に属せていない(けれど、ここにいる)、と感じていたころの自意識を思い出します。

あのころ、できる人が同じ人間とは思えませんでした。

まだ、何も始めてもいないのに。

みんな、始めたばかりなのに。

今できなくても、できるようになりたい、と思えばよかったのに。

小沢さんは、このミュージック・ビデオで重要なのは「良いデザインじゃないといけない」ことだと言っています。

きっと、今の子どもが大人になるころも、もっと遠い未来も、「いつ見ても新しい」「勉強になる」「何か始めたくなる」と思わせる、人をエンパワーするための質の高いビジュアルが必要で、その上で歌詞も過去も全部つながってなくちゃならないのだろう、と思います。

現代美術家の村上隆さんが、クオリティについて話した言葉があります。

「・・・芸術はコンセプトと打ち出す時代、タイミングが重要だと立証したわけです。コンセプトに付随したクオリティの高さも必要ですが」

芸術は知覚を覚醒させ、感性に訴えて耐えうる存在でなければならないと村上は説く。質が低くとも感性に作用すればいいと言いつつ危惧も示した。

「日本人はここ20年、クオリティを得るための困苦を疎い始めたので、質の高い作品ができなくなった」

村上隆『PEN(2020.6/1号)』インタビューより

私は大芸術家ではないので、より遠くへとは思わないけれど小さいながらも届けたい人に届けるために質のことを日々考えます。

小沢さんのように、意識して質を目標にしないと質は上がらない。それだけは言えます。

『ウルトラマン・ゼンブ』は、ビジュアルの質が高い。

ただ単純にすごい。

何時間見ても、見飽きない。

(職業病です)

見るほど自分に足りない「何か」を意識してしまいます。

けれど、だからこそワクワクもソワソワもさせられます。

一方、歌詞はシンプルで私のリアリティに刺さるし、行動を後押ししてくれます。こういった「新しい驚き」をもたらすことが社会の進化であり、社会貢献と言わず何になるでしょう。

第3章

最初の「光あれ」

人や社会を良くするもの、って何でしょう。技術革命、科学、愛、、

モノが足りてる今、私たちがが求めているのは物質や技術や理論だけじゃなく、新しいモノに触れる驚きや喜びの中に、自分の成長を見いだすことじゃないでしょうか。

私たちは小沢健二にはなれないけれど、自分のいる場所を知り、考え、また気持ちを新たに始めます。

小沢さんのようにグラフィックを使いたければ自分がデザインに関わっていないと説得力も出ないし、自分のコンセプトが曖昧だとやり続けるのは難しいです。

人の深層心理をいかにして動かすかを考えられないといけないし、新しいことで相手の心、しかもその深い部分を動かすものをつくるには、強い想いもないとできません。なぜなら、心に関わることだからです。

友人に「自主性が生まれるから分断が生まれるのでは」、という問いをもらったのですが、自主的に何か考えることしか相手の心を動かす革新的な何かは生まれない、とは思います。

だから、何を言っても安心安全な(分断のない)環境を自分で作るか、マインドを鍛えるかだと思っています。

最初の一言を言うより、何か言い返したりする方がカンタン。

でも、あなたが今言うのは、最初の一言。

劇場を出現させる、最初の「光あれ」

劇場いっぱいの人の心に、あなたは何を言いますか?

小沢健二『キツネを追ってゆくんだよ』より

自分や周りや社会を進化させるためにも、「最初の人」はとても貴重だと思います。小沢さんは、いつだって最初の一言をいう存在です。

オザケンの必殺光線とは

昨年末、小沢健二さんがFNS歌謡祭でラブリーを歌ったとき、友人からこんなメッセージが届きました。

華やかな感じで表舞台に出た人だけど、当時、既に、こういう演奏を披露していました。

「練習なんか嫌いだからしない」なんて言っていたけど、実際にやってみると、地道に練習しないと、ああいう風には弾けないってことが、分かるんです。

つまり、「暮らしは、地味の積み重ね」みたいなことが分かっていて、そういうことを大切にしている人なんだと思います。

オザケン好きな友人より

友人がよく言うのは、どんな暮らしも小さなことの積み重ねでしか成り立たない、ということです。

『ウルトラマン・ゼンブ』は、小沢さんじゃないとああいう風にはできない、ということが一目瞭然です。

私は落ち着かなくなってきます。

たぶん、このままじゃ行きたいところにいけない気がします。

この楽曲が私を落ち着かなくさせるのは、たぶん、そこにあるのが音楽やミュージック・ビデオの一つではなくて、アート、デザイン、絵本、詩、社会、愛、人間の欲求...全部が存在するという、そのことです。まさに、「ウルトラマン・ゼンブ」。

小沢さんの音楽が全部と繋がるのではなく、小沢さんの全部が音楽や文章、アートワークと繋がるのが、小沢さんの作品の特質であるように思います。

そこに見えるのは、たった一人いつも時代の先端を走る存在です。

だから私は『ウルトラマン・ゼンブ』を聞くと、強くもなり、弱くもなります。落ちたら、そこは深くて果てしない。出口を見つけるには、自分との戦いが待っている。

小沢さんの作品を見ると「わあすごい」という状態になります。そして一人冷静に「小沢健二には誰もかなわない」という気持ちになるのです。

おわりに

この『ウルトラマン・ゼンブ』の感想は、

ミュージック・ビデオ公開から三-四週間のあいだ、雨風と春の日差しのなか書いていたものです。

頭の中を「空っぽ」にしてウルトラマン・ゼンブから吸収したものを取り込もうとしたので、その間SNSから離れて暮らしました。

頭の中は刻一刻変化しているので、裏返って裏返って表に辿り着いたこともあります。

個人的な感情は何の役にも立たちません。でも、この曲の強さと弱さが、少しでも伝わればと思います。

「これまでは何をしていたのだと後悔はしないんだ!」という歌詞表現があります。私は実にもう日々、「これまでは何をしていたのだ!」

と考えっぱなしです。

でも「これまでは何をしていたのだと後悔はしないんだ!」

文中にオザケン好きな友人が登場しますが、私も友人もたぶん、二人の関係に波風を立てるつもりじゃなかった。

でも、波風はとてもおもしろいです。これはその記録です。

私たちはひとまずの着地地点を得て、前より相手の気持ちもわかってあげられるかもしれない清々しい朝を迎え

、きょうも平和にくらしています。

3月31日。

「キツネを追ってゆくんだよ」のDVDを買いました。

小沢さんの「今まで作った中で一番美しいパッケージです」という言葉に魅せられました。

表紙をめくると、とても美しい世界が広がっていました。気持ちが艶やかになります。本文に、まさかのゾンビー君イラストが(笑)

そして、この中に書かれている朗読(11月のオザケンライブ配信)は、まさに私と友人の間に起こった問題です。

……。

ああ、友人が放った『ウルトラマン・ゼンブ』の必殺光線はこういうことだったのかと。

友人は「人間フィクス」で、

師匠Aは「テクノフィクス」で、

師匠Bは「社会フィクス」で……。

そりゃ、わかりあえないわと納得したのでした(意味わからない人、ごめんなさい)。

買って良かったです。機会あれば、またキツネノートから引用させていただきます。

2021年3月31日

後記

小沢健二さんのおかげで、私にこれまでのどんなことより深く未来を考えたし、友人とも本音で交流したし、ともあれ、何ともぜいたくな時間を味わいました。

小沢健二さんの作品は、どこまでも徹底的に手が込んでいます。

正直、MVを初めて見た時には「視覚情報が多すぎる!」とか、「新しい形のポップアート!」とか思いましたが、実際、私と友人に議論を巻き起こした一つの “現代美術” です。

私にとって、小沢さんは人生の師ともいうべき存在になりました。

「やはり表現は個人に向けての発信だ」と思い、恐れず、そういう発信をしたいと思います。

小沢さんがいなかったら、私の人生はまったく違ったものになっていたかもしれません。もしかしたら、疑問も抱かず日々を過ごしていたかもしれません。そうじゃなかったかもしれないけど、それはわかりません。

人生はただ一度のものだから比較することはできない。けれど、小沢健二さんが居てくれたおかげで私がある、という未来にしたいです。

少なくとも、表現について考えるきっかけをつくってくれたのは小沢健二さんです。

アート・エンタメ・ビジネスはどうオーバーラップするのか。

アートティストでもありデザイナーでもあり、となるとエンターテイメント性(楽しみ、遊び)がなくなってしまうように思います。どうしても高尚なものになってしまいそうだからです。

でも、『ウルトラマン・ゼンブ』の楽曲の中には、エンターテイメントとしか呼びようのないエッセンスがあります。

エンターテイメントが勝ってしまいすぎると単なる通俗(一般的なもの)にどんどん近づいていくわけだけど、とても上等な通俗性はアートに近いものなのだろうと思います。

逆に、上等なアートというものは、じつはエンターテイメント性なくしてはありえない。ということを小沢健二さんは示したのではないかと思います。

私はアーティストではないので、これから今まで通り私のできることを(少しでも進化しながら)やっていきます。

小沢さんと違って優等生ではないけれど、はっきり言って小沢さんの映像を見て、おおげさにいえば息苦しくもあるけれど、でも、心のどこかで、ボンヤリとしたもっと個性的な生き方ができるのではないかと出口を求めていた気がするのです。

そんな時に、メッセージに満ちた新しい表現として『ウルトラマン・ゼンブ』を見せてもらいました。

みんなが熱狂するような音楽だったら、その意味なんて伝えたりしません。

みんなが熱狂している時は、いちいちの批評など跳ね飛ばしてしまう迫力があります。

でも、『ウルトラマン・ゼンブ』は、ごく一部の人に強烈に刺さるものだった。だから、その「ごく一部」として発信したいと思ったのです。

この事件に出会わなかったら、「小沢健二さんの楽曲について一万字超えのnoteを書こう」、という無謀にも至らなかったです。

常に新境地を開いて質高く表現し、それを提示し続ける小沢さん。

レベルが違いすぎるけれど、小沢さんが小沢健二という音楽家であるなら私はそういった表現を伝える人でありたいです。

私は私の場所で、目の前のことを質高くやり遂げる勇気、新しいことをやる勇気、それを小沢さんが示してくれたと思うのです。

自分に与えられた環境の中で最善を尽くす、ということ。それができて次のドアが開くということ。

私は、(いつか多数に届くことを夢見て)あなたへ届く小さな発信ができたらうれしいです。

***

追記つぶやき:

去年こんなだったのかあ

今年(2022年)は、もうちょっと自分に落ち着きもあるし、自己受容もできてる気がします。小沢健二さん、周りの人のおかげですね。

最後の文に「(いつか多数に届くことを夢見て)」とあるけれど

私はあいからわず応援したい人の応援ができればしあわせです。

大人も子どもも楽しく学べる

— 金光香織 / デザイナー兼ライターなど (@kaolily_111) April 7, 2021

キツネノート

あなたも買ったかしら#キツネを追ってゆくんだよ pic.twitter.com/o2Y76T0VwC

***

「フォロー」や「ハートマーク(スキ)」をいただけると喜びます^^

サポートいただいたら喜びますo(>ω<)o