ちょっとした推理

(2021/12/22記)

昨夜、元中央公論社の河野通和さんから聞いた話。

河野さんが若い頃、「編集長」に伴われて作家の井伏鱒二邸を訪れたときのこと、何を切っ掛けか話題が当時NHKで放映中だった人気クイズ番組「連想ゲーム」に及んだ。

そのとき井伏さんの目が妖しく光り、「キミは檀ふみのことをどう思うか」とご下問があったのだという。

ちなみに当時、連想ゲームには、坪内ミキ子(坪内逍遙の娘)と檀ふみ(檀一雄の娘)という二人の女優(文士の娘)が出演していた。

じつは、井伏さんと檀一雄さんはとても相性が悪かったそうで、それは関係する編集者にとっては周知のことだった。図らずも井伏さんから仇敵のお嬢さんに対する評を求められ、河野さんは答えに窮した。

「だって井伏さんに迎合するようなことは言いたくないじゃない」

まったくその通りである。連載作家の機嫌を取りむすぶために、なんの他意もない、うら若き新進女優をあげつらうことを河野さんは潔しとしなかったのである。

とはいえ一方で、身過ぎ世過ぎという言葉もある。ここで作家の機嫌を損ねれば連載に支障が出ないとも限らない。

しばし考えた河野さんはなんと応えたのか。

「なかなか勘の良いお嬢さんですね、って言ったんだよ」

確かに檀ふみは回答や受け答えも才気煥発としており、世評も高かった。まぁ無難な返答と言って良いのではないだろうか。

ところが井伏さんは答えを聞き河野さんをねめつけ、こう言ったのだそうだ。

「そうかぁ、キミは檀の娘を評価するのかぁ~」

このとき河野さんの真似する井伏さんの様子は、編集者であれば総毛立たざるを得ない恐ろしさであった(笑)。

酒席の冗話の断片だったので、詳細は確認も追求もしなかったが、すこし時間がたつと、一体いつ頃の話だったのだろうなぁ、という気持ちになった。

檀ふみさんは一九七三年の芸能界デビューと同時に連想ゲームのレギュラー解答者となり、一九八八年までその座にあった。

一方の井伏さんもご長命で、亡くなったのは一九九三年、九五歳の大往生であった(今まで意識したこともなかった。調べて気がついて、『黒い雨』の作者が冷戦終結を見届けていたことに意表を突かれた)。

檀ふみのデビュー(一九七三)をスタートとする年表を引くと、極論、井伏鱒二の没(一九九三)まで線が引かれてしまうが、河野さんの中央公論社入社は一九七八年なのでスタートがグッと繰り下がる。

そして井伏さんのところへ「編集長」に連れられていくような駆け出しだったというキャップをはめることで、おそらく一九七〇年代最後半から一九八〇年代最前半までの数年のことという推測が成り立つ。

ところが、この時期、井伏さんが「中央公論」にめぼしい連載をしていた記録がない。というか、調べるほどに井伏さんはほとんど中公で連載を持っていないことがわかったのである。

現在、中公文庫に収められた井伏作品は三冊に過ぎない。

最も新しい『七つの街道』は文藝春秋から出ていた単行本を新潮社が文庫化し、さらに中公文庫が引き取ったものだ。

『太宰治』は太宰にまつわる断章を各所から集成したもので連載作品ではない。

中編『珍品堂主人』こそ「中央公論」での連載だったが期間は一九五九年の一月から九月で、檀ふみデビューの遙か前だ。

のちに「黒い雨」にまとまる一九六〇年代半ばの一連の作品群も、「荻窪風土記」の原型となった一九八〇年代初頭の仕事も、連載は「新潮」だった。

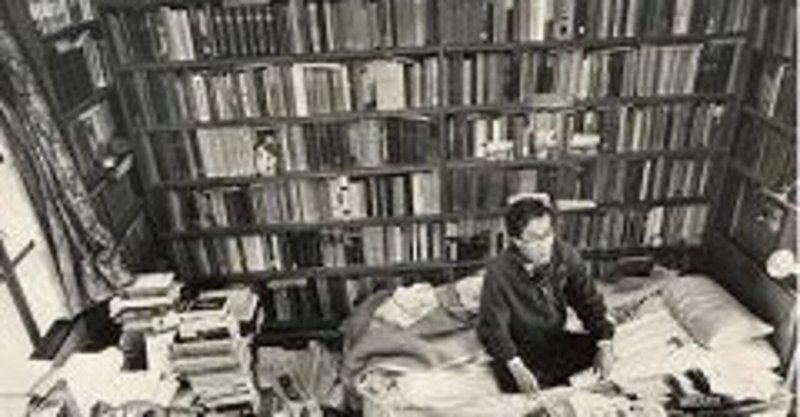

すっかり弱り切って書斎を覗くと、意外なところにヒントは転がっていた。おやおやこんなところに井伏さんの本が、と採り上げた単行本『徴用中のこと』である。

版元は講談社だし、単行本の刊行は一九九六年だし、当初まったくノーマークだった。一九九三年に亡くなった井伏さんの三周忌のつもりで、昔の「群像」の連載でもまとめたものだろう、と頭から思い込んでいたのだ。

しかしこの時点までに、私は井伏さんの書誌データをあさりまくっており、井伏さんが講談社であまり大きな仕事をしていないことに気づいていた。

そこで初出を調べたところ、なんと「海」だったのである。言うまでもない。一九六九年に創刊され、一九八四年に廃刊となった中央公論社の文芸誌である。

一九七七年九月から一九八〇年一月まで「海」に連載されていた「徴用中のこと」こそが、河野さんが井伏鱒二邸を訪れる切っ掛けとなった連載であり、このとき同道した編集長とは「中央公論」の編集長ではなく「海」の編集長だったのではないか……。

そして一九七八年入社の河野さんが井伏邸を訪れたのは新人の年(試用期間を三ヶ月とみて、最速でも一九七八年七月より前と言うことはないだろう……)から「徴用中のこと」が連載されていた一九八〇年一月前(一月号の締切は十二月の早い時期で、督促に行くならさらに前)、すなわち最大限見ても一九七九年十一月までの十七ヶ月ほどの間の出来事だった、という推定に私はたどり着いたのである。

もし私の推測が正しいとすれば、邂逅の折、河野さんは二五から二六歳、井伏御大は八〇から八一歳で、年の差はちょうど五五年に及ぶ。

ちなみに水上勉さんのところへ通っていた一九九九年から二〇〇一年にかけて、私は三〇から三二歳であり、水上さんは八〇から八二歳だったが、有吉佐和子さんや遠藤周作さんへの愛惜の言葉を伺うことはあっても、人の悪口が出たことはない。

そうこう考えると、河野さんに対する御大のご下問はいささか酷、というよりいい年をして大人げない言うべきであろう。

ちなみに粕谷一希さんは河野さん入社前の一九七六年に第二次政権を終えており、この一年半の間、「中央公論」の編集長を務めていたのは青柳正美さんであった。

ところが「海」の編集長は、創刊編集長でもある近藤信行さんが一九七六年に第二次政権を終えて退社し、終刊の際の編集長である宮田毬栄さんが就任するのは一九八一年であるため、どなたが河野さんを同道したこの間の編集長であるのか私には解らない。

まぁ、河野さんとお目にかかる機会はまたいくらでもあろうから、その折には私の推理の一端をご披露して、正解を教えてもらうことにしよう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?