笏の持ち方。聖徳太子の時代には笏はなかった。おそらく大型木簡だろう。

笏の持ち方の作法。

原則として、右に持ちます。

写真1*おじゃる丸。正しい。

写真2*聖徳太子飛び出しくん。左右の向き二種類あるが、右向きのこの人は笏を左手に持つ、誤り。

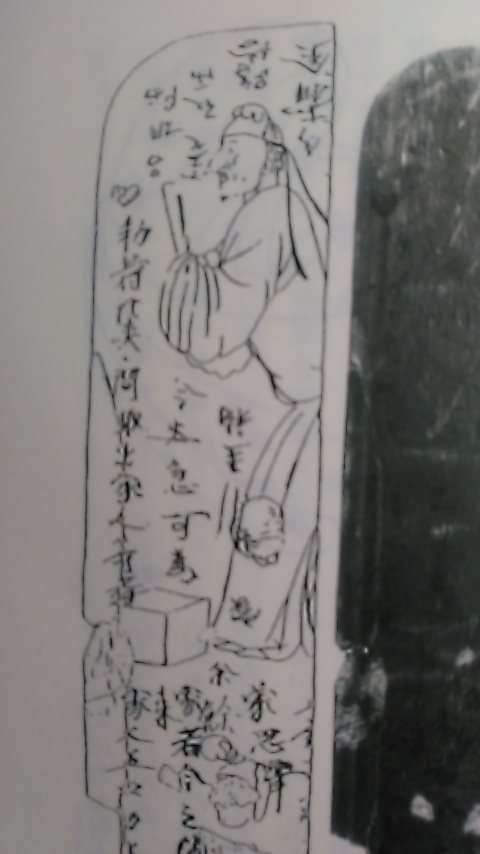

写真3*長屋王邸宅跡出土木簡に落書きされた、当時の役人像。ダブダブの大きな袖口が流行し、手を隠すようになる。これでも、笏は右手に持つ。

写真4*法隆寺聖霊院聖徳太子像。両手で捧げ持つ板を、笏と解釈している。しかし、笏の持ち方の作法に反するし、聖徳太子の時代には笏はまだなかった。

大胆に推理します。この板は、笏ではない。儀式に使われた大型木簡である。

亀井水での儀式を想定するならば、この板は水に浮かべる舟形ではないか。あるいは、短歌を一行で書けるサイズの短歌木簡ではないか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?