中野区役所で「おくやみ窓口従事者研修」を実施しました!

皆様、こんにちは。

広報担当のシライです。

このところかなり暑くなってまいりましたが、皆さまお変わりなくお過ごしでしょうか。

シライは、衣替えをしたり、ハンディファンを購入したりと、夏にむけた準備を進め始めました。

今回は、おろしたての半袖を着用し都内の最高気温が25度に達した某日、官民協働事業部が実施する研修・セミナーに同席してまいりましたので、その様子をお届けします。

シライがお邪魔させていただいたのは、5月7日より新庁舎に移転予定の中野区役所。

実は、中野区では、5月20日よりおくやみ窓口が開設されます(予約受付は5月7日から)。

▼詳細

そこで、実際に窓口をご担当される職員様向けに研修を当社が実施させていただくことになり、今回は当日の様子をダイジェストでお届けします!

1、講義スタート

まずは、講師の自己紹介。

今回は、官民協働事業部DXグループの川口さんが講師として登壇しました。

川口さん

官民協働事業部自治体DXグループマネージャー。元体育教師で登壇する姿はまさに「先生」!

自治体職員の方に「(自治体の)中の人ですか?」と言われるほどの深い知識を持ち、あらゆる角度から課題解決の提案をする「おくやみコーナー」のスペシャリスト。

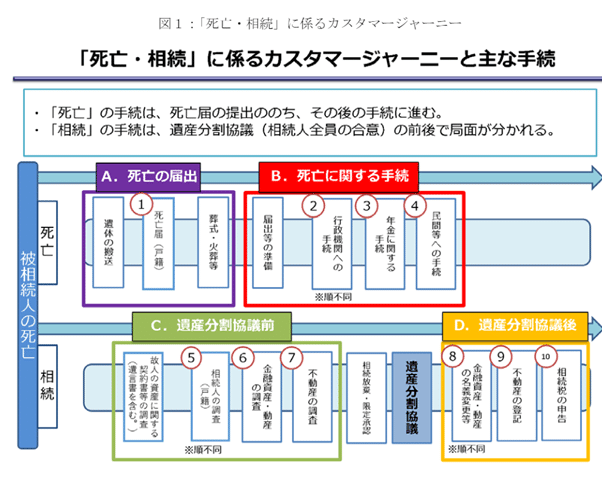

自己紹介が終わり、まずは死後の手続きの概要をご紹介。おくやみ窓口で発生する内容だけでなく、相続手続きについてなども触れながらご紹介。

その後、接遇のポイント、よくある質問、配慮事項などをご紹介しました。

ノウハウ公開になってしまいますので、詳細はお伝えできないのですが、よくあるエピソードなどは、皆さま「わかる、わかる」と頷きながらお話を聞いてくださりました。

2、ケーススタディとロールプレイング

次に実際に起こった事例をもとにケーススタディーを行いました。

ケース「自分の将来のために情報収集にきたご夫婦」

皆さまに「どのように対応するか」を考えてもらった後、実際にご夫婦におくやみハンドブックをお渡ししたエピソードをご紹介しました。

その後、ロールプレイングを実施。

さらに、ロールプレイングに対してフィードバックしました。

最後に川口さんのロールプレイング。

研修内でもこの「ロープレパート」は特に時間を割いており、遺族対応のポイントや接遇について学ぶことができるように配慮されています。

おくやみ窓口は、幅広い年齢の方がいらっしゃいますが、特に高齢の方などは、話すスピードや声の大きさなどに配慮が必要な場合も多くあります。

また、車椅子の方や筆談が必要な方、外国籍の方など様々な方がいらっしゃる場所でもありますので、そういった方への対応のポイントについてもお伝えしました。

3、まとめ

おくやみコーナーは、お亡くなりになった方の最後の行政手続きをする大切な場です。

遺族の悲しみに細心かつ丁寧に寄り添うこと、遺族が手続きに迷わないように平静かつ適切にご案内すること、この双方の大切さををお伝えして、研修は修了となりました。

中野区の職員様からは「色々な気づきもあり、ロープレが大切だと思いました。繰り返し練習をして、開設日に備えたいと思います。」とコメントをいただき、シライとしても当社が少しでもお役に立つことができてとても嬉しく思いました。

というわけで、今回は、中野区で実施された研修の様子をお届けしました!

講師の川口さんより

「おくやみコーナー」は大切な方を亡くされたご遺族が、死後の手続きの負担を軽減する目的で、設置を推奨されてきました。遺族がその場から極力移動せずに手続きを行うことが求められることから、いわゆる「おくやみワンストップ」として運営することが重要となります。これから新しく開設する自治体の支援だけでなく、既に開設済みであるが、ワンストップになっていないコーナーのリプレイス支援、一層重要になってくる職員へ研修等、今後も様々な支援を全国の地方自治体様に提供していきたいと思っております。その際は、ぜひ私共までお声掛けいただけますと幸いです!

最後に、中野区の職員の皆さま、貴重な機会にご同席をさせていただき、ありがとうございました。おくやみハンドブックもぜひご活用ください。今後ともよろしくお願いいたします!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?