1700

序

家が少し揺れて、聞いたことのあるミュージックホーンが流れてくる。

揺れが止んだ。また耳に高音が走り始めた。畳みかけたシェフパンツを膝の上に置いて座ったまま、目の前の姿見鏡を何ということもなくじっと見つめる。鏡の向こうの私も、私をじっと見つめている。

その眼に映る私は、どうやら涙を流しているようだった。その顔を見て、大事な何かを思い出せない、ということを思い出した。こういう記憶の覚醒は、歯間に食片が挟まってしまった時みたいにもどかしくてしようがない。そういう時私は、いつも書いて思い出すようにしている。何の出来事だったかは、幸いに見当がついている。だから今回も、書くことにした。

1

私には、どうかしていた時期が、実はある。この話をすると、大体の人には「恋」とか「青春」とか、たった1、2文字でまとめられそうになるけど、それだけでは片付けられる事ではない、と思う。だから、「どうかしていた」としか言いようがない。きっとさっきの涙も、この事が関係してるはず。

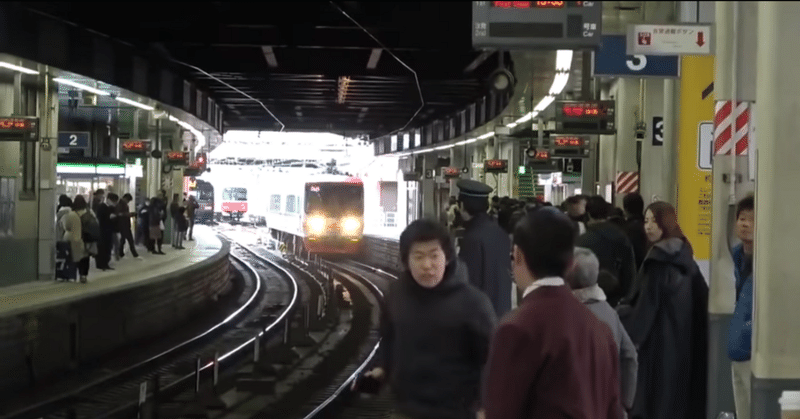

ちょうど高校3年生の冬頃だったと思う。私はその頃実家の金山の方から、電車で一宮の方まで通学していた。いわゆる電車通というものだ。

どうかする前までは06:39発の電車が来るまでの時間、back numberを聴いていたのだか、受験勉強のために単語帳をひたすらペラペラとめくっていたのか、まだそんなに時間が経っていないはずなのにもう覚えていない。

例のごとく、39分発の電車に乗れるように改札を通った。私は一度だけ乗り遅れてしまったことがあって、それはとんでもないダッシュ登校をしたことがトラウマになっていたので、10分ほど早くホームに入るのが習慣になっていた。だから、毎日大体乗る予定の電車の直前の電車を見送ることになって、その日も例外なく見送った。

列の一番前にいると、線路を挟んだ向かい側のホームの様子がよく見える。ここ金山駅は二層構造になっていて、電車は一階部分を通る。その上朝早いものだから、ホームは少し薄暗くなっている。その中の煌々と光る自販機、いつ掃除されているのか定かでない錆びたゴミ箱、座れ尽くしてへたりもいい所と言わんばかりのクッション付きベンチ。これはいつもと全く変わらない光景だった。私がこの金山で過ごしてきた18年間で、何も変わってない。これからもきっと、変わることはないと思ってる。学校でカモノナガアキラの『方丈記』っていうものを読んで、そこでは世の中といい人々といい、流れる水と同じで、留まることはないと教わったけど、そんなことないじゃないか。先生とカモノナガアキラの嘘つき。

電車はまだ来そうにない。片手に読もうとしていた古文単語帳を持って、対岸のホームをぼおっと見つめていると、いつの間にかベンチに見慣れない男性が座っている。冬には少し寒そうな格好で、マフラーや手袋もしていない。右手でスマートフォンの画面を見つめて、左手はポケットの中に突っ込んでいる。

その辺に歩いている人々と比べて何かが突出しているというわけではなかったけど、妙に目が留まった。留まった、というか、離せなかった。彼はひたすらスマホの画面を見つめている。私はそんな彼の、ブルーライトに照らされた顔をじっと見つめる。すると、私側のホームのアナウンスと電車のミュージックホーンが聞こえてきて、車両が私たちの間に割って入ってきた。風で散り散りになった前髪を直しつつ乗車した。

車窓から向かい側のホームを見ると、もうベンチに彼の姿はなかった。やっと開いた単語帳に書いてあった言葉は、なかなか覚えられない「おどろく」だった。

これが、彼との最初の出会いだった。

2

その日からというもの、彼を毎日見かけるようになった。私の定位置の三号車乗り場のちょうど真向いに彼はいつも座っていた。示し合わせたわけではないけれど、そこを変える理由も無かったから別の場所に移る気も起きなくて、毎日彼と向かい合っていた。

私はじっと見つめているけど、彼はそんなの一切目もくれず、微動だにしない。かと思えば、私が乗る電車が来たらいつの間にかその場から姿を消している。

今考えればドラマや漫画みたいな出会い方でも何でもない。ただ偶然に見かけただけだった。彼の名前も何も知らない。ただ知っているのは、彼の顔と身なりだけ。しかも彼は私に見向きもしない。でも、よかった。私は、彼を視界に入れているだけでよかった。よかった、というとどこか曖昧な気がする。なんていうんだろう。なんか、腹の奥底が暖かくなる感じ?っていうのかな。道理とか論理とかじゃなくて、本能に由来するもののような気がする。初めての感覚だった。

高校でクラスメイトがスマホの画面に映った、前髪をかき上げているチソンを指さして、「これヤバくない?マジで子宮にクるわ~」って何食わぬ顔で話していて、ちょっとこんな所でやめてよ、と思ったけれど、もしかしたらこういう事を言うのかもしれない。

見かけるようになって一週間が経ったその日も、彼はいた。私は性懲りもなく彼を凝視していた。「ねむごろなり」だなって思った。暖かみを感じながら、電車に揺られて一宮駅に到着した。

改札を出ると、同じ制服を着た沢山の学生が待ち合わせをしていた。そこを素通りして、外へ出た。

街中を歩く。雲一つない青空で日差しもたっぷりなのに、息が白くなる。だけど、不思議と寒くなかった。

道端でタンポポを見かけた。アスファルトを背景にして、とても綺麗に見えた。合成写真に見えるくらい、鮮やかな黄色だった。「映え」てるなと思った。朝の陽ざしをいっぱいに受けようと満開だった。なんだか自分を見ているようだと思った。後ろからの「おはよう」という声も聞こえないほどに、食い入るように眺めていた。

「何下向いてるの!大声で言っても全然反応しないからびっくりしちゃった」

自転車を押しながらこう語るのは、おさげのよく似合う広子ちゃん。中学校からの仲で、高校では毎年違うクラスになってしまったけど、なんだかんだ毎日会っていた。

「今月の模試ラッシュ、意味あるのかねー」

そう言われて思い出した。私が通う高校は、どうやら所謂シンガッコーというやつで、この時期になると毎週外部模試を受けさせてくる。違う学校や大学に行って受験しなければならないことが億劫だったけど、もう一つ、私には億劫なことがあった。

それは、進学先のことについてだった。なんとなくで生きてきた私にとって、「将来」のことについて考える時間など微塵も無かった。5年後、10年後の自分がどうなっているか、どうしていたいかなんて、明日の自分の姿すらろくに思い浮かべられない自分にとっては考えるだけでも酷なことだった。だから進路指導の講演とか、三者面談はなかなかに苦痛だった。そんな風だから、行きたい学校なんて見当もついていない。検討もしていない。とりあえず模試で出た偏差値に近い、理系の学部を志望先にしていた。正直進学する意志は無かった。ただうちの高校では9割以上が進学を選択する。先生も、進学が絶対正義みたいにごり押してくる。また、進学しなかったとして、何か働き口があるのかといえば特に無い。だからとりあえず進学しようとして勉強しているけ―

「ねえ、聞いてるの!ぼおっとしちゃってさ」

窘められた。広子ちゃんは中三の時からずっと、地理学を学ぶために広島のとある大学に進学したいと話していた。一つの光に向かって真っすぐに人生を歩んできたわけだから、私みたいに闇雲に、三者面談でも「考えます」と言って考える振りをする必要なんてなかったんだろうなって、私と違って「将来」には希望しかないんだろうなって思いながら「はあ」と返事をした。気づけばもう高校の正門前だった。

3

口を開いて手に息を吹きかける。赤くなった手をポケットに入れて、中のカイロを握りしめる。

三週にわたる「模試ラッシュ」を乗り越えて、尾張国にも冬将軍が到来した。

いつもの三号車乗り場の向かいには、あの日と全く同じ格好をした彼がいる。最近は彼から得る活力によって日々を過ごしていた。私がとりあえず明日を知りたくなる理由になっていた。私は彼を見つめるために生きていた。

一方で彼以外は徐々に変化してきていた。駅では塗装の工事が入って、ここから見える景色が1か月程前に比べると随分と変わっていた。高校でもどんどん世に言う「受験モード」になってきて、どこかピリピリした雰囲気が漂っていた。それが影響していたのかどうか分からないけど、毎日会っていたはずの広子ちゃんとも、すれ違っても会釈するくらいの、所謂「よっ友」になってしまった。鴨長明が言っていたことは強ち間違いじゃないかもしれない。

勉強しようと単語帳を開こうとしても、いつも向かいの彼に見入ってしまう。電車が来るまでのこの至福を味わえるのは、きっとこのホーム内どころか、世界中で私だけだった。その日も、彼の愛らしい姿形を眺めていた。私が電車に乗った途端に彼の姿は見えなくなってしまうのは相変わらずだったけど、それも「彼らしさ」だと思うようになっていた。電車が発進して暫く経った後に開いた単語帳に載っていたのは、「ならふ」だった。

そんな私だけの「ならひ」すらも行く川に流されてしまったのは、それから二日くらい経った、間もない時だった。

三号車乗り場に立って、向かいのホームを眺めると、彼の姿が見えない。その違和感を認めるのには、少し時間がかかった。いつものようにいる気がして目を凝らしたけれど、そこには革の部分がめくれて中のスポンジが顕わになったベンチしか見えない。

体の内側からじっとりとした汗が止まらなかった。

目の前がぼやけて、視界に入る物と物とを分解することが出来なくなってきた。

立っているのもままならなくて、思わず近くのベンチに倒れ込んだ。汗でインナーシャツと制服が肌にへばりついて気持ち悪くて、コートもブレザーも脱いだ。通勤通学の社会人や学生が私を好奇の目で見つめてくる。

なぜか脳裏に広子ちゃんの顔が浮かんだ。広子ちゃんはこんな私を見て何て言うだろう。また、窘めてくれることはあるのかな。

ホームのアナウンスと、電車のミュージックホーンが響いて、私の体を頭から爪先まで貫いてきた。その電車も、私は見送った。

4

今日も予定の電車が私の前を通り過ぎて行った。最後尾の車両の車掌さんと、目が合った。

あの日以来、しばらく彼を見ることは無かった。遅刻にならない程度に、乗る電車を遅らせるようになってしまったけど、何ら状況が変わることは無かった。でも、意外と取り乱してしまったのはあれ以来なくて、いたってノーマルだった。ただ、毎朝欠かさず向かいのホームのベンチを見つめていた。見えるのは、いつもむき出しのままのスポンジだけだった。

周りの人の志望校が決まり始めた。何なら、もう進路が決まった人さえいた。私はというと、相変わらず周り程の熱意は無かったけど、とりあえず第一志望の大学が決まった。相当な努力をしなくても、今の勉強を続けていればまあ、入れるだろうと先生が勧めてきた大学を目指すことにした。なんとなくで生きてきた人間にとって、歩くべき道を示してもらえるほど安心することはない。生きる理由がもう一つできた。

カロリーメイトのCMも受験モードに入って、冬休みになった。朝起きてから夜寝るまで、とにかく勉強した。外は寒かったから、家のコタツでひたすら勉強した。なかなか点数が上がらないために沢山読んでいた古文単語帳のページの断面は、いつの間にか砂色に薄汚れていた。テキストのマーカーの本数も、いくつ引いたか覚えていない。過去の大学受験生達を一喜一憂させてきた試験問題もたくさん解いたり、解けなかったりした。こんな日常が、1月の第三週まで続いた。

センター試験当日。何とか御の字とは言えるくらいの点数に落ち着くことが出来た。先生からもGOが出て、志望校の二次試験の対策を進めていった。

試験の添削を先生にしてもらうために、センター試験後の自由登校期間にも通学していた。通学路をとぼとぼ歩いていると、左横を銀色の自転車が通って行った。私と同じ制服を着て、立ち漕ぎをしていた。おさげにした黒髪が、風で靡いていた。

5

二次試験の前日だった。吹き込んでくる風で、切りすぎた前髪が風に靡く。私は、いつものホームとは反対側に、キャリーケースを持ち込んでいた。時刻は13時25分を指していた。ホームの彼を見かけることなく、今日を迎えてしまった。

駅までの道中、またアスファルトに咲くタンポポを見かけた。既に綿毛になっており、風に吹かれることを今か今かと待ちわびているようだった。前見たものとは違うけれど、これもまた綺麗だった。今日のこの青空なら、その綿毛の旅立つ姿はとても美しく、でもどこか儚げに見えるだろうなと思った。

そんな事を思い出しながら、電車を待つ。いつも見ていた側のホームに立つのは新鮮で、落ち着かなかった。塗装が終わったのと、昼間なのも相まって、いつもより明るく見えた。私がいつも立っていたホームを眺めると、意外と窮屈そうだった。

最近はあの人を見つめたり、単語帳とにらめっこしたりしていたから、どちらもできない時の暇のつぶし方を忘れていた。だから何となく電車が来る方向をうち見やると、視界の全てが、ある一点に集中してしまった。胸に強い衝撃を一度感じた後、鼓動が早くなった。

十歩先にはなんと、彼がいた。私の世界の中心が、再び現れた。あの時と変わらず、彼は周りの事なんて意にも介してないようで、微動だにしない。

彼の横顔を初めて見た。また暖かくなった。今までの分を取り返す勢いで、凝(じっ)っと見つめていた。多分、こうして今私が見つめていることも、今まで見つめてきたことも、彼がいなくなったことで私が一度狂ってしまったことも、何も、彼は知らない。私も、彼の名前も、どうしてホームにいたのかも、そして私が電車に乗ると忽然と姿を消す理由も、知らなかった。でもそれで、よかった。いや、それがよかった。私たちの関係は、たった一方向の愛情だけで十分に語り得るものだと思っていた。

電車の到着を告げるアナウンスが聞こえてきた。同時に、聞き覚えのあるミュージックホーンが鮮明に流れてきた。ホームの震えも足を伝って私にはっきりと伝わってくる。気づけば、彼と私の間には、多くの乗客が集まっていた。

電車のヘッドライトがホーム内を明るく照らす。電車が減速し始めたその刹那、

「ドゥワァ!1700!」

という声が、はっきりと耳に飛び込んできた。周りの人は全く意に介さない。

彼の顔が、明瞭に見えた。笑顔とも言い切れない、不器用な笑顔が愛らしかった。その笑顔を見て、私はもう何か月も笑っていないことを思い出した。私も笑顔を見せられたら、彼に気付いてもらえたかもしれないと、広子ちゃんともこんなに疎遠にならなかったかもしれないと、ほんの、ほんの少しだけ思った。

車窓からいつもとは違う景色を眺めた。進行方向には冬の太陽が弱々しくも確かに、光り輝いていた。

〇

ペンを置く。歯間の食片の如き記憶は、全て出し尽くした気がする。もうあのミュージックホーンを鳴らす名鉄1700系は、もう随分前に廃車になったはずだから、さっき流れてきたのは少し不思議だった。ただはっきりと、聞こえてきた。カミサマのいたずらかしら。

街は暮れなずんでいて、部屋に差し込んでいた西日はもうすっかり影を潜めた。部屋の中はだいぶ暗い。

エントランスの呼び出し音がして、慌てて応答する。

急いで部屋の電気をつける。明るさに目が慣れるまで時間はそこまで時間は要さずに、部屋に飾ってある、海をバックに親友と二人で映る笑顔の写真が見えてきた。

玄関のドアが開く音がする。私は出迎える。

「ただいま。部屋が暗かったから驚いちゃった」

坊主頭があまり似合わない、最愛の人が帰ってきた。(完)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?