【美術館】江戸時代の美術 「軽み」の誕生

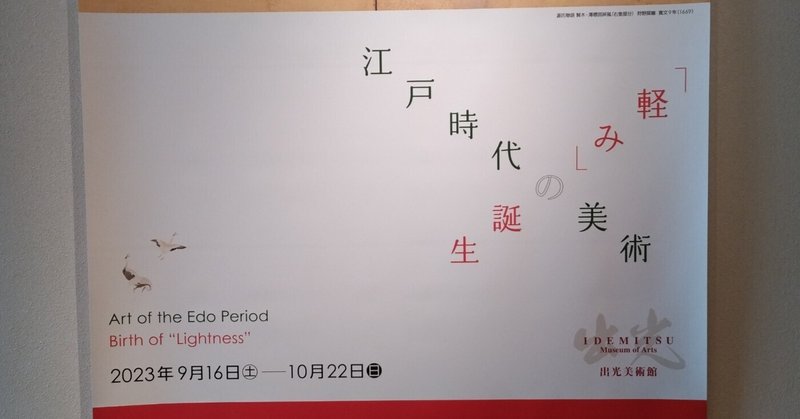

2023年9月30日(土)、日比谷の出光美術館に『江戸時代の美術 「軽み」の誕生』を観に行きました。会期は、9月16日(土)から10月22日(日)までです。

以下、メモを残します。

■観に行こうと思ったきっかけ

美術館に行くようになって1年半ぐらい経ちますが、展示パネルを見たり、本を読んだり、或いは、他の人の話を聞く中で、日本美術の特徴として「空白」や「間(ま)」の美について言及されている場面を何度か見かけたことがあります。余白に何があるのか、鑑賞する人の想像力に委ねるという意味合いだったと思います。

今回の展示のテーマの副題が、「軽み」の誕生、であり、こうした「空白の美」について、理解を深めることができないかと思い、足を運びました。

■狩野探幽とその作風・つまりたるがわろき

(1)狩野探幽とその作風

狩野探幽(1602 - 74)は、江戸時代初期の画家で、狩野永徳(1543 - 90)の孫にあたります。江戸時代の画壇・美術における狩野派の地位を盤石にしたと言われています。Wikipediaから少し引用してみます。

(狩野探幽は)早熟の天才肌の絵師、と評されることが多いが、桃山絵画からの流れを引き継ぎつつも、宋元画や雪舟を深く学び、線の肥痩や墨の濃淡を適切に使い分け、画面地の余白を生かした淡麗瀟洒な画風を切り開き、江戸時代の絵画の基調を作った。

作風としては、「画面地の余白を生かした淡麗瀟洒な画風」とあり、桃山時代の豪華絢爛な画風とは明らかに異なっているようです。

(瀟洒とは)すっきりしていて、あか抜けしている様

(2)つまりたるがわろき

今回の展示では、「つまりたるがわろき」という探幽の言葉が引用されていました。後水尾天皇が語った和歌の心得をその子の霊元天皇が記録した『麓木抄』の一節と、出光美術館のホームページを引用してみます。

探幽が申たるは、絵はとかくつまりたるがわろきと申たる。まことに歌も、さある也。何の道も理は一致なる物也。

狩野探幽(1602 - 74)は、絵画の心得をめぐって、後水尾天皇(1596 - 1680)に対して「絵はつまりたるがわろき」という、すぐれて印象的な言葉を残しています。つまり、絵の要素のすべてを画面のなかに描きつくすのは好ましくない、ゆとりや隙を感じさせるようにするべきだ、と。

展示では、絵の具の分量や墨の分量を抑えることのみならず、説明的な描写を退けることへと、展開していきます。

私は、これまで鑑賞者の視点から画面の「余白」に目が行きがちでしたが、今回、作り手(画家)の視点で、画面構成や絵の具や墨の分量抑えるなど、技術的な面に目を向けることが出来て良かったと思います。

■「軽み」について

展示の後半では、芭蕉(1644 - 94)の俳諧や、浮世絵師たち、酒井抱一をはじめとする〈江戸琳派〉の美術へと繋がっていきます。酒井抱一らも俳壇に親しく交わっていたようです。

芭蕉の「軽み」について、インターネットの辞書を引用します。

(軽みとは)芭蕉俳諧の理念の一つ。庶民性、通俗性を高揚深化し、軽快、瀟洒、直截、平淡、卑近などを芸術化すること。卑近な事象のうちに詩美をとらえた軽妙な風体。

ここでも、瀟洒という言葉が出て来ました。確かに、「軽み」は「つまりたるがわるし」に通じる部分があるように思います。

他方で、市民社会文化の広がりなどを通して、概念が少し変わっていっている部分もあるのではないかと思いました。俳諧や浮世絵とのつながりなどはもう少し深く理解したい部分で、展示が少し物足りなく感じました。

また、「わび・さび」とはどういった関係があるのかなど、これからも、問題意識として頭の片隅に入れておこうと思います。

■最後に

個人的には、個々の展示の名では、『源氏物語』の賢木巻や澪標巻、明石や須磨の場面を描いた屏風などが印象に残りました。相変わらず、絵画などの美術品も、物語の観点から見てしまいがちです。

そして最後に、自分の日常を振り返ってみます。

私は、文章など、きつきつに書いてしまう部分があります。もう少し、読み手がどのように受け取るか、どのように書いたら分かりやすいか・読みやすいかなど、意識した方がよいかな、と思う部分もあります。

自己完結的にならず、隙間・余白を開けておかないといけない部分もあるな、と今回の展示を通じて改めて思いました。

本日は、以上です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?