【美術館】復刻 開館記念展(出光美術館)

2024年5月4日(土・祝)、出光美術館に行って来ました。感想を残します。

■はじめに

4月中下旬あたりから、色々な美術館で展示替えがあるニュースやチラシを見て、どこの美術館に行くか迷いました。『源氏物語』関連の展示にも心惹かれたのですが、今回は、出光美術館に行くことにしました。私は、美術館に行き始めて、それほど経ちませんが、展示のテーマや解説が好きで何度か足を運んでいます。

その出光美術館は、帝劇ビルの建替計画に伴い、今年(令和6年・2024年)の12月をもって、しばらく休館するそうです。

そのため、10月までの期間に「出光美術館の軌跡 ここから、さきへ」をテーマに、4つの展覧会が開かれます。1回目(Ⅰ期)は、「復刻 開館記念展―仙厓・古唐津・中国陶磁・オリエント」とありました。58年前の開館記念展を意識しながら企画されたようです。

■メモと感想

図録を見ながら、記載している部分もあるのですが、出光美術館は、出光興産株式会社の創業者である出光佐三(1885〜1981)により創設されました。「蒐集の路を歩んで来た」とあります。

※以下も含め、「」は、図録の引用です。

①古唐津

古唐津は、九州北部の肥前一帯で作られるやきものです。一つの種類のやきものを、眺めていると、共通する部分が見えてくる気がします。「野武士のように素朴な朝鮮風のやきもの」とも称されるそうです。

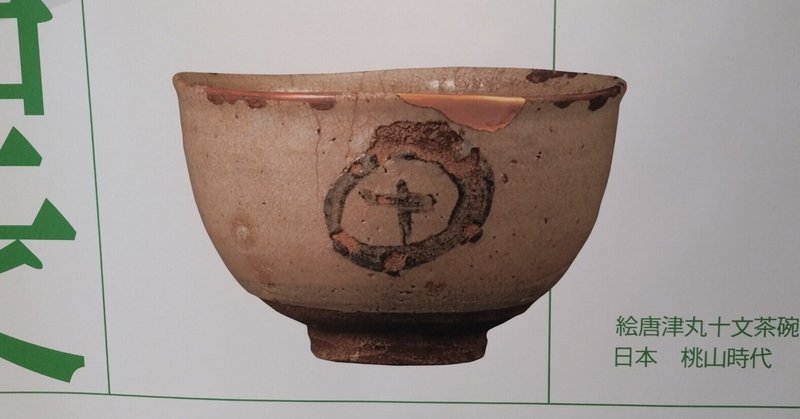

冒頭の写真は、写真OKだった出口付近のパネルから撮り、拡大したものです。「絵唐津丸十文茶碗」とあります。出光佐三氏が、茶を飲むのに愛用していたとありました。

②仙厓

仙厓(1750〜1837)は、江戸時代の禅僧です。「ほのぼのとした禅画」が多く展示されていました。禅宗というと、禅問答などあるのかもしれませんが、ほっとするというか楽しく鑑賞することが出来ました。

③中国陶磁

「日本社会において茶道や華道などの伝統のなかで培われ、愛されてきた中国陶磁(唐物)」とあります。壺や瓶、皿などが展示され、その形や色、文様などを目で追うようにしました。

④オリエント

オリエントの「文化創生」の美術工芸品です。異国情緒のある文様や、鳥の形をした水注などが展示されていました。

⑤青銅器

最後に「中国美術の精華の源流」である青銅器の展示を観ました。青銅器では、形や用途に目が行きます。

■最後に

こうして記載してみると、表現の難しさや自分のボキャブラリーの貧困さに気づかされます。しかし、今回は辿々しいながらも、少しずつ記載してみました。展示の鑑賞と並行して、図録や本などで鑑賞のポイントなども学んで行きたいと思います。

以前、別の図録で、出光美術館と出光佐三氏が持つ「美意識」とその継承について、出光佐千子氏が書かれた文章を読んだことがあります。今回のように、そうした一つの美術館の歴史を振り返っていくのも面白いと思いました。

■展示概要(今後の予定を含む)

2024年4月23日(火)〜5月19日(日)、復刻 開館記念展―仙厓・古唐津・中国陶磁・オリエント〈Ⅰ期〉←今回

2024年6月1日(土)〜7月7日(日)、出光佐三、美の交感―波山・放菴・ルオー〈Ⅱ期〉

2024年7月20日(土)〜8月25日(日)、日本・東洋陶磁の精華―コレクションの深まり〈Ⅲ期〉

2024年9月7日(土)〜10月20日(日)、物、ものを呼ぶ―伴大納言絵巻から若冲へ〈Ⅳ期〉

◇余談

「帝劇ビル」即ち「帝国劇場」も閉場する訳ですが、閉場前に、この劇場の一番後ろの席でもよいから入ってみたいです。

本日は、以上です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?