建築基本設計フロー概論 - Creation Standards. vol. 15

建築基本設計フローの概要に関して解説する。みなさん気になるトピックであろう一方、体系的に学んだりすることはあまりなく、ブラックボックス化/カオス状態になることもしばしば。

ここではそのような状態を少しでも整理したりクリティカルにするための「キーワード」「大分類」の一例を提供します。

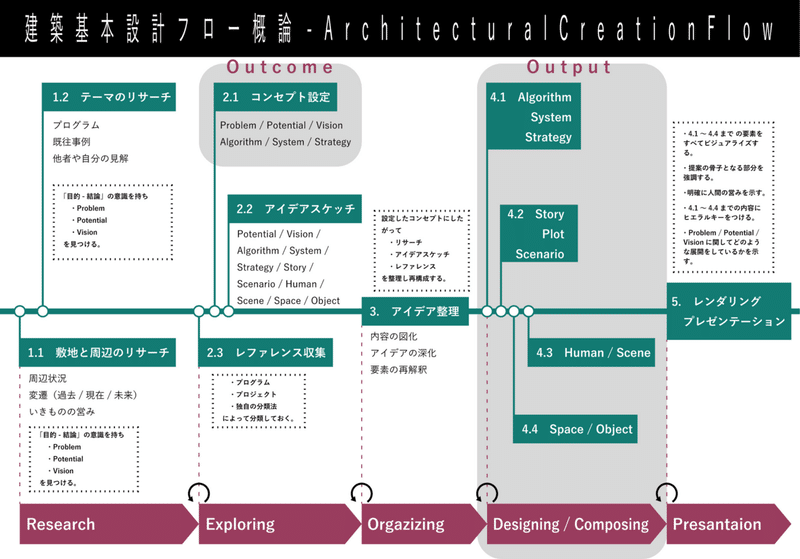

この中に存在する要素は大きく分けて

・Outcome

・Output

・Design Factor

に分類できる。

Outcome : プロジェクトによって提供される価値

Output : プロジェクトによって生成される成果物

Design Factor : その他の関係因子

Outcomeを提供することが目的であり、Ouputはそれを達成するための手段。Design FactorはOutputやOutcomeに説得性や深みを付与するために必要な事項。

基本的な設計プロセス - 概要

これはあくまでヨコヤマの提唱するフローである。しかしこれは基本的な事項であり誰もが実行しうるものである。デザイナーやクリエイターとして設計プロセスを明確に持っているかどうかは重要である。これを元に守破離をして自分だけの設計手法を確立していってほしい。

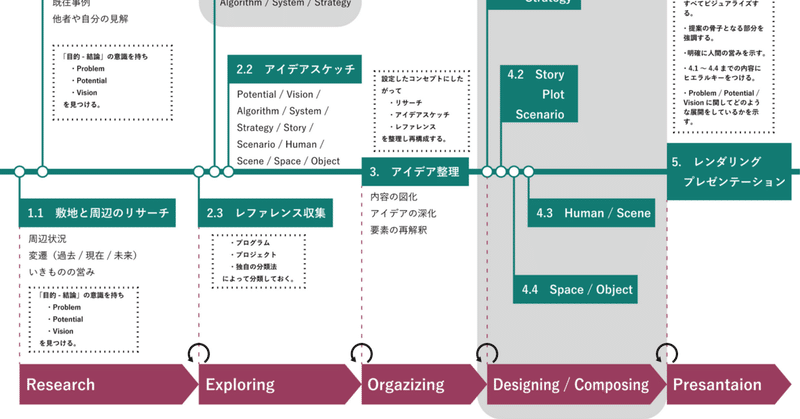

全体のフローは1.Research、2.Exploring、3.Organizing、4.Designing / Composing、5.Presentationの5つのステップで構成される。しかし、この順番に進めるというものではない。自分のプロジェクトの切り口をこの1〜5の中の要素のどれかに見出し、そこから発展させるやり方が良いだろう。つまり順番は前後するが、全ての要素を揃えなければならない。また、同時並行的に複数の要素に関して検討を進めるのも良いだろう。ただし自分が今どの作業を行なっているのかだけは常に意識する必要がある。

このことを意識して解説を読んでいただきたい。

1.Research

Researchはプロジェクトの基盤となる情報を収集し整理する大切な作業の一つだ。Researchに係る全てのプロセスに対し、「目的-結論」の意識を持つ。その上で

・Problem

・Potential

・Vision

の発見を目指す。これが「リサーチの基本」になる。

当然1.1と1.2は順不同であり、同時並行的に行なって問題ない。そのかわりそれぞれのプロセスで今自分がどの作業をしているのかのメタ認知は必須である。

1.1 敷地と周辺のリサーチ

①周辺状況

敷地とその周辺に関してリサーチする。敷地要件のほか、周辺に何があるのか、どこから人がどのように来るのかなど基本的な情報を整理する。その上で「リサーチの基本」を押さえる。

②変遷(過去 / 現在 / 未来)

敷地とその周辺の歴史を参照しまとめる。その上で「リサーチの基本」を押さえる。

③いきものの営み

人間やその他の生物の営みを調査してまとめる。その上でリサーチの基本を押さえる。

1.2 テーマのリサーチ

①プログラム

学校、劇場、図書館、美術館、オフィスなどプロジェクトの主だったプログラムについてリサーチする。基本は押さえた上で自分が自分が何を踏襲してどこを崩すのかの位置づけの指標とする。

②既往事例

レファレンス収集とも繋がるが、プロジェクトに似ている事例を参照する。これも自分のプロジェクトの位置付けの確認になる。単純にプロジェクトの参考にもなる。

③他者や自分の見解

プロジェクトのテーマについて複数人の意見を参照して比較検討する。これがProblem、Potential、 Visionの元となる。

これは全てに共通することだが、これらの作業は一人でやるよりも他の人のまとめやリサーチを参考にしたり比較したりするのが良い。特に設計課題などにおいては皆が同じ出題でやっているので、それぞれが独立して動くよりも各々が協働して課題に取り組んだ方が、視野も広がり思考も深まり学年全体の質が向上することだろう。

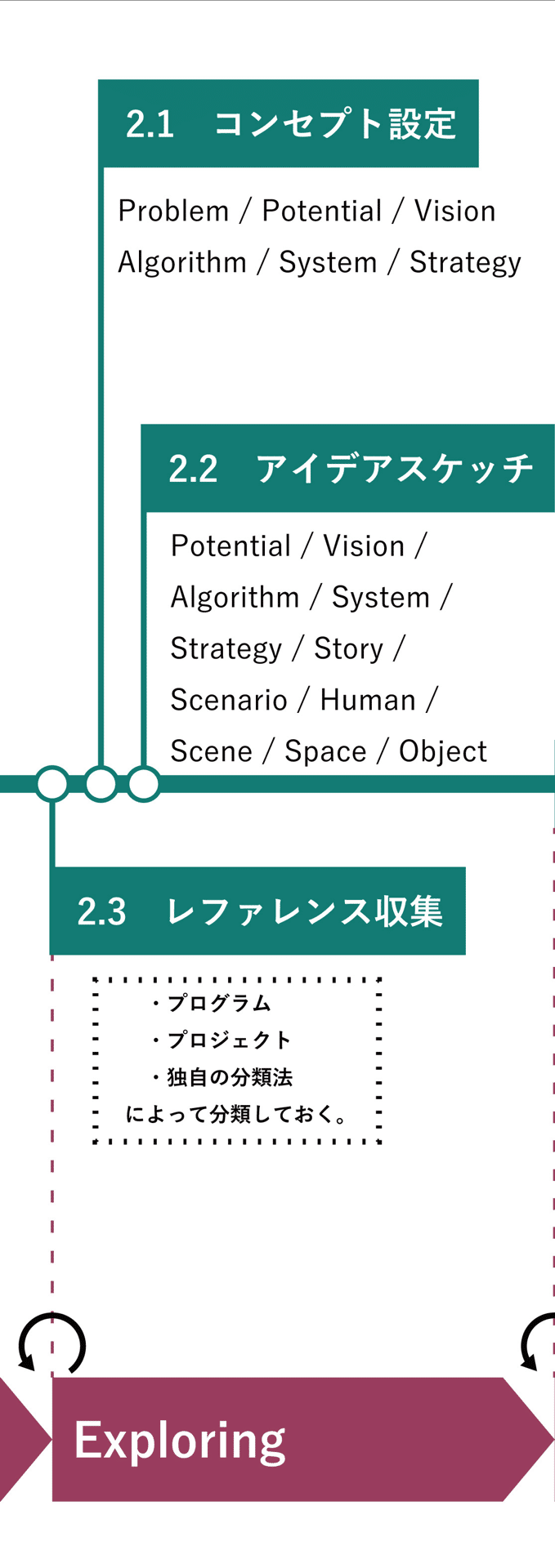

2. Exploring

Exploringではプロジェクトに対して深みや方向性を持たせる足腰に当たるプロセスだ。この作業によってプロジェクトの裾野が広がり、デザインに幅広い選択肢を持たせることができ、最終的に質の高い出力ができる可能性が高まる。

2.1 コンセプト設定

全ての要素を整理し方向づけるためのコンセプトを設定する。これはコンセプトを考えようとするのではなく、他の要素の検討を進めていく中で自ずと見えてくる場合が多い。はじめからコンセプトを定め可能性を限定させるよりは、幅広く多様な検討の中からコンセプトを抽出する方が、より基盤も整っており深い検討が可能になるだろう(逆にはじめから制限を課すことでできるデザインもある)。

2.2 アイデアスケッチ

Potential / Vision / Algorithm / System / Strategy / Story / Scenario / Human / Scene / Space / Objectなどに関するアイデアスケッチを行い、ストック/分類(タグづけ)を行う。全ての要素をまんべんなく検討しながらも切り口を探る。レファレンスなどは生の情報のままではなく、一旦スケッチとして調理しておくと後々使いやすくなる。全てのアイデアの源をスケッチという媒体に落とし込んでおく。

2.3 リファレンス収集

既往事例を含め、幅広くレファレンスを収集する。その際に

・プログラム

・プロジェクト

・独自の分類法

に基づいてフォルダ分けやタグづけを行なっておくと資料性のあるデータベースが作れる。

3. Organizing - アイデア整理

設定したコンセプトに従って

・リサーチ

・アイデアスケッチ

・レファレンス

を分類/整理し再構成する。

その際に内容の図化、アイデアの深化、要素の再解釈を行い、プロジェクトの方向性を明確化する。

4.Designing / Conposing

ここまで来てようやくデザインのフェーズである(当然切り口がここにある場合はここから始めて良い)。デザイン以外に3つの大きなステップがあることを強調したい。

このフェーズに関しては別記事「建築指向性」を参照いただきたい。細かい解説は省略する。建築指向性の要素を一つ一つ抜けもれなくデザインすることが肝要である。

4.1 Algorithm / System / Strategy

・Algorithm : 目的からそれを達成するプロセスまでの一貫した論理的関係性を持った体系。

・System : 互いに関係する要素から構成される体系や仕組みの総体。

・Strategy : 都市計画的、デザイン的、プレゼン的などの何らかの観点に基づく戦略。

4.2 Story / Plot / Scenario

・Story : 具現性の強い「物語」としてまとまっていて、独自の世界観を持つもの。

・Plot : 物語の骨子であり、あらすじ。プロジェクトの骨組み。

・Scenario : ひとまとまりのプロジェクトとしての構成。4.1、4.2、4.3、4.4の内容を一つの流れに乗せたもの。

4.3 Human / Scene

人間に関わる事象や、場所や空間で想定されるシーンを描出する。

4.4 Space / Object

空間やオブジェクトとして建築物を形作っていく。おすすめの検討順番は「スケッチ→スケッチ3Dモデル→GHを用いた3Dモデル→模型→BIM」。この順番で検討方法に少しずつ制限を課していく(あえて早い段階で制限を多く課す検討方法もあるだろう)。

5.Presentation - レンダリング / プレゼンテーション

まず4.1〜4.4までの要素を全てビジュアライズする。そのなかで内容にヒエラルキーをつける。同時にプロジェクトの骨子となる部分を強調し、Problem / Potential / Vision に関してどのような展開をしているのかを示す。

また人間やその他のいきものの営みを明確に示すことで、実際にその建築が成り立っている様子を想像させる。

「建築指向性」に基づくデザイン要素とその流れ - 総括

以上が「建築基本設計フロー概論」である。「建築指向性」に基づくデザイン要素を構成するために、Research / Exploring / Organizing をしっかりと行うことで、プロジェクトに深みや説得性を持たせることができる。

みなさんも実際の設計プロジェクトや設計課題に取り組む際にこのようなフローやフローの要素を意識してみていただきたい。繰り返しになるが、あくまでこれはヨコヤマの提唱する一つの考え方である。もし体系付けられたフローをお持ちでない方は一旦このフローを参考にしていただき、そのあとで自分好みにカスタマイズしたり変更を加えるなどしていって、自分だけの手法を確立していただきたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?