岡山の来訪神⑥

今回は岡山県外の事例を紹介する。

岡山県外の事例

岡山県でのコトコト行事のような、小正月に仮装をした来訪神がやって来て福をもたらすという行事は全国的に見ても少なくない。その中でもっとも有名なものは男鹿半島のナマハゲだろう。ナマハゲももとは小正月に行われていたようだ。ナマハゲや甑島のトシドン、能登のアマメハギなど10件がユネスコの無形文化遺産に登録されている。

ここでは岡山県の近くで同じように「コトコト」や「ホトホト」などと呼ばれる行事を紹介する。

広島県庄原市のとら平

その晩、とら平という物貰いが戸毎を歩いて、とら平、とら平といって餅や小銭を受けて廻った。一種の厄のがれともいう縁起による奇習だったが、大正から昭和の初年にはこれも全くなくなった。

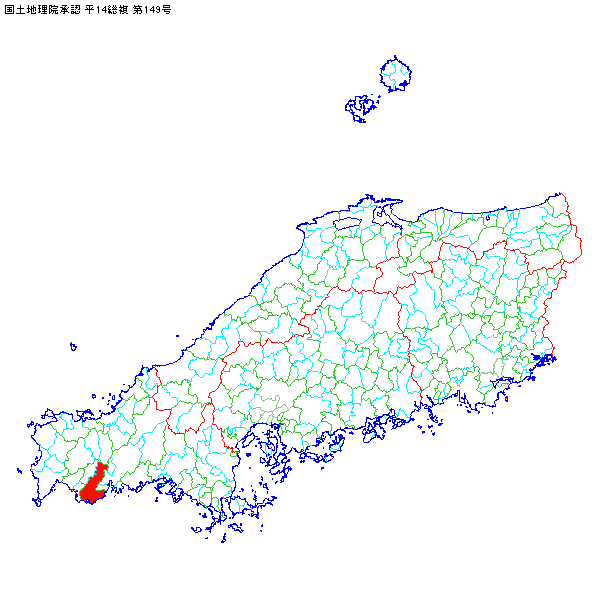

庄原市は新見市や高梁市の西隣だが、この庄原新風土記が発刊された当時の庄原市は現在の市域の北西部分に当たる。

「その晩」というのは14日のことで、この日にとんど焼をする。とら平という呼び名は備中町付近での呼び名と一致している。来訪者が物貰いであるというのは井原市などでも見られた事例だが、子供の行事とはなり得なかったようである。厄逃れという説明も岡山県内と一致している。

鳥取県日野郡日南町のほとほと

毎年正月明けの一月十四日に、厄年を迎えた男性の厄払いの儀式として、「ほとほと」という行事が行われている。厄年を迎える男性の家に、簑笠をかぶった者が出向き、玄関前に置いてある縁起物を取ろうとするときに、家主は「ほとほと」と大声で叫びながら簑笠をかぶった来訪者に用意しておいたバケツの水を掛ける。来訪者はその水を避けて縁起物を持って逃げる。この一連のやり取りで厄年を迎える者の厄払いになるという。また、四十二歳だけでなく還暦を迎えた者の家でも「ほとほと」が行われる。

日南町多里の事例だが、かつては日南町全域で行われていたようである。

厄年の人の家を訪ねるということ、来訪者に水をかける事例は岡山県内でも見られることだが、訪問者が縁起物を貰っていく、家人が「ほとほと」と叫ぶ事例は岡山県内での事例と比べて行動が逆転している。

還暦を迎えた者の家で行うというのは、一般的に言われている61歳を厄年としたもののそれを満年齢と見たか、一年ずれて伝承されたものと思われる。ただし、61歳を厄年とみる向きは平安中期の貴族用教科書『口遊』人倫門に既に見えている。

山口県宇部市のトヒトヒ

十四日の夜、在所では子供たちが、藁でつくった馬ーいうところのトヒ馬や大根に松竹梅を立てた祝物などを盆に載せたりして、近隣の、ことに家祝いのある家々を選んで訪れ、「トヒをつかわしませ」といっては廻る。厚東では、棒のさきに藁をくくりつけた馬にまたがって行った。訪れをうけた家の方では、縁起を喜んで、早速、祝物をうけ、かわりに餅や祝儀を祝ってやるのである。

ところで、子供たちは祝物を門口や縁側に置くと、素早く物蔭にかくれて様子を窺っている。そして家人が祝物をとって祝儀を置き、家の中に入るのをみると、そうっと出て行って祝儀をとろうとする。このとき、家の方では入ったふりをして、かねて用意の水をパッと浴せかけることもある。この水祝いを浴せかけられないように、巧みに身体をかわして祝儀をいただき、上首尾に逃げきれば運が良いと喜ばれたのである。

呼び名がトヒトヒであることに注目される。市史では盗餅が訛ったとある。この盗餅は備中町や広島県内で「トラヘイ」と呼ばれていることを考えると元は「トラヘイ」であったかもしれない。餅を「ヘイ」と読むことは鎌倉時代の字書『字鏡集』の写本からも確認できる。

だが、第二回で岡山民俗事典から紹介したように、「トラヘイ」の呼び名はタベ(給へ)からきたものとの説明も見られる。

ここでは厄払いという考え方は見えず、子供が主役の祝い事となっている。藁馬や祝物を持って行く事例は岡山県内で見た通りである。

兵庫県加古川下流域の亥の子行事

兵庫県の南部加古川下流域でも同じように仮装をした子供が餅などを貰いにやってくる行事がある。しかし、この行事は小正月に行われるのではなく、秋亥の子に行われる。

これまでの紹介に備前地域の事例がほぼなかったことからわかるように、岡山県内のコトコト行事との地理的な連続性もない。また、但馬地域でも小正月に行われる行事は「狐狩り」と呼ばれる子供たちが村境まで行きお札を立てるというもので、来訪神の行事としてみることもできるがここでは言及しない。

その夜九時か十時ごろになると、十七、八歳から二十四、五歳の若衆が面を破ったり、顔をすっかりおこそ頭巾で隠して、目だけを出したりして多くは女に変装して家々を訪ねてくる。それには、一升桝をもって、ちょぼでその底をコトコト音をたてながら連れだってやってくる。それで、この者をコトコトと呼んでいる。その訪問をうけた家では、これを奥の座敷へ必ず通して接待する。コトコトは、自分の正体が露見しないように応答もさけるほどである。 座敷では茶と亥の子餅を出し、これを食べている間に、コトコトに誰が扮しているかを見破られる。もし、名を指されて当ると、コトコトはその場で扮装を解かねばならない。次の家へ廻っていくことはできない。しかし、そのときうまく見破られないですむと、亥の子餅をもらって他の家を訪ねていく。

加古郡播磨町古宮での十月(旧暦)の初亥の行事である。やはりここでも仮装をした若者が自分の正体を見破られないように訪問している。

このような亥の子の日に子供が仮装をして訪れるという風習は加古川市・高砂市にも記録が残されている。

其の中重だちたるもの一二人藁の鬣を着け鼻高または於多福の面を被りて家に入れば家々にては之に錢を與ふる風ある處もあり、

しかし、現在この地域では亥の子行事は廃れ、ほとんど亥の子のこと自体が忘れられており、来訪神の行事は現地の親戚へ聞いても知らなかったために相当早くに廃れたものと思われる。

ではなぜ中国地方での小正月の来訪神行事が播磨では亥の子に行われているのだろうか。亥の子行事は岡山県でも行われているが、日本でのこの行事の元は平安時代に貴族の間に広まった、猪が子だくさんなことから多産を祈る行事である。秋亥の子は民間では専ら収穫儀礼として稲が多産であること、つまり豊穣であることに感謝する、あるいは神に豊作であることを約束させる行事である。

播磨地域で多く祀られている神社に大歳神社というものがある。大歳神社に祀られる神は大歳神で、一般的には年神と呼ばれる正月の来訪神である。しかし、大歳神には年神としての性格以外に農耕神としての性格も持ち合わせている。正月行事と農耕の豊穣は分かつことのできない関係がある。

つまり、正月にやってくる年神のもつ農耕神の性格が強調された結果、亥の子で祀る神と同一とされ、亥の子にやってくるようになった可能性があるだろう。

亥の子と小正月の行事にはいくつかの共通点がある。

まず、餅をねだるという点である。コトコト行事で来訪者が餅を貰って帰るのはこれまで見て来たとおりだが、亥の子行事でも子供たちが

亥の子餅くれんか、くれんやのかかはべったくそ

などと唱えて餅をねだりに来る。

次に藁の縄を用いるという点である。コトコト行事では藁でゼニツナギや藁馬を作成した。亥の子も印南郡誌にあるように藁の鬣を着けたり、あるいは一般的に見られるような藁で地面を叩く行事である。

そして、岡山県や但馬では小正月の後には尻はり祝いと呼ばれる若嫁の尻を叩く行事が行われていた。これは多産を祈るもので、枕草子の正月段には既に「粥の木」の棒で尻を叩きあう様子が書かれている。亥の子も同じように大地を叩き、五穀の豊穣を祈る。岡山県内には尻はり祝いを亥の子の時に行う地域もあったという。

このことから、ここではどちらが先であったかなどは決めかねないが、亥の子行事と小正月の行事がもとは同じものであった可能性が高いと思われる。ただし亥の子行事の解釈については柳田國男『年中行事覚書』での指摘とその後の議論に基づいている。

日南町の例については米子力研究所の所長さんに続日南町史 地域編をお見せいただきました。ありがとうございます!

次回は行事の解釈など考察の続きを書きます。