記事一覧

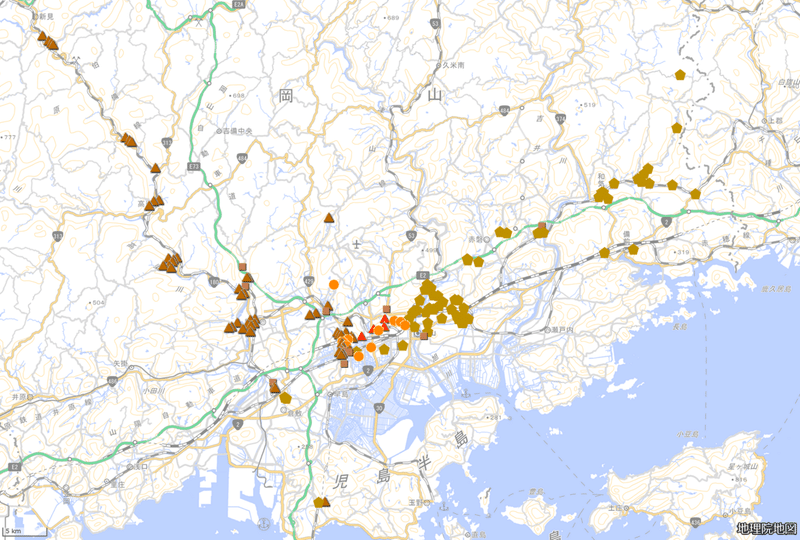

岡山県内の地神碑分類

地神碑について 岡山県では県下のほぼ全域で地神を祀っている様子をみることができる。それらの多くは江戸時代頃に修験者や陰陽師が伝えとされる、庄屋などの有力者が建立した石造物である。建立の時期については江戸時代の天明頃に始まり、最近の物では平成に入ってから建立されたと思われる新しいものまである。最も建立されたとされる時期は天保期で、天保の飢饉を受けてのことだと思われる。

基本的には地区にある社日講ご

体調不良+期末レポートで来訪神が更新できないので、こちらをご覧ください。これは私がこれまでに現地で存在を確認した地神全142基です。だいたいの分布の傾向が予想できます。

⬟:五神名地神塔

▲:自然石地神碑

●:自然石地水二神碑

▲(赤):題目付き地神碑

■:堅牢地神その他