【介護者必見!】寝たきり介護の床ずれ予防【褥瘡予防】

「床ずれ(褥瘡/じょくそう)」についてご存じですか?床ずれは、寝たきりだけでなく、麻痺や認知症を患う方にも起こりやすいと言われています。この記事では、床ずれとはなにか、また床ずれを予防するため必要なことをわかりやすくまとめています。

床ずれとはなんでしょうか?寝た切りになると床ずれになりやすいの?

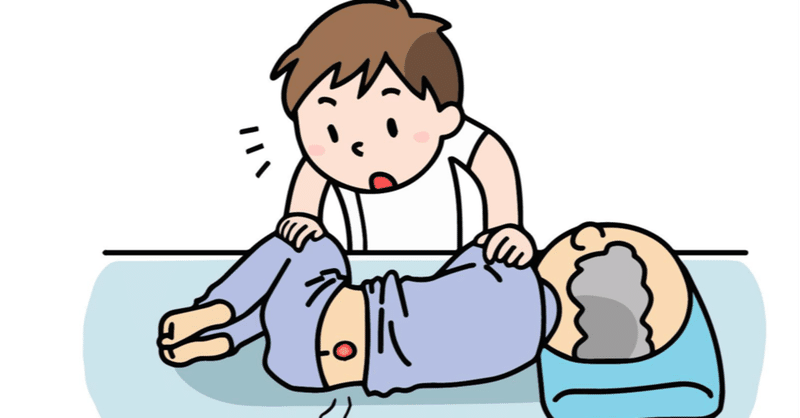

気づかぬうちに、要介護者が、床ずれになってしまった方や、実際に見たことがあるという方もいらっしゃるかもしれません。床ずれは医療・介護の現場で褥瘡「じょくそう」と呼ばれています。何らかの原因により、皮膚が圧迫されることで、皮膚に十分な血液が流れなくなってしまいます。すると、血流が流れなくなってしまった皮膚の部位には損傷が生じ、床ずれになるわけです。他にも、皮膚が引っ張られる状態や、摩擦が起きている状態、湿気といった要因が組み合わさって発生するケースが多いと言われています。「圧力」「ズレ」「摩擦」が皮膚に負担をかけてしまいます。

では、寝たきりの場合に、床ずれになりやすいのは、どのような理由からなのでしょうか。

私たちは、自身の身体を、不自由なく自分の意志で動かすことができます。しかし、寝たきりとなっている要介護者の方には、意識がない方、麻痺などがあり、体に圧迫がかかって居ても気づくことができない方、高齢で骨が非常に突出していたり、極端に痩せてしまうことで圧力に耐えることができない方といった問題を抱えている方が多くいらっしゃいます。この様な場合、床ずれの発生しやすい「圧力」「ズレ」「摩擦」の影響をさまざまな場面で受けています。

褥瘡は、皮膚が弱くなりやすい部分によくでき、圧迫がかかり易い部位に発生するケースが多く見受けられます。後頭部、肩、耳、ひじ、ひざ、かかと、尾てい骨辺り、くるぶし、背中、腰骨の辺りで良く発生します。

皮膚が健康な状態から、弱くなるには、次のようないくつかの条件があります。

【要介護者の皮膚の状況】

皮膚が乾燥したり、ふやけることで、外側からの刺激に対するバリア機能が低下し、弱い刺激でも傷付きやすくなると言われています。主に尿や便、汗で蒸れてしまうことで乾燥してしまう場合があります。

【疾患を抱えているなど、要介護者の身体の状況】

食事を充分に摂ることができず、栄養不足になったり、身体を自由に動かせず、寝た切りの場合、麻痺などで、痛みを感じづらかったりすることで、同一姿勢を取り続ける際に、発生しやすいと言われています。他にも、薬や病気の影響で皮膚が弱ってしまっている場合も同様です。床ずれが発生しやすい疾患として、全身の循環状態が悪くなる傾向にある「心不全」、麻痺のような後遺症が残ることがある、「脳梗塞等の脳血管疾患」、神経が障害される「糖尿病」、動きに問題が出現する「骨折」、「認知症」を患っている場合には特に注意が必要と言われています。

【体位交換が充分にできない】

一人で介護をされている方や、施設でも人員不足となってしまっている場合、時間ごとに身体の向きを変え、動かす「体位交換」のケアが不十分になってしまうことがあります。場合によっては、体位交換に関する技術や、必要性を理解されていないなどから、体位交換が行えず、要介護者の身体に負担がかかることになります。

床ずれ予防のためにできることとは

床ずれを起こさないために、日々のケアや観察で行えることが最も大切です。

ここでは、床ずれ予防のためにできることを、次にご紹介します。

・皮膚の清潔を保つようにする

便、尿、滲出液や汗などが皮膚に付着し続けていると、皮膚に刺激を与え、皮膚のバリア機能低下に繋がります。汚染部位は、洗浄する、ふき取る、衣類が汚れている場合は、着替えるなどの対応を行いましょう。

・皮膚の観察を日々行い、早期発見に努める

全身の皮膚の状態を、連日観察しましょう。赤みがなかなか消えなかったり、皮膚のしわが寄っている、ただれたり、水ぶくれができている、ジクジクしている、皮膚が熱っぽい、浮腫みがみられるなどの症状は、特に注意するべき状況です。上記のような皮膚の状態の場合は、床ずれ予備軍や、床ずれの早期発見が大切です。

・要介護者にあった寝具を用意する

健康な人は自身で、身体の向きを変えたり、不快な姿勢を正すことができます。しかし、床ずれができやすい状態の方は、自己にて体の向きを変えることが困難です。身体の向きを自動で変えてくれるマットレスや、姿勢を整える枕などレンタルや購入し、用意しましょう。 既に介護サービスを受けている方は、ケアマネージャーに相談してみましょう。

・栄養バランスが偏らないようにする

栄養状態が悪くなっている場合、床ずれができやすくなると言われています。栄養バランスを整えた食事を心がけましょう。口から食事が摂りづらくなっている、食事の拒否がみられるなどの場合は、早めにかかりつけ医に相談しましょう。心臓疾患や糖尿病などをお持ちの方は、食事の管理も必要となります。

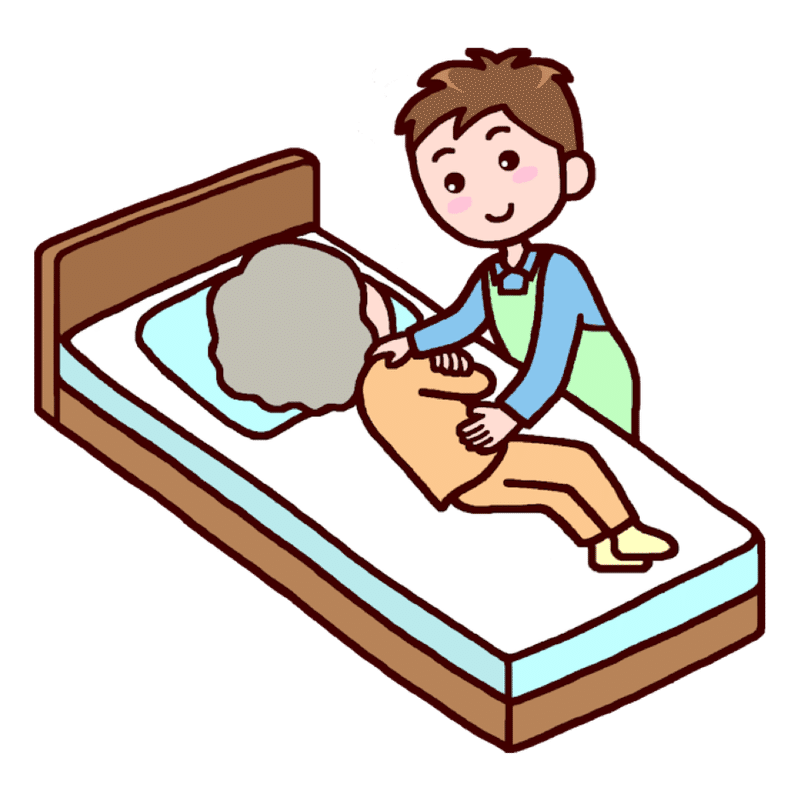

・正しい体位交換を行う

自身で体の向きを替えられない方の場合は、2時間ごとに体位交換を行うことが理想とされています。とは言っても、在宅で1人で介護されている方もいるはずですから、困難

であることも予想されます。その場合、身体の向きを自動で行ってくれるマットレスを導入するなども一つの手です。ケアマネージャーに相談してみましょう。

・介護サービスを利用する

寝たきりの家族に対し、家族が、一人で介護を頑張っている方も少なくありません。介護は毎日のこと、介護サービスを利用し頑張りすぎない介護をめざし、介護者家族の負担が重くならないよう、環境を整えることも大切です。

・廃用症候群を予防する

廃用症候群とは、寝たきりや寝た切りに近い状態など、活動をしなくなることで、身体の機能が衰えることを指します。寝たきりになることで、床ずれはできやすくなるわけですから、まず、寝たきりにならないよう、動く機会を作ることや、リハビリを受けるなどをして、廃用症候群を予防します。

まとめ

床ずれは寝たきりや、麻痺のある方が発症することが多く、皮膚に対する「ズレ」「摩擦」「圧力」がかかることで起きると言われてます。皮膚に対して、このような問題が起きるのは、自身で身体を動かしたり、圧力やズレ等に耐えられる皮膚の状態でないことが挙げられます。

床ずれは、頭や尾てい骨の周囲など、寝ている状態で、圧のかかりやすい部位に発生することが多くあります。日ごろから、皮膚の状態を確認したり、皮膚を清潔に保つ、栄養をしっかりと摂るなどの対策で、床ずれを予防することができる場合があります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?