【アーカイブ投稿】マウスピースのサイズ変更のはなし

最近、マウスピースについての問い合わせがあったので、旧ホームページからひとつアーカイブ投稿をしようと思います。

以下の文章は2019.9.9に作成したものです。

文末のお問い合わせリンクに関しては、note用のものに変更しています。

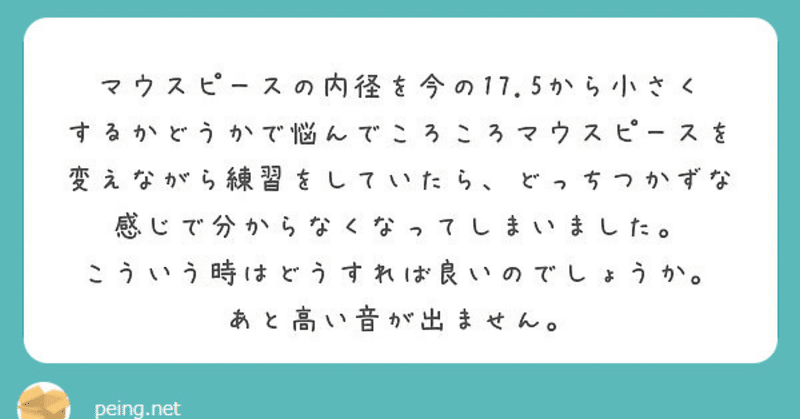

Twitterのプロフィール欄に質問箱のリンクを貼って随時質問受け付けてるんですけど、先日こんな質問が届いておりまして。

回答でも結構長文で答えちゃったのですが、せっかくなのでブログでもこの件について触れておこうと思います。といっても回答文から加筆・修正した程度になるので手っ取り早く見たい方は質問箱飛んでください。

あとここで書いていることはあくまで個人の意見であり、1参考例としてお読みいただき鵜呑みによる言いがかりはやめてください。

まずホルンくらい内径が小さいマウスピースになると変化にすごく敏感で、サイズが小さく感じて大きくする事は誰でも通る道かと思いますが、その逆で小さくする方への変化は難しいんじゃないかなあと考えています。

もちろんその時使ってたサイズが大きすぎて

すぐにバテる、というので小さくすることまで否定しているわけではありません。

が、これも含めてになるのですが、今使っているマウスピースが吹きづらい理由が果たして内径だけの問題なのか、慎重に考えてほしいのです。

マウスピースは内径のサイズだけでなく、リム幅・リムの形状・カップの形状(V,U,ダブル)・カップの深さ・スロート径・バックボア・シャンクの相性(これはそもそも合っている事が前提ですが同じアメリカン・ヨーロピアンでもメーカーで若干異なります)なども吹きやすさに関係しています。

なので、同じ内径だったとしてもその他の要素が変われば吹きやすさがまた変わってくるのです。

今のマウスピースに不満を感じて変えたい!と思った時はまず何に不満を感じているのか、改善したい点などを明確に洗い出して、楽器店や各メーカーのサイトなどで自分が今使っているもの、そして自分の希望に合うようなモデルのカタログスペックを見つけるといった下調べが重要です。公表していないメーカーもあったりしますが、みんなが平均的に使っていて認知されているものだったら大体調べられます。頑張って英語で調べれば海外メーカーのサイトでちゃんと見る事だってできます。

そうした事前情報を集めていざ楽器店へ。

試奏の際もよほどビビッとくるものではなければ(まあこれも個人差あるので難しいのですが…何を吹いても明らかに前使っていたものより吹きやすいとかでない限りは)慎重にいきましょう。

例えば今練習している曲(ソロ・合奏曲)のフレーズを吹いてみて吹きやすさはどうか、音階は上から下までまんべんなく通るか、ダイナミックレンジはどうかetc...

これらは後の個人練習でいくらでも改善できますが、試奏の段階で概ねクリアしていることに越したことはありません。

ここで実際に吹いてみることで不満の原因がサイズではなくカップの深さや形状・スロート径などにあった、と分かることもあります。また、下調べしたモデルがカタログスペックよりも意外と大きかった/小さかったと感じることもあります。リムの感触も実際に吹いてみないと分からないポイントです。(厚い/薄い、丸い/鋭い など)

この辺りが見えてきたら後は好みの問題です。できれば同伴者を連れて行って一緒に聞いてもらうのが良いでしょう。精度は下がりますが1人の場合は携帯の録音アプリで録って聴いてみるのも1つの手です。

さらにいうと、YAMAHAのスタンダードモデルのようなコンピュータ制御で作られるくらい精密なもの以外は基本的にいわゆる個体差が存在します(というかおそらく全てにおいてあり得ることですが、YAMAHAのスタンダード以外は殊更その色が強いという意味です)

なので同じモデルが複数本在庫してある場合は、個体差レベルの吹き比べも是非してみましょう。より吹きやすいものに出会える可能性があります。

で、ここまで検討して変えたマウスピースなら基本的には続くと思うのですがやはり人間、やっぱ合わないなー、おかしいな…と思って冒頭の質問箱のように新しい方と元の方とを行ったり来たりしてしまうのもまたあり得るのです。僕にもその経験があります。また、過去に16000円のマウスピースを買ったことがありましたが買った当時は良かったものの、やはり馬が合わなくなってきて2ヶ月も保たずに戻したこともあります(ホルンでこの価格帯は結構高い方だと思います)。もっと早いスパン(1ヶ月以内)で戻したり、また別のに変えたという話も聞きます。

ただ、あまりにもコロコロしているとそのどっちつかずで迷っている時のメンタル面も相まって変えようとする前に普通に吹けていた技術面がそのどちらでも上手くいかなくなる危険性があるので決定に時間をかけ過ぎるのはよくありません(この点で言えば先ほどの短スパンでの判断はある意味賢明と言えます。お金痛いけどね)。

方向を見失った時は、「このマウスピースに変えたいと思ったきっかけ・理由」を明確に思い出して下さい。そしてそれを改善するために買ったそのマウスピースを信じて、もう1週間ほど目安に改善したいポイントを意識しながらロングトーン・アルペジオ・音階をメインに練習しましょう。

※この間本番やそれに向けた合奏が無いのが非常に望ましいのですが、もしある場合は無理せずパフォーマンスができる方を選んでください。

それでも変えたい部分に対して改善があまりにも見えてこない場合は、元に戻してしまってもいいと思います。変えたいと思った不満点も、一度変えて上手くいかずしばらくして戻してみたら元の方でも意外と何とかなっていた、なんてこともあります。

ちなみに大→小にサイズダウンをする場合、少なからずリムの中の感触が窮屈になるので、それまでの吹き方で吹くと圧力が大き過ぎて逆に流れを遮ってしまい音が鳴らなくなります。そして無理矢理鳴らそうとして力が入ってしまい余計に詰まってしまって吹きにくくなるという負のスパイラルに…そうならないためにもどれくらいの息のスピード、圧力で音が出るのか慎重に調べる必要があります。内径以外にも変更点がある場合はその変更点にも注意しながら慣れていきましょう。

また、不必要な唇の巻き込み癖も付きやすいのでそこも注意です。

逆に小→大にサイズアップする場合は、唇の振動はしやすくなりますが高音の吹き方に注意しないと悪い癖が付いてしまうので気をつけましょう。

いずれの場合も慣れが必要なので2,3日で合わないからといってすぐに諦めるのではなく1週間は少なくとも様子を見てみて下さい。

変えようしたものの、メインとならず残念な結果になってしまってもこれを授業料と思えば次回変えようとした時には慎重になれますし、サブとして万一に備えて持っておくのもアリです。次に使う予定がなくて状態も綺麗ならフリマアプリで売れば買った値段の5〜8割は回収出来るでしょう。

マウスピース選び、終わりの見えない迷路みたいで嫌ですよね。僕も今のマウスピース(JKのサンダースモデル、SF3 18K)でようやく1年が経ち落ち着いたなあという感じで、それまでは以前の手持ちも含めてかなりアレコレ変えていました。

その中で、割とおすすめかなーって思うものを2つご紹介しようと思います。

・ロメラブラス

これを購入したのは、3回生の夏頃。その後サイズを変えてもう一度購入しています。

このメーカーの良いところは、1つの内径に対してカップの深さが5つあり、比較的自分に合うマウスピースを選びやすい点にあります。

先に述べた、内径以外に原因を探った時、カップの深さで解決できる可能性がある場合には有効だと思います。深さを変えると内径も一緒に動いてしまうメーカーも少なくない中、ロメラブラスは内径を固定して吟味できる、といった点で優れています。また、内径の幅も広く、16.5mmから18.25mmまで細かいラインナップとなっています!

カップはUカップでリムは角がラウンドでどちらかといえば薄い方、感触が結構いい感じです。マウスピースそのものの響きも良かったです。

ウィンナホルン用になりますが、Vカップモデルも存在します。

またロメラブラスはホルンに限らず、シグネチャーモデル(プロ奏者監修のモデル)を多く出しているのも特徴で、ホルンには東京フィルハーモニー交響楽団首席ホルン奏者・高橋 臣宜氏のシグネチャーモデル、「Model臣」があります。

これには「上吹き用」と「下吹き用」の2種類があり、それぞれに適したバランスとなっているため、そのどちらかの音域で演奏することが多い人には助けになるマウスピースでしょう。

・JK ヴィル・サンダースモデル SF3

カールスルーエ音楽大学、マーストリヒト音楽院教授ヴィル・サンダース氏監修のマウスピースがリニューアルしたものです。リニューアル前のものは吹いたことがないのでその比較ができないのですが、購入した18K(金メッキの純度じゃないよ!)は他メーカーのVカップのマウスピースより楽に息が通り、コントロールがしやすい印象です。ロメラブラスの使っている時にUカップの跳ね返りに負けるようになって音が出しにくくなってしまい、こちらを購入しました。

同じJKのスタンダードモデルと比べて、リムがカップとほぼそのままでくっついているのが特徴的。そのため、マウスピースのカップまで支えに回せるため、安定感があります。重さも、若干こっちの方が軽いかもしれません。もしくはスタンダードモデルがカップにウェイトの重心がいってるのに対して、サンダースモデルは割とバランスよく配分されている感じです。

こちらはUカップ(M)とVカップ(K)それぞれで細かいリム内径が展開されており、17mmから0.25mm刻みで、最大18.5mmまでの中から選べます。

・ヤマハ(スタンダードシリーズ)

この記事を加筆した2020/02/21現在、使用しているマウスピースです。サイズは34B(Vカップ)。

日本で吹奏楽部に入ってホルンを始めたら誰もが一度は通る道、ヤマハのマウスピース。大体30C4か32C4で始める方が多いのではないでしょうか。(ちなみに僕は何故か31D4でスタートしました)

色々とメーカーを渡り歩いてきた僕ですが、最近先生に勧められたのもあり、ヤマハもありかなと思って変えてみました。それで思ったのは、絶妙な重さ設定だなってこと。

あのカスタムマウスピースのようにポーンと飛んでいってしまいそうなくらい軽いわけでもなく、ズッシリ重いわけでなもなく。まさにスタンダードを地でいくモデルです。

そしてその分、反応が幾分素直です。ぴったり合うサイズに出会えれば十分使えるモデルです。

前述したようにコンピュータ制御で製作されているため、ハンドメイドに比べれば個体差が大きくないのも、同じモデルを何本も吹き比べしなくていいというメリットになります。さらに5000円ほどで買える手軽さや日本最大手のメーカーということもあり、万が一無くした・落として凹んだ、傷がついてしまったという状況になってもすぐに買い直せる可能性が高いのもありがたいですね(29番までと33番以降はヤマハ直営店でなければ常時在庫してる可能性は低くなりますが…)。サブとしても確保して置きやすいと思います。

ちなみにヤマハのホルン、特にスタンダードモデル(567など)がダブルテーパー(アメリカンシャンク、ヨーロピアンシャンク両方とも対応しているマウスパイプ)を採用しているのもあって、マウスピースもスタンダードシリーズはダブルテーパーになっていて、楽器の個体差にもよりますが、アメリカン・ヨーロピアンどちらの楽器にも対応しているそうです。僕は34Bを買ったときに初めて知りました。

実際に唇に当てた感じとしては、カタログスペックよりやや小さいかなーという印象。この前まで使っていたJKのサンダースモデルが18mmなのに対し、新しく購入した34Bは18.07mmと数値上はヤマハの方が大きいのですが、当ててみた感触としては逆になりました。

こういったこともあるので、カタログスペックを鵜呑みにせず実際に試奏することが大切です。

いかがでしたでしょうか?

マウスピース選び、どうしたらいいのか分からない!という方はそのサポートもさせていただきますので、是非こちらのページをご覧いただき、お問い合わせください!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?