お茶杓の銘は「古今無二路 達者共同道」の禅語から

私の薄茶のお点前を見ていた先生から、

「カゲロウさん。濃茶のお点前をしましょうか」

と鶴の一声。しかし、四方捌きしか教っていないと、一旦は辞退。

すると先生。

「優子さん。カゲロウさんに紐を教えてあげてください」

「ヒモ?」

きりりと着物を着こなした女性が仕覆に入ったお茶入れを持って私の前で正座した。そして、お茶入れの仕覆の口を締めている紐の扱いを教えてくれた。そうは言っても、

「先生、濃茶のお点前の心の準備は、何もできてないんですが」

と、辞退の念押し。すると先生の一言。

「誰にでも何事にも、初めてはやってくるものよ」

私は腹を決めて、濃茶の点前座に座った。

とりあえずお客様に濃茶を出して、お茶碗について質問された。お茶碗は黒楽茶碗である。

「お茶碗の作は?」

咄嗟のことなのだが、とりあえず答えた。

「松楽にごさいます」

先生が浮かぬ顔をしている。そこで次の作家名。東の北大路魯山人、西の川喜田半泥子と言われるところの、

「川喜田半泥子の作にございます」

「半泥子、いいでしょう」

すると客が矢継ぎ早に聞いてきた。

「御銘は?」

「瑞雲にございます」

先生も納得した様子。

さて、お点前の最後。

「お茶入れ、お茶杓、お仕覆の拝見を」

とお客様のお声。問答は、お茶杓に。

「お茶杓の作は?」

「鵬雲斎大宗匠にございます」

「御銘は?」

濃茶の時の銘は決めてあった。

「無二路、にございます」

先生の顔に緊張感が走った。お客様が、

「どのような意味でしょうか?」

「禅語の、

古今無二路 達者共同道

から取りました。昔より道を極めんとする人には道は一つしかありません。先達もあなたと共に、同じ道を行きますよ、という意味です」

すると先生。

「私、本当に鳳雲斎大宗匠のお茶杓で、無二路とういう銘のお茶杓を大宗匠からいただいて、持ってます」

「確か、2年前の教室のお茶会で、そんなお話を先生はしてましたよね」

と、先生もどことなしかお喜びの様子。

なんとか私の茶の湯人生の、初の濃茶のお点前を終えることができた。

お稽古が終わったとき私が先生に、私のお茶碗についての話をした。

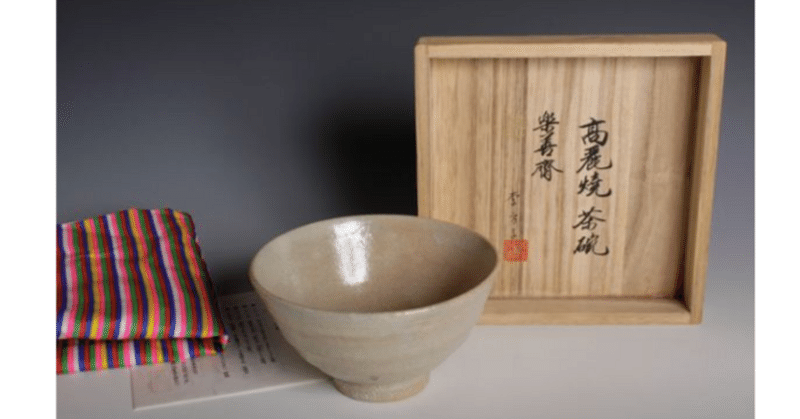

「先生。私、お茶碗の名前を覚えるためにお茶碗を買っていたら、20個余になってしまいました。その中に、日本の皇室から初めて李朝に嫁いだ李方子(まさこ)様の作られた、井戸茶碗を持ってます」

「本当に、李方子様の井戸茶碗なの?」

「本当です」

「本物なの? 色は?」

茶碗の色と聞かれて、一瞬口ごもった。

「確か、枇杷色です」

「そう。一度、教室に持ってきなさいよ。私が真贋を確かめてあげるわ。それに、お稽古はマイ・お茶碗の方が、上達が早いのよ。本当よ」

「じゃあ、次回のお稽古には李方子の井戸茶碗を持ってきます。そのマイ・お茶碗でお稽古します」

「今から楽しみだわ、ホッホッホッ」

ということで、次回のお稽古には、最後の李王朝の御后様・李方子作の井戸茶碗のマイ・お茶碗で、お稽古に参加することになりました。

創作活動が円滑になるように、取材費をサポートしていただければ、幸いです。