J.S.バッハの最後の弟子、ヨハン・ゴットフリート・ミューテル(176)

https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht/?PPN=PPN837945372

これはJ.S.バッハの《ミサ曲 ロ短調》BWV 232 の最後の "Dona nobis pacem" の箇所の自筆譜です。

しかしとてもバッハとは思えぬほど音符の書き方が拙く、おまけに線がプルプルと震えています。

晩年のバッハは視力の衰えに悩まされていたと伝えられていますが、この譜面からはさらに何らかの神経障害を患っていたことが疑われます(いずれも糖尿病が原因ではないかという説もあります)。この楽譜は1749年の秋頃に書かれたものと考えられますが、自らペンがとれたのはここまでであったようで、これ以降のバッハの自筆譜は知られていません。すでに1749年6月にはライプツィヒ当局がバッハの後任者の試験を行っており、その時点でもバッハはもはや職務に耐えないと見られるような状態だったのでしょう。

翌1750年の3月27日、悪名高い眼科医ジョン・テイラーがライプツィヒに現れたところ、バッハは彼の手術を受けることにしました。手術は3月の終わりと4月の初めの2度行われ、結果バッハは視力を回復するどころか完全に失明し、さらに全身の健康状態が急速に悪化することになります(なおテイラーはその後1758年にヘンデルにも手術を行い、これも失敗しています)。

よりによってそんな時期にバッハの門を叩いたのが、バッハ最後の弟子と称されるヨハン・ゴットフリート・ミューテル Johann Gottfried Müthel (1728-1788) です。

作者不明、アーデルハイト・ブッシュ夫人(旧姓ミューテル)とリヴィア・ミューテルの所蔵

ミューテルはラウエンブルクのメルンの出身で、父クリスティアン・カスパールはメルンのニコライ教会のオルガニストでした。父やリューベックの聖マリア教会のオルガニスト、ヨハン・パウル・クンツェン(1696-1757)に学んだ後、1747年19歳にしてメクレンブルク=シュヴェリーン公クリスティアン・ルートヴィヒ2世の宮廷で宮廷音楽家およびオルガニストの職に就きます。

そして1750年、ミューテルは技能向上のためバッハに師事するべく1年間の休暇を得て、5月4日にライプツィヒにやってきたのですが、上述の通りこのときバッハは病床にあり、ほどなく7月28日には世を去ってしまうため、はたしてどれほどのことが学べたのか知れません。彼はバッハの臨終に立ち会い、そしてその後9週間、後任に引き継ぐまでの間、彼がカントール代理を務めました。なお、死の10日前の7月18日にバッハの視力が突然復活するという出来事があったので、あるいはバッハは最後の弟子の顔を覚えることが出来たかも知れません。

その後、休暇の余ってしまったミューテルは、故バッハの弟子で娘婿であるナウムブルクのヨハン・クリストフ・アルトニコル(1719-1759)のもとで修行しました。

ちなみにアルトニコルは死の床のバッハよりその最後の作品《汝の御座の前に今や歩み出で Vor deinen Thron tret ich hiermit》BWV 668 を口述筆記したというエピソードで知られますが、それはどうも事実ではないらしく、これを誰が書いたのかは不明となっています。

それからどういうわけか次の年もミューテルは旅をしており、ドレスデンのヨハン・アドルフ・ハッセ、ポツダムのC.P.E.バッハ、ハンブルクのゲオルク・フィリップ・テレマンを訪ねています。わけてもC.P.Eバッハとは親しくなり、生涯に渡って文通をする間柄となります。

ミューテルは旅を終えると再びシュヴェリーンでの勤務に戻りましたが、1753年6月4日に職を辞し、現在はラトビアの首都で、当時はロシア領であったリガに移住します。

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Profil_de_la_ville_de_Riga,_Capitale_de_la_province_de_Livonie_1710.jpg

リガ出身のロシア政治顧問オットー・ヘルマン・フォン・フィーティングホフは裕福な実業家で、私財を投じてリガに劇場を作りオーケストラを擁しており、ミューテルはその楽長の座につきました。ミューテルは1767年にはリガの聖ペテロ教会のオルガニストにも任命されています。彼のその後の人生についてはほとんど何も知られていませんが、おそらくリガを離れることなく、1788年7月14日に60歳で当地に没しました。

C.P.E.バッハを絶賛したチャールズ・バーニーは、同じ著書でミューテルのことも高く評価しています。

リガのヨハン・ゴットフリート・ミューテル氏は、ドイツで生まれ育った人であるから、現在はロシアに属する都市に居住していてもここに場を設けるべきだろう。

ヘンデル、スカルラッティ、ショーベルト、エッカルト、C.P.E.バッハの練習曲を制覇し、もはや征服するものが残っていないとアレキサンダーのように嘆く鍵盤楽器の学習者には、彼の作品が忍耐と根気の修行として勧められる。これらの作品は、目新しさ、趣味の良さ、優雅さ、巧妙さに満ちており、私はそれらを現代の最高の作品の一つに位置づけるに躊躇しない。

卓越した才能と演奏家としての実力にも関わらず、彼はドイツではあまり知られていない。彼について私が得られた情報は、彼がセバスチャン・バッハから教えを受けたこと、リガに定住する前は何度かシュヴェリーンに住んでいたことだけである。

私が確認できた彼の最初の出版作品は、ハンブルクで1759年に出版された『頌歌集』である。他はすべてハープシコードのための作品で、以下の順で発表された:3つのソナタおよび2つの「エアと12の変奏」、ニュルンベルク、1760年。2つのコンチェルト、リガとミッタウにて、1767年、ハートノックより出版。2台のクラヴィコードかハープシコードかフォルテピアノのための「デュエット」、リガ、1771年。

この作曲家のスタイルは誰よりもエマヌエル・バッハに近い。しかしそのパッセージは彼自身のものであり、彼の頭脳の誉れが手のそれに劣らず反映されている。実際、彼の作品は難解で、それは一般の奏者だけでなく、聴衆にとっても複雑すぎるように思えるだろう。何しろ彼は伴奏ですら各楽器の演奏者に彼自身と同様の能力を求めるのであるが、それはこの世の音楽家に期待し過ぎというものである。

手稿で伝わる未出版作品によって現在の彼の作品リストはもう少し長くなっていますが、それにしてもさほど多くはありません。この寡作ぶりは彼の創作理念によるものかもしれません。

バーニーの旅行記のドイツ語版には、原著には無いミューテルについての注があり、そこに彼の「アーティスト」気質が示されています。

ミューテル氏は様々な時期に書いた種々の作品を手元に眠らせており、おそらくいずれそのいくつかは出版されるだろう。友人に宛てた書簡の中で彼はこう語っている:「上機嫌で陽気な時に私が書き留めた多くのものは草稿のままで、それらはいつか精神状態の良い時に練り上げられるのを待っています。私は精神がそれに適していないときにはあまり仕事をしたくありません。そしてこのような仕事に必要な真の心の快活さが私に訪れることはあまりありません。一般に私はほとんど絶え間なく作曲し続ける作曲家を良く思いません。精神は疲労し、眠くなり、鈍くなります。そのような心の緩みと怠惰の中では知らず知らずのうちに自分自身を掠め取ってしまいます。一言で言えば繰り返しになるのです。 もっと仕事を控えて、精神が休息し以前の考えから完全に解放され回復した時にだけ働くようにすれば、新しく活気に満ちた考えや執筆ができ、多くの怠惰で眠たい作品も少なくなることでしょう」

伝説によればミューテルは馬車の騒音を嫌って、通りが雪に覆われる冬にしか演奏しなかったとか。

バーニーはミューテルの『ソナタとアリオーソ』の出版を1760年とし、2番目の出版作としていますが、実際は1756年出版で、こちらが彼の最初の出版作になります。このことは彼の『頌歌集 Auserlesene Oden und Lieder』(1759)の序文にも書いてあるのですが、バーニーはどうも読んでなかったようですね。

収録されている3つのソナタはW.F.バッハやC.P.E.バッハと同じく急緩急の三楽章構成。しかし "PER IL CIMBALO SOLO" とあるのに(表紙にも Clavessin と書いてあるのに)"forte" や "piano" だけでなく "poco forte" や "poco piano" が多用されていて、チェンバロでの演奏が否定されています。

両端楽章はC.P.E.バッハやらと大差のない代物で、彼の本領は緩徐楽章に現れます。バーニーがC.P.E.バッハの音楽を評した「別の世紀のために作られた作品」という言葉は、むしろミューテルにこそ相応しいでしょう。この《ソナタ第1番 ヘ長調》の第2楽章 "Largo e staccato" の趣向は19世紀でもまだ早すぎ、強いて言えばダダやシュルレアリスムの世界です。現在でも滅多に演奏されていないのは、多分まだ時代が彼に追いついていないのでしょう。

2つの「アリオーソと12の変奏」は保守的な形式ながら、いずれもミューテルのヴィルトゥオーシティを感じさせる力作。とりわけ《アリオーソ 第2番 ハ短調》はミューテルの代表作といえます。

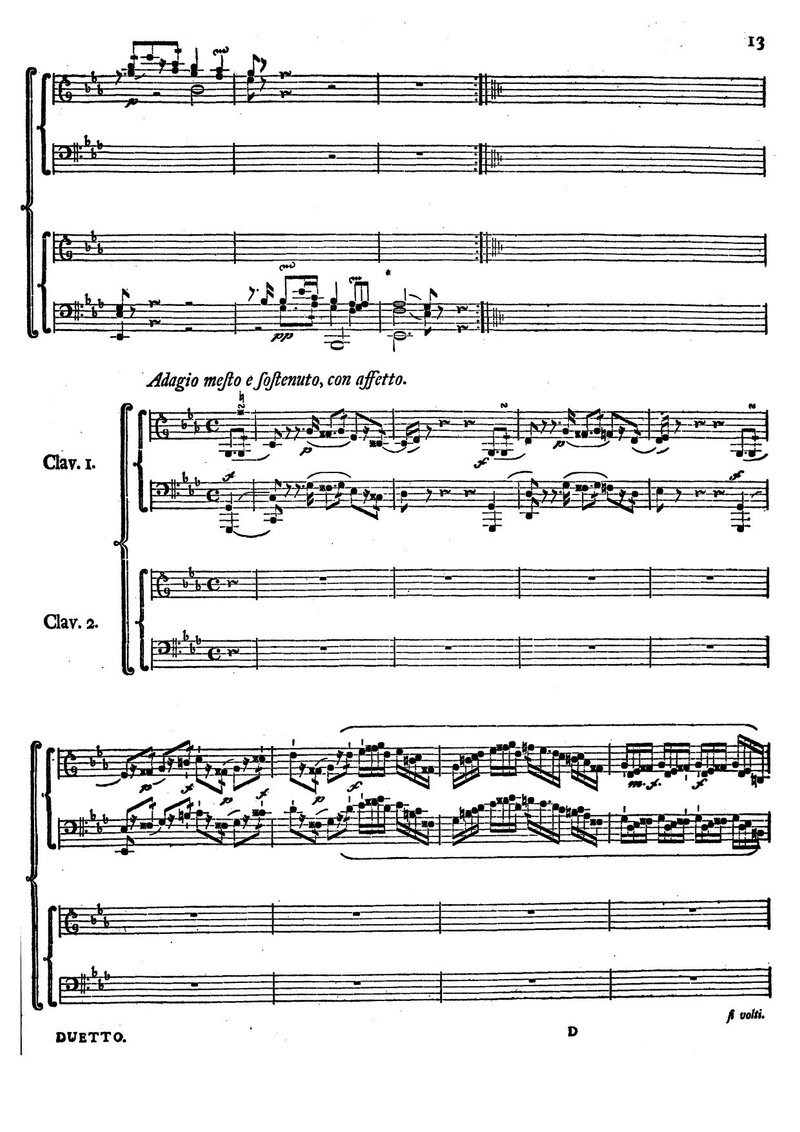

リガで1771年に出版された『2台のクラヴィーア、2台のフリューゲル、あるいは2台のフォルテピアノのためのデュエット』は題名に "Fortepiano" という言葉が初めて使われた作品として微妙に知られています。

内容は要するに鍵盤楽器2台による三楽章構成のソナタで、やはり聴くべきは第2楽章。

ミューテル作品の録音は、妙に有名な《フルート・ソナタ ニ長調》を除けば未だにごく乏しいのですが、この曲には1963年の Ingeborg Küchler & Reimer Küchler による歴史的ピアノを使用した先駆的な録音が存在します。

ミューテルのオルガン作品は当時は何も出版されませんでしたが、自筆譜によってそれなりの量が伝わっています。どれも草稿という感じのラフなもので、多くは無題。現代では「ファンタジア」と題を付されているタイプの自由作品では、しばしば小節線も書かれていません。

https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht/?PPN=PPN731664469

彼をバッハの弟子と呼ぶのが適当なのかはともかく、彼が老バッハの大ファンであったことは、現在《ファンタジア ト短調》として知られているこの曲を聴けば明らかでしょう。華麗なペダルソロは伝説的なバッハの至芸へのオマージュであるに違いありません。

しかし明らかに両手だけでは演奏不能な曲にも関わらず、p や f だけでなく mf の指定まで見られます(他の曲では pp すらでてくるものも)。別にオルガンで解決できないわけではありませんが、もしかしたらペダル付きクラヴィコードを念頭に置いていた可能性も考えられるでしょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?